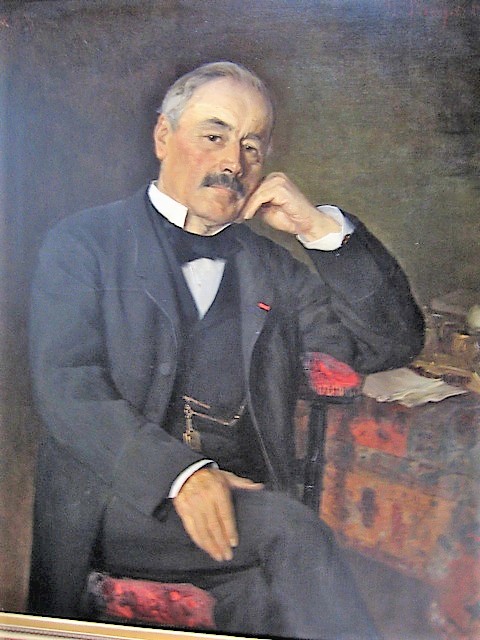

Henry et Marthe Boucher

Portrait proposé par Renaud Seynave, leur arrière-petit-fils – 08/11/2018

Henry Boucher est né à Bruyères le 19 septembre 1847 où son père Théodore Boucher était notaire. Sa mère née Brocard appartenait à une ancienne famille de Docelles possédant depuis des générations une fabrique de papier sur la Vologne dite « Papeterie du Grand Meix » dont la fondation remonte aux environs de 1470.

Théodore et Valérie Boucher au moment de leur mariage en 1846

1892 - Théodore Boucher 1819-1896

(Note de Renaud Seynave : lire plus bas le portrait de Théodore Boucher écrit par son fils, Henry.)

Après de fortes études à Epinal, Nancy, Paris, il prit sa licence en droit et travailla dans des études d’avoué. Il s’intéresse de bonne heure à la politique et au journalisme. Apparenté à la famille Liouville, il connut personnellement les Ernest Picard, Ferry, Gambetta, Waldeck-Rousseau, Méline. En 1869, il fut le collaborateur de Jules Ferry.

Il s’engagea en 1870 à la garde mobile des Vosges, 2e bataillon où il participa comme capitaine aux combats sur la Loire, Beaune-la-Rolande, Ladon puis Villersexel et fut interné en Suisse avec l’armée de Bourbaki. A Zurich, il fut désigné comme défenseur des officiers français mêlés à l’incident de la Tonhalle.

Rentré en France, il s’occupa de l’industrie de ses ancêtres à Docelles de 1875 à 1882 et rentra au conseil municipal de cette commune. Il fit paraître à l’occasion des élections sénatoriales un pamphlet en patois sous le pseudonyme du « petit Toinon », pseudonyme qui lui resta de longues années.

Il épouse le 16 septembre 1876 Marthe Béguin née à Rupt-sur-Moselle le 29 mai 1857, fille de Frédéric Béguin né à Rochefort (Suisse) le 7 avril 1815, décédé à Epinal le 27 janvier 1875, négociant puis industriel textile, lui-même fils de Jean-Pierre Béguin, Notaire à Rochefort, Canton de Neuchâtel (Suisse) et de Madeleine Salomé et de Marie-Rose Antoine née à Bussang le 18 août 1821, décédée à Rupt sur Moselle le 15 décembre 1868 fille de Michel Antoine, négociant, industriel textile et de Marie-Rose Colin mariés à Rupt sur Moselle le 18 février 1841.

Marthe Boucher (née Béguin) en 1876 Henry Boucher en 1876

Marthe et Henry Boucher eurent quatre fils, Jean né en 1877-1963, André 1881-1962, Paul 1884-1973 et François 1888 et mort au combat le 2 janvier 1915 à Steinbach.

(Note de Renaud Seynave : lire dans le blog les portraits de Paul et François Boucher)

Paul conduit la voiture, Henry est à l’arrière (1905)

Marthe Boucher et ses quatre fils en 1896 à Paris

En 1880, il était élu conseiller général pour le canton de Bruyères, mandat qu’il exerça trente années sans interruption avec des majorités toujours accrues. Il fut un certain temps vice-président de l’assemblée départementale.

A la même époque, l’industrie du papier marquait une grande évolution. A l’emploi exclusif du chiffon, venait s’ajouter l’usage de la pâte à bois. Pour alimenter l’usine de Docelles, il créa une fabrique de pâte à bois en 1881 dans la vallée sauvage du Kertoff où se trouvait une chute d’eau et où le bois à papier était abondant et réservé au chauffage.

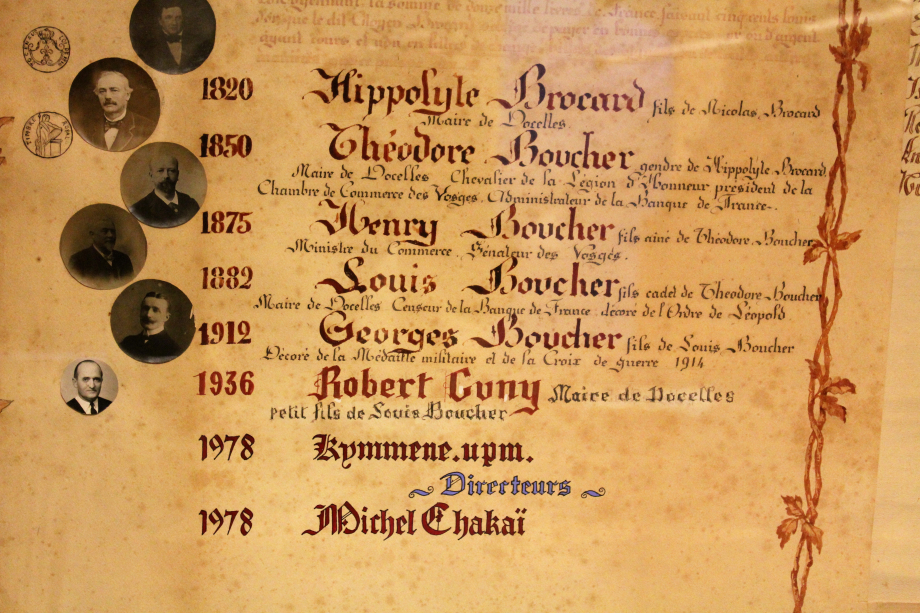

Tableau avec le nom des gérants de la papeterie de Docelles depuis Hippolyte Brocard

Papeterie du Grand-Meix Docelles (Vosges) H et L Boucher- Brocard

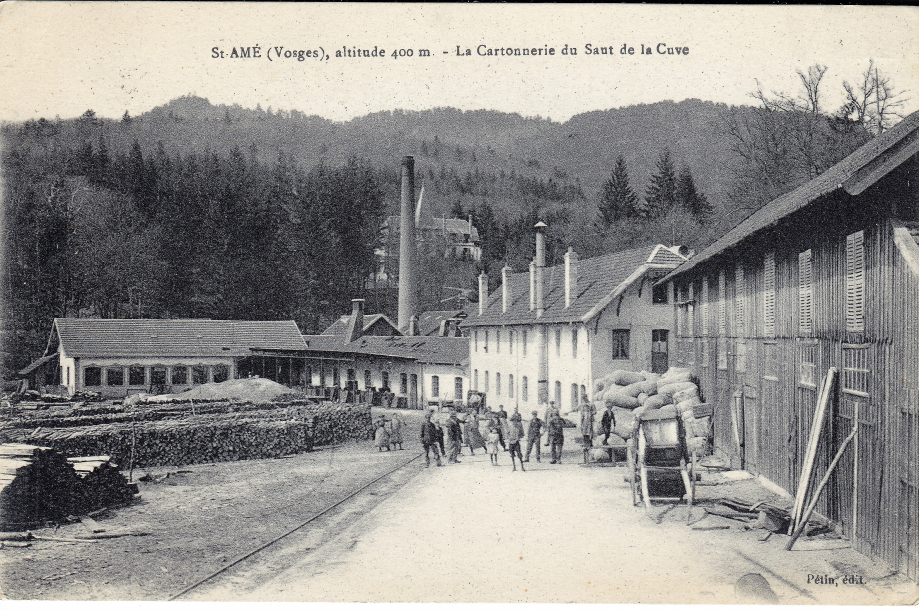

En 1882, Henry et Louis prirent un arrangement à l’amiable. Louis hérita de l’usine de Docelles et Henry du Kertoff. Acte de grande importance qui est à l’origine du développement parallèle de deux branches Boucher, celle d’Henry à Gérardmer, Rambervillers, le Kertoff et Saint-Amé et celle de Louis à Docelles. Il installait une autre fabrique de pâte à bois à Saint Amé, au Saut de la Cuve, non loin de Gérardmer où il vint habiter en 1886.

Usine de Saint Amé avec la maison d’Henry Boucher derrière la cheminée

Usine du Kertoff près de Gérardmer

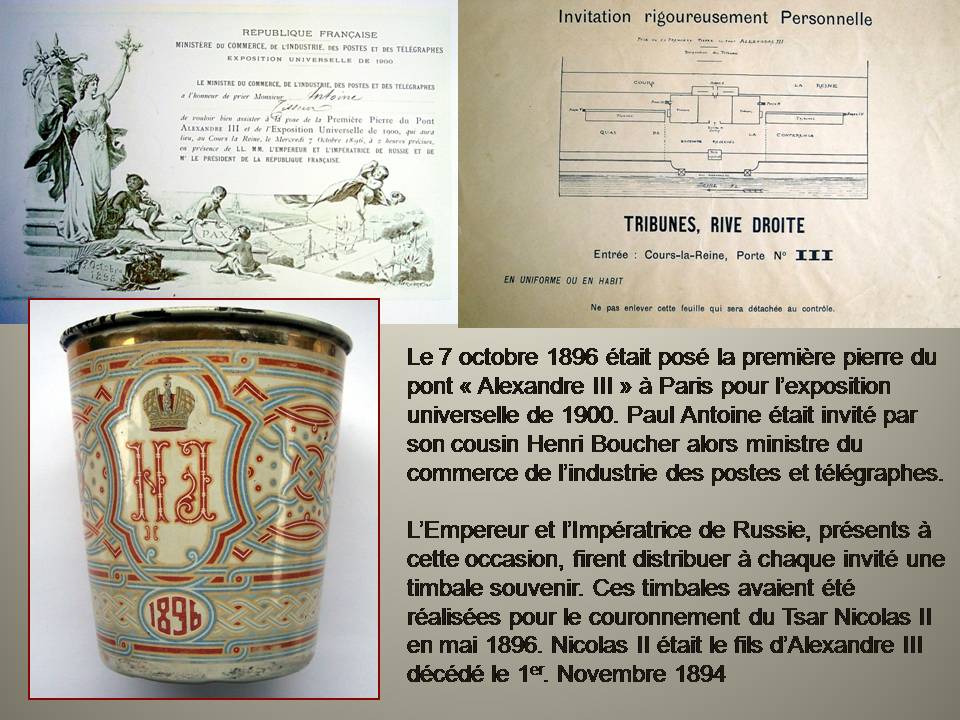

Dès 1888, il fut nommé au conseil municipal de cette commune. En 1889, il fut sollicité par ses amis de Bruyères et environs pour se présenter à la députation et fut élu contre le baron de Ravinel. Réélu sans concurrent en 1893, il avait pris une situation remarquable à la Chambre dans le domaine économique. Il avait élaboré les tarifs douaniers de 1892 encore en vigueur en 1927. En avril 1896, il fut appelé à faire partie du gouvernement comme ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes avec son éminent compatriote Jules Méline. C’est sous son ministère que le gouvernement de la République fut à son apogée avec des budgets en excédent, la paix intérieure, l’adoption du canon de 75, l’alliance russe.

Son bureau au ministère Rue de Grenelle

Dans son ministère, renouvellement du traité avec la Banque de France en 1897, loi organique des sociétés de secours mutuels, loi organique des accidents du travail du 9 avril 1898, préparation de l’exposition universelle de 1900, création des colis postaux de 5 et 10 kg, etc., etc.

Il avait été appelé à prendre la présidence de l’importante Chambre de Commerce d’Epinal, seule à ce moment pour tout le département et qui avait été présidée précédemment par Théodore Boucher, son père.

Réélu député sans concurrent en 1898, réélu en 1902 par un succès triomphal contre un concurrent radical, le docteur Lardier, il se sépara nettement à cette époque de la politique jacobine des Combes et André. Aprement combattu, il fut réélu en 1906 et en 1908 et passait avec Méline et d’Alsace à la Haute Assemblée où il demeurait jusqu’en 1920.

Toute sa vie a été consacrée à établir en France une République aimable, patriote et non sectaire : au nom de la défense et liberté, il combattit les lois de 1901 et en 1906 la séparation des Eglises et de l’Etat, ferment de discorde intérieure.

Dîner dans leur domicile parisien Rue Mazarine

Son activité le fit entrer dans des commissions importantes et il fut constamment membre du Conseil supérieur de l’Agriculture, du Conseil supérieur de l’Enseignement technique, du Conseil supérieur des prisons, du Comité des expositions à l’Etranger, etc.

Sa haute culture intellectuelle le fit nommer membre d’honneur de la Société des Artistes français. L’Association vosgienne de Paris l’élut vice-président puis président d’honneur : célèbres sont restés ses toasts pétillants d’esprit prononcés dans les réunions de cette société en dehors de toute politique.

En 1900, il avait repris une papeterie à Rambervillers et ses pairs l’avaient élu président d’honneur de tous les papetiers français, non pas tant pour l’importance de sa firme que pour sa haute valeur personnelle.

Henry et Marthe Boucher (à droite sur la photo) retournent souvent dans les Vosges

En 1897, il s’intéressa au développement de la Tunisie et mit en valeur une région désertique. Il acheta deux propriétés d’une superficie totale de 10 000 Ha : Bichka la Vosgienne et La Sulamite. Son fils aîné Jean se fixe sur place en 1901 et fut l’animateur de l’œuvre paternelle. Sa compétence en affaires tunisiennes en fit le véritable représentant de ce protectorat au Parlement. En reconnaissance, il reçut le grand-cordon du Nicham-Iftikar et les villes de Sousse et de Sfax donnèrent son nom à deux belles rues.

Henry Boucher dans ses plantations d’oliviers à Sfax en Tunisie

En 1914, il remplaça ses fils mobilisés et chercha par tous les moyens à se rendre utile tant au Sénat que sur le front en contact avec les poilus qu’il visita jusque sur la ligne de feu. Les anciens du 152e RI s’en rappellent.

Henry Boucher à gauche et son fils Paul, lieutenant au 152e : 4e à partir de la gauche

Au cours de cette guerre, il fut atteint comme tant d’autres dans son sang : son plus jeune fils François, jeune savant déjà connu, sortant de l’Ecole des Chartes, attaché à la Bibliothèque Nationale était tué le 2 janvier 1915 à Steinbach comme sergent.

Marthe Boucher et son petit-fils Jean Boucher juste après la mort de François en 1915

Marthe Boucher ne s’est jamais vraiment remise de la mort de son plus jeune fils.

(Lire son admirable journal et les lettres dans le blog) Lettres de François Boucher à sa maman Marthe Boucher du 11 août au 23 décembre 1914, lettres de Paul Boucher après la mort de son frère et journal de Marthe Boucher à propos de son fils

Travailleur acharné, n’acceptant jamais une mission sans s’y donner entièrement, serviable et courtois, il avait une belle éloquence et beaucoup d’esprit.

Très dur pour lui-même, il ne connut aucun repos et ne sut jamais se plier aux petites combinaisons de la politique. En 1920, après un vote ingrat, il prit dignement sa retraite à Nancy et se consacra aux siens.

Henry Boucher dans son bureau de la Rue Mazarine

En septembre 1926, il avait eu le rare privilège de fêter avec les siens ses cinquante années de mariage et il semblait taillé pour vivre de longues années lorsque le 1er février, sans aucune maladie préalable, une mort brusque est venue l’enlever à l’affection des siens et à l’estime de tous.

Il était titulaire de la médaille de 1870 avec l’agrafe d’engagé volontaire, sans aucun grade dans la légion d’Honneur comme les autres parlementaires français de la plus haute tradition.

Henry Boucher était :

Commandeur des ordres de Saint Maurice et Lazare d’Italie.

Grand-croix de l’Ordre de l’Aigle Blanc, décerné par le Tsar Nicolas II en 1896.

Echarpe bleu foncé.

Grand-croix de l’Ordre russe de Saint Alexandre Nevski.

Ruban rouge amarante.

Grand-croix de l’Ordre russe de Sainte Anne.

Ruban rouge liseré jaune.

Grand-croix de l’Ordre tunisien de Nichan Iftikhar.

Ruban vert, 2 liserés rouges sur chaque bord.

Grand-croix de l’Ordre de l’Etoile Noire du Bénin.

Ruban bleu clair.

Grand-croix de Léopold de Belgique.

Ruban rouge ponceau.

Paul Boucher, Madeleine Frachon née Boucher et Jean Boucher en 1960

Document officiel signé par le Tsar Nicolas II, Félix Faure et Henry Boucher lors de la pose de la première pierre du Pont Alexandre III en 1896

Note de Renaud Seynave

Quand vous passerez sur le Pont Alexandre III, regardez sur le pilier gauche quand vous venez du Grand Palais, le nom d’Henry Boucher y est inscrit.

Marthe Boucher en 1896 (Photo de Nadar)

Henry Boucher reçoit les autorités tunisiennes lors de la visite du Tsar Nicolas II en 1896

Baptême de Madeleine Boucher en juin 1917 avec Marthe et Henry Boucher, Alexis Vautrin

Carton d’invitation adressé à Mr Antoine, cousin de Marthe Boucher et timbale donnée aux invités par le Tsar

Pont Alexandre III (Rare photo datant de 1900)

Henry Boucher meurt dans son domicile de Nancy, Rue des Jardiniers le 1er février 1927.

Voici ce qu’écrit Marthe Boucher, son épouse dans son journal

« Le 1er de ce mois, mon mari est mort subitement vers 9h du matin. Depuis 8 jours, il restait au lit à cause d’une enflure du mollet droit. Le Dr Mathieu n’avait pas reconnu une véritable phlébite et ne lui avait pas ordonné de repos complet sans bouger. Il se levait pour faire sa toilette et pendant qu’on faisait son lit. Il mangeait assez bien et dormait même mieux qu’ordinaire…

Le dimanche 30 janvier, les Houot et Marie Colin étaient venus le soir et avaient goûté près de lui. Notre petit-fils Jean était là aussi. Mon mari était bien et causait.

Le mardi 1er, il avait bien déjeuné vers 8h, je lui avais porté son courrier. Je l’ai laissé pensant qu’il allait dormir… Je vais écrire à Jean au petit salon. Hélas, que ne suis-je restée là ! Ce sera mon regret perpétuel. Lorsque vers 9h1/2, je rentre doucement pour ne pas le réveiller, je le trouve sur son fauteuil, la tête penchée, les yeux fermés, il était mort !! Quel coup ! Je sonne, j’appelle et j’essaie de le frictionner. On fait venir le docteur en hâte, il ne peut rien. Inutile de dire mon affolement de le voir parti ainsi tout seul sans sacrement, sans prières !

Mes fils et leur famille sont arrivés dans l’après-midi, mon fils Jean n’a pu venir que 8 jours après.

Nous avons fait l’enterrement dans notre petite paroisse St Georges, beaucoup de monde.

Paul, mon fils est parti avec le pauvre papa pour Gérardmer où le lendemain nous l’avons conduit près de François. C’est là qu’ils m’attendent. »

Marthe Boucher est décédée en 1932 à Saint Amé.

Mémé comme l’appelaient ses petits enfants étaient une femme très douce, très pratiquante contrairement à son mari qui était au début de sa carrière politique anticlérical. Avec le temps et grâce à sa femme, il s’était rapproché de la religion. Très régulièrement, Marthe recevait à déjeuner les curés de ses paroisses respectives St Germain des Près à Paris, Gérardmer ou St Amé.

Théodore Boucher raconté par Henry Boucher

Né le 24 avril 1819, François Théodore Boucher avait dû être séparé de la maison paternelle à l’âge de trois ans à la suite de la mort de sa mère née Donatienne Marie Anne Lombard née en 1793 et décédée en 1822 et il ne connut son père, Henry Charles Jean Baptiste Boucher né en 1786 et décédé en 1831, propriétaire à Pagny sur Moselle, par les rares visites que celui-ci fit à Norroy, son second mariage, qui ne lui donna pas d’enfant, l’ayant séparé moralement de la famille Lombard. L’accident qui termina sa vie en 1831 laissa mon père orphelin de père et de mère à l’âge de douze ans.

Je dois noter à l’occasion de la mort de mon grand-père que mes deux aïeux en ligne paternelle sont morts par suite d’accidents équestres. Hippolyte Brocard, mon aïeul maternel ayant été tué lui-même dans un accident de calèche en 1851, à Gripport, sur la route d’Epinal à Nancy.

Mon père fût élevé par sa grand-mère comme un autre fils jusqu’à la mort du chef de famille, mais il était nécessaire de s’occuper de son éducation pour laquelle le magistère de Norroy offrait peu de ressources.

Il fût placé comme pensionnaire chez un brave instituteur de Pagny et il reçut la direction morale et un commencement d’instruction classique chez le vénérable curé de Pagny, Monsieur le Curé Bouilly auquel mon père avait toujours gardé une profonde reconnaissance.

C’était un prêtre très libéral qui avait subi la révolution française sans lui être hostile et qui avait gardé de ses épreuves une grande ouverture d’esprit.

Il fit faire à mon père sa première Communion et lui fit recevoir la confirmation par le fameux évêque de Forbin-Janson dont le pauvre curé déplorait les intransigeances et l’esprit féodal.

Mais il fallait sacrifier aux études classiques et l’orphelin fut envoyé comme pensionnaire au collège de Pont à Mousson qui avait conservé quelques traditions de l’ancienne université lorraine et où les études étaient assez fortes.

Mon Père y fit de bonnes études et se lia plus intimement avec plusieurs jeunes hommes, des parents plus ou moins éloignés ou des voisins qui avaient gardé un bon souvenir, bien que leurs relations dans la vie aient été plutôt rares.

Il fut ensuite envoyé au lycée de Metz dont le proviseur était alors Monsieur Mézières, père de mon ancien collègue au Sénat, membre de l’Académie Française.

Mon collègue Mézières, bien que n’ayant pas été dans la même classe que mon père, m’a dit plusieurs fois qu’il avait gardé un souvenir très sympathique de son esprit aimant et sérieux.

Mon père avait gardé d’ailleurs d’excellentes relations avec ses anciens condisciples, il avait une particulière tendresse pour son camarade Becker de Lunéville qu’il voyait assez souvent.

Mon père, en sa qualité de fils unique, sans avoir une grande fortune, avait une large aisance et ses biens furent sagement administrés par son tuteur Monsieur Maillard qui le décida à entrer dans le notariat qui, à l’époque censitaire, assurait surtout aux heureux possesseurs d’une fortune, une carrière fructueuse et honorée.

Mon père fut donc envoyé à Paris pour y faire ses études de droit qu’il poursuivit tout en commençant son stage dans une bonne étude parisienne chez Maître (x) avec lequel mon père a toujours gardé d’excellentes relations.

Les deuils de sa jeunesse, la privation de la tendresse de sa mère, la pénible situation d’hôte, bien accueilli mais représentant une charge morale à ceux qui l’accueillaient, mûrirent prématurément le jeune François Théodore ; son âge tendre aspirant à la vraie vie de famille qu’il n’avait jamais connue, le garantit contre toutes les tentations du quartier Latin. Il fut un étudiant parfaitement ordonné, comme il y en a beaucoup plus qu’on ne le croit, et répugnant à tous les excès.

C’est précisément parce qu’il se sentait le tempérament trop sage qu’il s’efforça parfois de mettre son chapeau sur l’oreille, de fumer une grande pipe, de faire des armes, de fréquenter la chaumière et de suivre de loin les manifestations, mais cela ne lui réussissait pas, et toutes ces outrances aboutissaient en fin de compte à l’Opéra-comique, au Théâtre français et à de très sages leçons de flûte.

J’ai voulu parfois provoquer ses confidences ne fût-ce que pour y chercher une excuse à mes innocents débordements, mais je n’y ai jamais réussi.

Mon cher père était très fermé aussi bien en ce qui concernait les affaires d’intérêt que les affaires de cœur, et ce n’est que par ses anciens amis que j’ai pu connaître ses très sages et très prudentes fredaines.

Il était d’ailleurs soigneux de sa personne, toujours mis très correctement. Il n’a jamais fait une dette même chez son tailleur et fut un modèle cité par les mères de famille de Pont-à-Mousson.

Il aurait trouvé dans son pays natal bien des occasions d’alliance et il fut très recherché, mais sa courte vie parisienne et ses quelques relations mondaines lui avaient donné l’esprit critique. Il demandait à sa future femme des qualités d’intelligence, d’éducation alliées à toutes celles d’une bonne ménagère qu’il ne trouva pas facilement parmi les Mussipontaines (habitantes de Pont-à-Mousson), même largement dotées et il prit parti de se dérober.

Son patron parisien lui avait indiqué l’étude de Maître Hussénet de Toul comme pouvant être prochainement vendue, la charge étant bonne, le pays lui était connu, l’occasion lui permettait de revenir en Lorraine et il la saisit volontiers.

Le jeune clerc de notaire transporta à Toul ses aspirations professionnelles et matrimoniales et il fut classé immédiatement par les lions de l’endroit. Il dansait bien, jouait de la flûte, il connaissait ses classiques, portait de fort jolies cravates et possédait un dépôt chez son notaire, toutes choses qui classent immédiatement un homme.

Il avait d’ailleurs un goût très prononcé pour la romance mais il dût y renoncer en raison d’un léger bégaiement qui intimidait plus qu’il ne gênait sa parole. Il était l’homme de toutes les soirées et de tous les raouts. Cette ancienne capitale ecclésiastique était restée relativement mondaine.

Il fréquentait entre autres le salon de Madame de Maubert femme d’un colonel, héroïne des grandes guerres de l’Empire qui comme Madame Sans-gêne avait son franc parler et prétendait s’amuser comme une Viennoise.

Toul, en dehors de sa garnison, possédait un dépôt de prisonniers ou de réfugiés espagnols presque tous officiers ayant appartenu aux armées carlistes.

Ces gentilshommes plus ou moins dorés, prétendaient, dans la mesure de leurs moyens, jouir d’une grande vie relative et apportaient beaucoup de gaieté et d’animation à la petite société Touloise.

C’est d’un de ces officiers que mon père tenait un magnifique chien dont le nom Quérido est devenu héréditaire pour toutes les générations canines qui se sont succédé chez mon père.

Parmi les salons qui s’ouvraient à Toul, l’un des plus jeunes et des plus gais, était bien certainement celui de ma grande Tante Juliette Balland née Denizot. Elle était de bonne race, son mari appartenait à une famille des plus distinguées de la ville. Elle était jolie, très sémillante, elle avait l’habitude du monde et contrastait quelque peu avec mon excellent Oncle Balland, homme de sciences et d’études, fort grave et auquel toutes les bousculades mondaines déplaisaient infiniment.

Il avait bien fallu qu’il se résigna, toutefois, il n’apparaissait dans le salon de sa femme que pour y faire un whist avec quelques vieux amis de la bourgeoisie et de la petite noblesse locale, mais on se passait bien de lui.

Mon père avait su dignement résister à toutes les tentatives conquérantes de Madame de Vaubert et autres vieilles gardes de la société Touloise, il était à la mode et la jolie Juliette Balland songea à le marier car, comme toutes les jolies femmes inoccupées et qui renoncent aux intrigues pour leur propre compte, ma chère Tante était une marieuse déterminée.

Elle recevait tous les ans sa belle-sœur, ma grand-mère Brocard et ses deux filles Pauline et Valérie qui étaient l’une et l’autre de très agréables personnes, la première brune et un peu triste, la seconde blonde et très enjouée, l’une et l’autre parfaitement et très sérieusement élevées : musiciennes, femmes d’intérieur, peignant très agréablement des fleurs et des vases de porcelaine, filles d’industriel par-dessus le marché et possédant une dot raisonnable, c’était de beaux partis. Mais le coup de foudre fut pour la plus jeune et malgré toutes les sympathies qu’il avait pour la brune Pauline, Théodore ne voulut être présenté qu’à la blonde Valérie. Elle n’avait que dix-sept ans et son père refusait absolument de la marier avant sa sœur aînée et avant qu’elle n’ait atteint au moins dix-neuf ans.

Tante Juliette Balland plaida la cause des amoureux et l’on convint de transiger pour l’âge de dix-huit ans, mais le bouillant Théodore craignant de si longues fiançailles, voulut se rapprocher de sa bien-aimée et, apprenant qu’une étude pouvait être vacante à Bruyères, à deux baisers de Docelles, il sacrifia ses ambitions notariales et acheta la petite étude de Maître Gérardin, principal tabellion de Bruyères.

C’est ainsi que mon père transporta ses pénates dans les Vosges et qu’il se mariât le 18 août 1846 dès que sa fiancée eût atteint l’âge de dix-huit ans.

Un an, un mois et un jour après, le 19 septembre 1847, un peu avant midi, car je n’ai jamais empêché les autres de déjeuner, je naissais très correctement à Bruyères, comblant les vœux de la jeune famille et des grands parents de Docelles qui avait toujours pesté de ne pas avoir eu de fils.

Mon père, qui n’avait pas pu trouver d’installation convenable à Bruyères, avait construit une maison qui paraît très modeste aujourd’hui et qui semblait luxueuse à l’époque, bien qu’elle ait bien moins de caractère que toutes les vieilles maisons à façade de bon style, en robuste pierre de taille qui rappelaient les grandeurs passées de la ville.

La nouvelle maison avait été construite sur les débris d’un vieux logis du quinzième siècle appelé maison de la Roche où Marin Doron avait caché ses lansquenets allemands et les patriotes de Laveline-devant-Bruyères pour reconquérir le château de Bruyères et le château d’Ars. Ce souvenir historique ne rendait pas la maison plus pittoresque ; mais mon père avait voulu la meubler convenablement, et aux approches de ma naissance, il voulut doter ma mère d’un magnifique fauteuil en velours rouge que nous avons encore dans quelques greniers mais dont l’arrivée fit époque à Bruyères et fut considéré comme le symbole d’un luxe désordonné.

Mon père fit très correctement son métier de notaire, ses attaches dans le pays avaient augmenté sa clientèle à la grande jalousie de ses deux collègues et son étude payée lui rapportait huit à dix mille francs, ce qui était énorme pour l’époque.

Ses ambitions militaires étaient elles-mêmes satisfaites car il avait été élu sergent de la Garde Nationale par la protection secrète de son lieutenant, vieux briscard qui venait nettoyer son fusil et cirer les bottes le matin.

Mais le grand père Brocard était très attaché à son usine du Grand-Meix qu’il tenait de ses ancêtres, souffrait de ne pas avoir de fils auquel il puisse léguer ses excellentes traditions industrielles et le bon renom de sa fabrication.

Il ne pouvait pas espérer ramener à Docelles le mari de la brune Pauline, mariée un an après sa sœur avec un notaire de Nancy dont l’étude est beaucoup plus importante et plein d’avenir. Il avait plein d’affection pour son gendre de Bruyères, il procéda à un détournement de notaire et décida la vente de l’étude et ramena son gendre et sa fille à Docelles en 1851, après leur avoir fait réparer à leur intention l’ancienne maison qu’habitaient nos ancêtres quand ils venaient surveiller leur usine depuis Epinal.

Malheureusement pour l’éducation industrielle de mon père, son beau-père fut tué à peine deux mois après son installation d’un accident de voiture que je raconterai, et c’est ainsi que le nouvel industriel dut improviser son éducation commerciale et technique dans des conditions d’autant plus pénibles que son esprit consciencieux et timide lui faisait apercevoir toutes les responsabilités qu’il assumait à l’égard de sa famille et de ses ouvriers.

Il devait être et fut extrêmement prudent, son personnel et son modeste état-major étaient très dévoués et il s’en tira tant bien que mal, grâce à la prospérité dont l’avènement du troisième Empire fut le signal. Il était soutenu d’ailleurs par l’énergie intelligente de sa belle-mère qui conservait une prépondérance d’intérêt dans la nouvelle firme Veuve Brocard et Boucher.

La chère femme, bien qu’elle aimât beaucoup mon père et eut pour lui la plus profonde estime, n’était pas toujours commode, elle ne retrouvait pas en lui la passion industrielle qu’elle avait connue avec son mari et qui lui avait fait triompher, notamment à l’époque de l’invention des machines à papier et pendant la révolution de 1848, des pires des difficultés.

La vie de mon père n’aurait donc pas été sans tracas si elle n’avait été consolée par toutes les joies intérieures du foyer et par les tendresses d’une femme intelligente et dévouée.

Mon père s’était débarrassé avec regrets de la plus grande partie de ses propriétés immobilières et n’avait gardé à Pagny qu’une vieille ferme héréditaire dont il a aliéné une partie et que j’ai reprise moi-même après sa mort. Il avait donc des capitaux disponibles fructifiant largement par la prospérité financière de l’époque et il aurait bien voulu augmenter les participations trop modestes qu’il avait dans ses affaires industrielles, la rémunération personnelle de sa gérance étant presque insuffisante.

Nos fils s’étonneront peut-être en constatant que leur grand-père n’a prélevé jusqu’à sa retraite pour frais de gérance et de direction qu’une somme de trois mille francs par an, inférieure de cinquante pour cents des appointements actuels de nos conducteurs d’automobiles (chauffeurs).

Mais la terrible belle-mère était là qui voulait malgré tout ménager les intérêts de sa fille Pauline moins heureuse en amour et en tout cas plus éloignée de ses tendresses, et ce n’est qu’à partir de 1861 que mon père obtint d’être associé pour moitié dans l’exploitation de l’usine avec promesse de cession de la seconde moitié. Sans cette concession si difficilement obtenue, mon père aurait dû s’expatrier et il avait déjà négocié l’acquisition du tissage du Tholy après avoir pris les conseils de Georges Perrin dont la famille s’est plus tard alliée avec la nôtre, et d’une papeterie assez moderne qu’on lui offrait à Cusset dans l’Allier.

C’est alors que mon Père fit construire une machine à papier qui marqua l’histoire de sa vie. Nos modestes cours d’eau très irréguliers condamnaient l’usine du Grand-Meix, comme toutes les papeteries vosgiennes à des jours de chômages toujours onéreux et parfois prolongés.

Lorsque les eaux baissaient, on faisait préparer de la pâte en avance par les ouvriers de cylindre et si le temps le permettait, on employait tout le personnel, hommes et femmes aux travaux de culture.

Parfois même, quand on recevait un hôte imprévu et que le vivier était insuffisamment rempli, on arrêtait l’usine pour pêcher le canal et servir de magnifiques truites saumonées qui faisaient grand honneur à notre hospitalité.

Enfin dans les années de grandes sécheresses, on envoyait tous les hommes valides dans une tourbière dite « la grande charme » que mon père avait achetée en 1854 sur le plateau montagneux de Xamontarupt de la vallée de Cleurie.

Cette villégiature était une joie pour tous les ouvriers qui abandonnaient leurs femmes et vivaient en popote avec des pommes de terre, du lard et du pain qu’on leur apportait toutes les semaines de Docelles. La tourbe séchée était ramenée par voiture à Docelles et l’on peut croire que ce chauffage rudimentaire était fort onéreux. Il est vrai que les chemins de fer n’existaient alors que jusqu’à Epinal et lorsqu’ils furent poussés jusqu’à Remiremont, il était encore nécessaire de camionner les houilles depuis Pouxeux.

Mais on se rend compte des conséquences déplorables de l’irrégularité de nos cours d’eau, tant que leur force n’a pas été complétée par un moteur à vapeur qui donna seul une allure industrielle à notre vieille affaire patriarcale. Il ne fallait rien moins que cette amélioration pour permettre à l’usine du Grand-Meix de prospérer modestement car les temps étaient devenus forts durs, et ce n’est que par des prodiges économiques qu’on arrivait à payer aux associés leurs intérêts et de modestes bénéfices.

La clientèle de la Maison était surtout parisienne, en dehors de quelques fournitures de papier d’impression, de journaux dans la région, où notre principal client local était la famille Hinzelin de Nancy, propriétaire d’un journal très répandu, L’Imparti, et éditeur de toutes sortes d’almanachs dont l’usine du Grand-Meix fournissait le papier depuis une époque antérieure à la Révolution française, lorsque leur éditeur était le vieux Horner, imprimeur à Strasbourg.

La spécialité de la Maison était les papiers d’impression, de bonne qualité. Mon grand-père avait tout spécialement comme clients, la Maison Lanteigne et la Maison Auzoux de Paris que les événements de 1848 entraînèrent à une faillite retentissante qui gêna beaucoup mon grand-père à cette époque difficile.

Toutefois en souvenir de très honorables relations, mon grand-père a été très bon pour cette famille malheureuse et il en fut récemment récompensé dans la personne de ses héritiers. Un beau jour, vers 1855 ou 1856, une voiture très confortable arriva à Docelles, Monsieur et Madame Auzoux qui ne s’étaient pas fait annoncer à la famille, quelque peu étonnée de leur sans-gêne.

Ils avaient l’air triomphant et leur figure joyeuse ne pouvait rappeler que désagréablement à leurs hôtes les pénibles sacrifices qu’ils leur avaient imposés. Parmi ses bagages, Monsieur Auzoux avait une valise très soignée qu’il surveillait attentivement. On installa la famille dans la chambre d’honneur, on lui fit malgré tout bon visage et l’on mit à la broche quelques chapons traditionnels.

Monsieur Auzoux avait apporté sa précieuse valise à la salle à manger, il l’ouvrit au dessert et en sortit triomphalement cent trente et quelques mille francs en beaux billets bleus de la Banque de France qu’il remit à ma grand-mère après l’avoir remerciée par un discours fort bien tourné. La créance était payée en capital et intérêts. La grand-mère, joyeuse de cette aubaine inattendue voulut retenir ses hôtes, mais la voiture de poste était là, Monsieur Auzoux avait d’autres créanciers à satisfaire et il continua le jour même son joyeux voyage.

Cette famille s’est retirée dans le midi où elle a vécu d’une façon très honorable, elle semble être éteinte aujourd’hui.

Mon père était devenu le seul propriétaire de l’Usine du Grand-Meix exploitée sous la raison sociale Boucher-Brocard. Sa situation morale dans le pays était excellente et il était très apprécié car il était un des seuls industriels vosgiens de l’époque qui ait reçu une éducation libérale. Le personnel industriel vosgien n’était guère composé sous l’Empire, que par les anciens marchands de forges qui, en raison de leurs vieux privilèges forestiers, constituaient une caste à part.

L’industrie papetière, la plus ancienne du pays n’étaient plus représentée que par de nouveaux venus, si ce n’est par la famille qui avait racheté à un de mes arrières grands-pères, l’usine de Lana à Docelles peu de temps avant la Révolution et qui grâce à ses nombreux enfants avait essaimé dans le pays.

Son représentant le plus distingué était Monsieur Auguste Krantz de Ranfaing, esprit libéral et indépendant.

L’industrie cotonnière déjà triomphante était représentée par des professionnels très avisés, mais sans grande culture générale, les ingénieurs et les inspirateurs économiques lui ayant été fournis par Mulhouse.

Presque seuls Monsieur Géliot de Plainfaing, ancien fabricant de papier, et Monsieur Kiener d’Eloyes, représentaient la vieille bourgeoisie. Lors de la fondation de la Chambre de Commerce des Vosges, mon père était dès lors désigné aux suffrages, il fut nommé presque à l’unanimité et continua d’en faire partie comme secrétaire puis comme président jusqu’à son extrême vieillesse. Je lui ai succédé quand il a jugé bon de prendre une retraite méritée.

Très attaché aux principes de la Monarchie constitutionnelle et aux traditions du patron moral et de sa famille, il n’était pas bonapartiste, son beau-père et lui avaient voté Cavaignac. Il se tint toujours dans la plus prudente réserve politique sans vouloir se laisser inféoder.

Ce n’est pas que les tentations lui aient manqué. Il était en bons termes avec un préfet des Vosges très distingué, Monsieur Bourlon de Rouvres, dont j’ai eu le fils comme collègue. Mais il fut surtout l’objet de sollicitations de la part d’un très brillant préfet, frère d’un confident de l’Empereur et vivante image des aventuriers intelligents, jouisseurs et débauchés, qui furent les fondateurs de l’Empire.

Monsieur de La Guéronière était un viveur sans scrupules, administrant fort bien son département tout en le volant sans vergogne, il était toujours à court d’argent et battait monnaie avec les menues faveurs et surtout avec les décorations.

Mon père s’était occupé très activement de la création de la voie ferrée entre Epinal et Remiremont et, d’accord avec ses amis Messieurs de Pruines et Kiener, avait consenti à substituer pour sa construction l’initiative privée à l’inertie trop prudente de la Compagnie de l’Est.

Monsieur de La Guéronière saisit cette occasion et comme il venait déjà de décorer Messieurs de Pruines et Kiener à beaux deniers comptants, il se présenta un jour chez ma grand-mère, en élégant costume de touriste, et bien qu’il n’en fût pas connu, il lui fit part de la haute estime qu’il avait pour mon père, de ses mérites qui devaient lui valoir une récompense et lui demanda s’il accepterait la légion d’Honneur.

Ma grand-mère très prudente, avisée, se garda bien de s’avancer et elle s’en applaudit, car le galant Préfet termina son petit discours en lui proposant comme placement un emprunt qu’il consentait à lui faire. Ma grand-mère fut très honorée de la démarche, mais se garda bien d’y répondre, et mon père suspendit des relations qui n’étaient qu’ébauchées.

Ma mère resta toutefois en bons rapports avec Madame de La Guéronière qui était une Boissy d’Anglas. Cette pauvre femme très digne à tous égards et qui aimait son mari en dépit de ses infidélités, était contrainte à une vie de Bohême, endettée et besogneuse, elle ne faisait face à ses obligations mondaines qu’avec les plus pénibles difficultés.

Sa fillette très intelligente avec laquelle j’ai jadis dansé et dont je vois encore la petite frimousse rouquine, a épousé plus tard le Comte d’Aunay qui fut Ministre Plénipotentiaire, voir même Ambassadeur, je l’ai rencontré souvent dans le monde à Paris et j’ai eu l’occasion de lui rappeler une aventure qui l’a fait d’ailleurs sourire avec une parfaite bonne grâce.

Elle avait jadis commis je ne sais quel méfait enfantin qui lui avait valu une punition sévère dont elle s’est vengée cruellement. C’était la veille du jour de réception de sa mère, et tous les hauts fonctionnaires sous la discipline impériale, s’y rendaient très protocolairement.

C’était Mr le Président du Tribunal, Mr le Procureur Impérial, Mr le Conservateur des Forêts, Mr l’Ingénieur en Chef, Mr le Colonel commandant la garnison.

La fillette extraordinairement sage et aimable reconduisait chaque visiteur avec la plus parfaite bonne grâce au-delà de la porte du salon et sa mère s’applaudissait du résultat de sa sévérité de la veille, lorsque la réception finie, la toilette d’apparat dépouillée, la pauvre Préfète organisait son très médiocre souper, de successifs coups de sonnette se font entendre et l’on annonce à Madame de La Guéronière que tous les hauts fonctionnaires revenaient en toilette de soirée et l’attendaient au salon.

La fillette lui avait joué le tour de les inviter de sa part à dîner et à passer la soirée. On peut juger de l’affolement de l’infortunée maîtresse de maison qui dut congédier ses hôtes.

Monsieur de La Guéronière a d’ailleurs mal fini ; il avait été nommé Préfet à Toulouse et venait à peine de recevoir les autorités du département lorsque, menacé de je ne sais quel scandale, il se suicida.

Les successeurs de ce Préfet furent le Marquis de Fleury dont la femme et les filles menaient fort joyeuse vie, puis un certain Monsieur Crachet qui dut quitter le département.

Mon Père ne s’était donc occupé que très lointainement de politique bien qu’il ait soutenu la candidature libérale de Mr Buffet contre la candidature officielle d’un excellent homme presque notre voisin, le Comte de Bourcier, et le poste de conseiller général du canton étant confié à son vieil ami le Docteur Mougeot auquel j’ai succédé plus tard, il borna ses modestes ambitions au Conseil d’arrondissement dont il fut longtemps le Président. Il avait vivement souffert d'être obligé de se séparer de moi dés ma tendre enfance et de me livrer au pensionnat dés l'âge de neuf ans. Il n'est trop vrai que je n'ai connu la vie de famille que pendant les vacances lorsque nos nombreux hôtes en troublaient l'intimité.

Ses traditions morales n'ont donc pu avoir sur moi qu'une emprise respectueuse mais lointaine puisqu'après mes études dans les collèges et la faculté de droit, après la guerre, je ne suis revenu au gîte qu'à l'âge d'homme, à 24 ans, avec des idées politiques et philosophiques très personnelles.

Le tendre Père voulut éviter à ses autres enfants la même épreuve et s'installa dés 1869 à Epinal pour surveiller l'éducation de sa jeune famille en s'imposant la dure corvée de revenir presque tous les jours à Docelles pour la surveillance de ses intérêts.

La guerre survint dont les désastres l'affligèrent profondément et ses anxiétés d'homme d'affaires se doublèrent des inquiétudes qu'il éprouvait à mon endroit. Rien de plus noble d''ailleurs que les rares lettres qu'il put me faire parvenir pendant la campagne. Je les conserve comme les plus précieux papiers de famille.

Il vint me rejoindre à Zurich pendant mon internement et je l'ai à peine reconnu. Il avait toujours été très soigneux de sa personne, ses cheveux et sa courte moustache noire accentuaient une physionomie assez régulière qu'éclairaient de beaux yeux quelque peu inquiets. Or il avait laissé pousser une barbe devenue grise et il a fallu qu'il me tendît les bras pour que je le reconnusse.

Il a été en Suisse d'une grande générosité, non pour moi qui disposait de ressources très suffisantes, mais pour tous mes hommes internés. Il leur prêta tout l'argent qu'ils voulurent, plusieurs milliers de francs qui à cette époque représentaient un sacrifice d'autant plus méritoire que mon père ne s'en était muni que pour acheter en pays neutre des matières premières nécessaires à sa fabrication.

Il s'en alla dépouillé mais il faut dire que nos braves Vosgiens lui surent beaucoup de gré ainsi qu'à moi de sa bienveillance et que tous ceux qui le purent matériellement lui remboursèrent plus tard les prêts dont il comptait faire des dons.

Après avoir eu la dure épreuve de recevoir forcément à son foyer et à sa table des officiers, mon père poursuivit sa belle vie de famille généreuse et bienfaisante.

Après le 16 mai, il avait été battu au Conseil d'arrondissement par des candidats médiocres mais très avancés, tandis que ses doctrines politiques et religieuses tendaient au contraire à s'accentuer dans le sens conservateur et la pratique plus étroite de ses rites.

Il souffrait évidemment de me voir soutenir d'autres doctrines mais il avait appris à respecter le libéralisme absolu de mon attitude et il m'a témoigné toujours une bienveillante tolérance qui fut pour moi le plus excellent exemple et me créa de plus particuliers devoirs.

Il semblait être parfaitement désintéressé de toutes les vanités et de tous les honneurs. Il avait été le premier à me conseiller en 1871 de ne pas user de mes relations pour me faire décorer après une proposition dont j'avais été l'objet. Il estimait que quand on n'est pas décoré sur le champ de bataille et qu'on est sans blessure, toutes satisfactions d'amour-propre ne peuvent être qu'une ironique consolation après une défaite.

Je n'avais donc jamais songé aux heures de mon influence politique à demander pour lui une Croix que de longs services économiques et la dignité de sa vie lui avaient si bien méritées mais la Chambre de commerce au moment de sa retraite fit des démarches instantes auxquelles la députation des Vosges, sans m'en parler, voulut bien se joindre. Il reçut la Croix de la Légion d'Honneur en 1894 et, contre toute attente, il accueillit cette distinction avec une satisfaction non déguisée.

Je lui remis une fort belle croix ornée de diamants qu'il me légua plus tard pour être remise au premier de mes fils qui serait décoré et c'est mon troisième fils Paul qui la porte aujourd’hui.

La vieillesse de mon père fut très heureuse, entourée de toute la tendresse de sa chère femme, de ses fils et de ses filles. Tous ses fils avaient réussi dans la vie grâce à son exemple. Il avait conquis une fortune honorable et qui lui permettait de faire beaucoup de bien autour de lui, mes éphémères succès politiques furent sa dernière fierté.

J'étais Ministre de la République lorsqu'il mourut plein de satisfactions et d'honneurs le 16 juillet 1896. Le gouvernement fut représenté à ses obsèques par le Ministre des Finances, mon pauvre ami Cochery, et il fut enterré à Docelles au milieu d'un immense concours de la population.

C'est le vieux Colonel de Boureuille, notre parent et le Président de la Chambre de Commerce qui prononcèrent sur sa tombe les derniers adieux.

Document rédigé par Henry Boucher

A découvrir aussi

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres