Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 36 - Juillet 1917

Olivier Farret – 13-08-2018

Le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, un bataillon du 16e RIUS défile dans les rues de Paris au milieu d’un réel enthousiasme populaire. Au cimetière de Picpus, devant la tombe de La Fayette, le colonel Stanton lance la célèbre formule : « La Fayette, nous voilà ! ». Le quartier général de Pershing finalise le General Organization Project (dit « Plan des 30 divisions, ou 3 millions d’hommes), base de la montée en puissance de l’armée américaine en Europe.

Les troupes allemandes font feu sur tous les fronts : à l’ouest contre le plateau de Craonne, au nord sur l’Yser dans le secteur d’Ypres, et à l’est contre les Russes qui reculent après la rupture du front en Galicie, causée par l’abandon de leurs postes, sans combat, pour la majeure partie de leurs troupes. Les mutineries se multiplient dans l’armée et l’arrière front. Les unités russes qui refusent de combattre sur le front occidental, sont regroupées sous bonne garde dans le camp de la Courtine. Les soldats mettent en place une « véritable république soviétique » qui contrôle le camp. À Petrograd, le gouvernement provisoire se rallie à une ferme répression de la révolte des soldats russes de la Courtine. Alexandre Kerenski télégraphie : « En raison des troubles et des infractions à la discipline qui se sont déclarés dans la 1ère brigade spéciale russe en France, le ministre de la Guerre considère comme indispensable de rétablir l’ordre dans cette unité par les mesures les plus énergiques, ne s’arrêtant pas devant l’emploi de la force armée. » Un ultimatum est lancé aux rebelles.

En France, Albert Thomas adresse une circulaire sur le travail des femmes et « la protection de la main-d’œuvre féminine dans les usines de guerre » : « L’intérêt national exige qu’elles soient utilisées rationnellement et avec de grands ménagements, car elles représentent une réserve d’avenir qui doit être sauvegardée. » Une première loi est votée préparant la reconstruction des régions occupées grâce à la mise en place d’avances financières et la création d’une Office de reconstruction industrielle. Un Comité interministériel est créé pour gérer au mieux les approvisionnements et la consommation du pétrole, des essences, des huiles lourdes et autres produits pétrolifères et combustibles liquides.

À Paris, débute la réunion du Sénat en comité secret sur l’offensive d’avril et le Service de santé. Clemenceau prend la parole : « Tous ici, nous ne pouvons avoir qu’une seule pensée : trouver le moyen de finir la guerre avec la seule issue possible et concevable pour la France : la Victoire ! » et dénonce « la complaisance vis à vis des défaitistes, des fauteurs de grève et des étrangers cherchant à démoraliser la France. »

Le 8 juillet 1917, le 150e RI est transporté du camp de Mailly dans la vallée de la Meuse, au sud de Vaucouleurs. Les journées suivantes sont consacrées à la préparation de la fête nationale du 14 juillet, le 150e devant envoyer une délégation à Paris. Le Régiment visite Domrémy-la-Pucelle et continue l’instruction, avant de s’embarquer pour la région de Verdun où il cantonne à partir du 23 juillet. Quelques éléments montent en garnison au Fort de Douaumont. Le 30, il relève le 155e RI en première ligne dans le secteur de Louvemont.

Le 173e RI d’André Farret est toujours en Haute-Marne durant tout le mois de juillet. Les effectifs sont complétés et les exercices sont intensifiés en vue des futures attaques programmées en raison de la préparation des attaques sur la rive droite de la Meuse, la cote 344, au nord de Verdun.

Sur le front des Flandres, on assiste à la troisième bataille d’Ypres qui se prolongera tout l’été. Les combats sont d’une violence extrême et de nombreux bataillons britanniques sont anéantis. Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1917 sur le secteur d’Ypres les Allemands utilisent de nouveaux obus toxiques marqués d’une croix jaune et chargés de sulfure d’éthyle dichloré, dénommé ypérite par les alliés ou gaz moutarde, à cause de son odeur caractéristique, et LOST par les allemands. Ce sont 50 000 obus toxiques qui sont tirés sur le front britannique. Les Allemands récidivent les jours suivants près d’Armentières. On relève 14 200 victimes britanniques dont 490 morts, en trois semaines. Dans la panoplie de l’horreur, l’ypérite est avec le phosgène, un des toxiques les plus puissants. Il fait partie des agents vésicants.

Ces corps liquides produisent des brûlures cutanéomuqueuses très douloureuses, une conjonctivite aiguë pouvant rendre temporairement aveugle et une atteinte des voies respiratoires. L’ypérite (sulfure d’éthyle di-chloré) en est le plus lugubre représentant et malgré son odeur de moutarde facilement détectable, son action est insidieuse. C’est le « gaz parfait » pour l’usage militaire. Le « gaz moutarde » traverse un grand nombre de matériaux (peinture, cuirs, caoutchouc…) compliquant la protection. Ce gaz reste agressif jusqu’à un mois. L’ypérite ne tue que 3 à 5% des personnes exposées, mais se révèle fortement incapacitante. C’est une redoutable arme d’attrition contaminant le sol et les matériels.

Paul Voivenel est médecin chef d’une ambulance, psychiatre de formation, il est très préoccupé par la prise en charge des victimes des gaz de combat et dirigera une des premières « ambulances gazières Z » de près de 400 lits pour le traitement des gazés. Il témoigne :

« Les régiments fondaient, des batteries entières cessaient de tirer. […] Sachant qu’il n’aurait pas à attaquer, mais à se défendre, l’ennemi aspergeait le terrain d’ypérite. Il immobilisait les hommes. Il tuait les effectifs. »

« A la demi-clarté du crépuscule, nous voyons descendre des voitures, péniblement, trébuchant, tâtonnant, des hommes aveuglés. Ils ont la tête baissée, une main sur les yeux, l’autre main étendue en avant pour tâter l’espace ; ils s’agrippent à l’infirmier et se laissent conduire. […] Assis sur des bancs, sales, boueux, la tête entre les mains, les coudes aux genoux, on voit à peine leur visage sillonné de traînées grises qui sont des larmes. »

Suite à l’exposition à des toxiques suffocants, les victimes doivent être maintenues au repos absolu, en position demi-assise, et réchauffés. Le traitement commence par la prévention des complications pulmonaires. Il est procédé à une antisepsie des voies respiratoires : inhalation de « vapeurs balsamiques », d’eucalyptol et de goménol. L’oxygénothérapie, les saignées, l’ipéca à dose vomitive sont utilisés : « Même au poste de secours, un malade amené en état d’œdème pulmonaire, suffocant, cyanosé, de l’écume aux lèvres, doit être saigné d’urgence |…], saignée précédée d’une injection de caféine. » La codéine et la morphine sont recommandées pour soulager l’agonie souvent atroce des gazés.

Avec l’utilisation de l’ypérite, la décontamination, dès les formations avancées, est indispensable. Les vésiqués sont déshabillés, douchés avec une solution de permanganate de potassium. Les brûlures de la peau, très douloureuses, sont badigeonnées d’huile goménolée puis recouvertes de pansements enduits de corps gras (tulle, vaseline) dans un environnement stérile. (O. Farret)

« Les salles de notre ambulance se garnirent vite. Malgré notre affairement, malgré que nos nerfs fussent durcis par ce que nous avions vu depuis août 1914, nous étions saisis au cœur par le spectacle de nos malades. Dans chaque salle, un infirmier administrait l'ipéca. […] Les autres administraient l'oxygène. […], d’autres pratiquaient des saignées. Nous courions d’un malade à l’autre. Quelle lutte. […] Les yeux convulsés, la poitrine affolée, la bouche engorgée, les agonisants aspiraient l'oxygène qui ne trouvait pas à se loger dans les alvéoles pulmonaires remplis d'eau. Deux seulement avaient la triste chance de délirer et voulaient se jeter sur l'ennemi qui attaquait. […] Toute la journée et la nuit les autos sanitaires nous apportèrent de nouveaux intoxiqués. » (Paul Voivenel)

Soldat canadien brulé par l’ypérite (Domaine public)

Jean Broquisse, toujours à Fillerval, est un élève assidu pour réussir son examen de chef de section : « Je suis obligé de faire appel aux vagues notions de géométrie qui trainent éparses dans ma cervelle creuse pour relever les plans des villages environnants. C’est tout à fait dans mes aptitudes et d’une grande utilité au front… » écrit-il à sa famille, non sans une certaine ironie.

Il profite aussi de quelques escapades à Paris « toujours à mes risques et périls et une fois de plus le sort m’a protégé. Mais quelles tribulations pour franchir les quelques 70 kms qui nous séparent de Paris. » Un peu désabusé, il écrit à une de ses sœurs :

« Que te dirai-je sur mes pérégrinations dans la capitale ? Elles se passèrent en compagnie d’un de mes copains des E.C.S. et nous menèrent dans les coins les plus variés du patelin. Mais comme on se sent perdu à Paris et comme je préférerais rendre visite à mon cher Bordeaux dont les moindres becs de gaz me sont familiers ! Patience, ce jour-là s’approche, je l’espère du moins. […] »

De Bordeaux, il reçoit une lettre d’une de ses cousines, infirmière dans un hôpital :

« […] Nous sommes bien occupés ; il nous est arrivé 35 grands blessés d’Allemagne. Les prisonniers rapatriés sont renvoyés au front ; il n’y a plus de raison pour que ça finisse ! Élie (cousin de JB) a quitté l’Alsace pour un secteur plus mouvementé de Champagne. »

Jean Broquisse est aussi très contrarié, ayant appris de sa mère « qu’un orage de grêle aura haché tous les fruits en même temps que les raisins. J’espère qu’il sera possible de sauver une partie de la récolte. »

Pensant que son séjour à Fillerval touche à sa fin et qu’il va retourner au front, Jean Broquisse fait une dernière escapade à Paris :

« Je ne suis guère sorti des grands boulevards et de toutes les belles artères avoisinantes. Le passage des élégantes et des militaires de toutes sortes, pour la plupart officiers aux manches remplies de galons et à la poitrine trop étroite pour contenir leurs multiples décorations, Écossais, Canadiens, Anglais, Belges, Russes, etc. et une minorité de Français, est un spectacle vraiment épatant aux environs de l’Opéra. À voir tout ce luxe, toute cette gaieté, on a du mal à s’imaginer qu’on est en guerre depuis trois ans, que vraisemblablement nous en avons encore pour bien longtemps… »

Pierre Farret est à Toulon, commandant le torpilleur Janissaire, 3e escadrille de la IIe flottille de l’Armée Navale.

Torpilleurs Voltigeur et Janissaire à Toulon, wikipedia.org

Si la Méditerranée est un champ clos, que dire de l’Adriatique qui depuis 18 mois est le théâtre d’attaques de sous-marins allemands et autrichiens menaçant les convois italiens, les renforts et les approvisionnements pour l’Armée d’Orient. Les 18 sous-marins alliés, trop peu nombreux, basés à Brindisi, ont du mal à contrecarrer l’agressivité des U-boote qui ne connait plus de bornes. Voiliers, cargos et chalutiers, navigant de façon isolée, sont encore torpillés.

Cependant Juillet 1917 était l’échéance de la victoire fixée sur les mers par le haut commandement allemand. Depuis février 1917, les sous-marins avaient coulé 5 384 500 tonneaux. L’Angleterre meurtrie n’était toujours pas à genoux, et la France tenait toujours tous les fronts de l’Est. Les États-Unis entraient en guerre et les neutres, après une hésitation, commerçaient à nouveau avec les Alliés. Les trois gouvernements alliés déclarent qu’ils abattront le militarisme prussien et ne traiteront qu’avec une démocratie. L’Allemagne est divisée entre les jusqu’au-boutistes : « Couler corps et biens les bateaux marchands en haute mer, et, pour que nul n’échappe, détruire au canon les canots de sauvetage…. » et ceux, plus raisonnables qui déclarent la faillite de la guerre sous-marine et demandent la paix et l’abandon des annexions. Le chancelier Bethmann-Hollweg tombe le 13 juillet pour avoir eu raison. L’adoption des convois par les Alliés a permis une nette diminution des tonnages coulés. De juin à décembre 1917, sur 26 000 cargos formés en convoi entre la France et l’Angleterre, 42 sont coulés.

Le règlement de la question grecque libère les escadres françaises de nombreuses servitudes, et permet d’immobiliser plusieurs bâtiments dans les arsenaux de la métropole, pour leur remise en état.

Le 3 juillet, La Grèce est rentrée en guerre aux côtés des Alliés, et 51 000 Grecs « vénizelistes » rejoignent l’Armée d’Orient. En ce début d’été 1917, les effectifs rationnaires sont importants : 213 000 Français, 216 000 Britanniques ; 130 000 Serbes, 48 500 Italiens et 17 000 Russes.

Les troupes françaises sont ponctuellement engagées dans l’élargissement de la zone de Salonique et dans des opérations de police intérieure sur le territoire grec. (François Cochet). Le service des transports entre Tarente et Itéa (Grèce) commence à fonctionner, permettant aux troupes de l’Armée d’Orient arrivant à Tarente par voie ferrée de traverser, généralement de nuit, le détroit d’Otrante pour réduire les risques de rencontre des sous-marins ennemis.

Depuis 1916, sous le haut commandement du général Maurice Sarrail, l’Armée d’Orient a pour objectif principal de détourner des forces allemandes du front de France, de retenir aussi une partie des forces austro-hongroises et l’armée bulgare.

Les troupes gagnent le front, soit à pied, par les rares et mauvaises routes existantes, soit par voie ferrée. Une guerre de tranchées défensive en montagne et dans les plaines déboisées et marécageuses (fleuve Vardar) s’est mis en place. Une offensive alliée permet de prendre les villes de Florina et de Monastir. (R. Migliani). Le camp de Salonique peut désormais devenir une base de départ pour des opérations plus ambitieuses.

Général Maurice Sarrail

Album de la guerre 1914-1919, L’Illustration

Dans la chaleur moite de juillet, des mutineries éclatent à Salonique, sans véritable rapport avec celles du front de l’Aisne, la censure veillant avec vigilance sur la presse et le courrier. L’un des facteurs déclenchants est la question des permissions. Certaines unités (plus de 8 000 poilus) ont plus de vingt et un mois de séjour. Sarrail se garde d’employer la force contre les mutins et convient qu’il y a « des divisions sans repos depuis leur arrivée en Orient ». 10 000 permissionnaires peuvent embarquer. L’isolement loin de la France et l’absence de courrier régulier en raison de pertes lors des torpillages sont des griefs récurrents. Certaines lettres de France arrivent aux poilus dans les lignes après vingt-quatre jours. (Pierre Miquel)

Restructurée en six mois par le général Henri Berthelot, l’armée roumaine (plus de 400 000 hommes, la plupart vêtus de l’uniforme bleu horizon) lance une offensive de reconquête des territoires envahis par les troupes austro-hongroises.

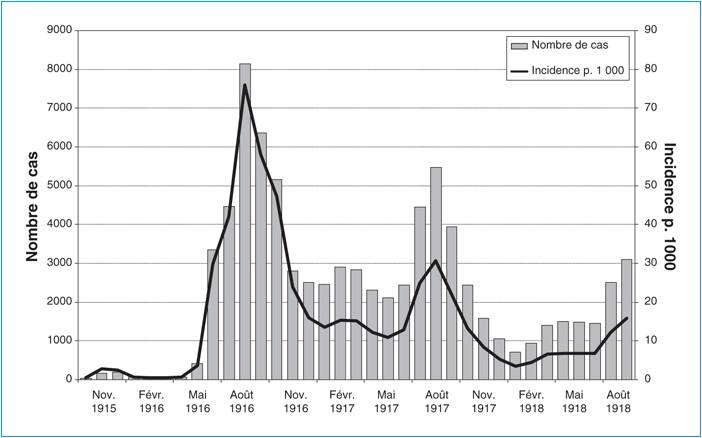

Cependant les soldats doivent également lutter contre un autre ennemi : la maladie, qui touche près de 95 % des hommes présents en Grèce et en Serbie entre 1915 et 1918, soit près de 360 000 victimes. La dysenterie, le scorbut, les maladies vénériennes touchent de nombreux soldats, soignés par un corps médical peu nombreux et mal équipé. Le problème sanitaire majeur est le paludisme, présent de manière endémique mais se développant de façon foudroyante dans cette Macédoine du début du siècle qui constitue l'un des derniers foyers d'infection en Europe. Les fièvres palustres, L’hydre du Vardar, sont très fréquentes dans les plaines de Macédoine, constituée d’une vingtaine de lacs et de marécages. Elles y sévissent de façon saisonnière, de fin avril à novembre, et sont absentes dans les montagnes au-delà de 800 m d’altitude.

Rappelons la découverte majeure de l’agent infectieux du paludisme par Alphonse Laveran, médecin-major de 2e classe, professeur au Val-de-Grâce. Ses recherches l’amènent à identifier dans des préparations de sang frais de sujets impaludés, l’hématozoaire dès 1878 à Bône puis en 1880 à Constantine en Algérie. Un médecin militaire britannique, Ronald Ross, observe le premier le rôle du moustique dans la transmission du paludisme. En 1907, Alphonse Laveran est le premier Français à recevoir le prix Nobel de physiologie. Il préconise aussi la prise de quinine pour la prévention des fièvres palustres. (R. Migliani).

Rappelons aussi la découverte en 1820 de la quinine, isolée à partir d’écorces de Cinchona succirubra (quinquina rouge) par deux pharmaciens français : Joseph Pelletier et Joseph Caventou. Si les propriétés antipaludiques du quinquina étaient connues depuis le XVIe siècle, cette découverte française permit d’adapter la quantité exacte de médicament au poids du malade impaludé. Qui s’arrête devant la fontaine surmontée d’une allégorie de la fièvre en voie de guérison, hommage à Pelletier et Caventou, bienfaiteurs de l’humanité ? Elle est située à l’angle du boulevard Saint-Michel et de la rue de l’Abbé de l’épée à Paris.

La région, ravagée par des années de guerre opposant presque toutes les ethnies des Balkans, est en effet propice à la propagation rapide des épidémies de toutes natures. Il paraît bien difficile d'agir dans ces conditions quand une grande partie des troupes est hospitalisée ou dans un état de santé précaire. Des mesures exceptionnelles vont donc être prises pour soigner les malades mais aussi pour assainir les zones marécageuses, responsables de cette contagion, et venir définitivement à bout de la malaria en Macédoine.

En 1917, si la grande épidémie de paludisme de 1916 est endiguée, un nouveau pic de recrudescence de la maladie apparaît au début de l’été. La dysenterie et le scorbut touchent encore un grand nombre de soldats. Le général Sarrail, commandant en chef des armées alliées d’Orient, fait état de l’entrée de 283 000 malades dans les hôpitaux de Salonique. La Mission antipaludique de l’Armée d’Orient créée en 1917, s’appuie sur une cartographie du risque palustre, la lutte contre les vecteurs du parasite (gîtes larvaires, usage de moustiquaires), la quinisation préventive des troupes et l’éducation des troupes par une propagande, moderne, active et enthousiaste : « porter la bonne parole au simple soldat et faire du sous-officier un collaborateur convaincu et créer dans tous les esprits la hantise du paludisme. »

Dès l’été 1917, le succès de la lutte contre le paludisme semble cependant se dessiner ; le second pic de fréquence est en grande partie lié au doublement du nombre de divisions de l’Armée Française d’orient. (R. Migliani)

Evolution de l’incidence mensuelle du paludisme dans l’armée française d’Orient sur le front de Macédoine

Novembre 1915 à septembre 1918.

En France, en cette fin du mois de juillet, la Chambre des députés adopte à l’unanimité la loi « instituant les pupilles de la nation ». À la mention « Mort pour la France » (loi de 1915), inscrite sur l’acte de décès du père, correspond sur celui de l’acte de naissance de l’enfant, la mention « adopté par la Nation ». Recevoir le titre de pupille ouvre le droit à un secours de l’État, qui peut être de nature morale ou matérielle. La loi de 1917 vise à assurer aux enfants jusqu’à leur majorité (21 ans), le développement physique et intellectuel le plus proche de celui qu’il aurait connu si son père n’avait pas été tué au combat. Cependant la « Nation » ne se substitue pas à la famille. (Philippe Favergeon)

De la loi de 1917, découle la création d’un office national des pupilles de la Nation qui relaie ainsi l’aide privée au bénéfice des orphelins de guerre. Dépendant d’abord du ministère de l’Instruction publique, cet organisme est finalement intégré à l’Office national des anciens combattants (ONAC) créé en 1916. Le statut original de pupille de la Nation, propre à la France, reste encore opératoire. La loi a intégré dans ses dispositions de nouveaux critères comme le décès de parents en opérations extérieures (OPEX) et les victimes du terrorisme. Onze enfants ont ainsi été adoptés par la Nation après les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher et déjà treize enfants après les attentats de novembre 2015... Ils sont aujourd’hui sous la responsabilité de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACCVG). (Alexandre Lafon)

Le 30 juillet, le peintre Fernand Léger, 36 ans, blessé, quitte le front où il était brancardier, pour être hospitalisé puis réformé. De retour dans son atelier parisien, il commence à réaliser le tableau La Partie de cartes. Léger, qui a connu l’enfer de Verdun, reconnaitra l’influence quasi alchimique de la guerre sur sa sensibilité artistique :

« J’ai quitté Paris en plein dans une manière abstraite, époque de libération picturale…. Je fus ébloui par une culasse de 75 ouverte en plein soleil, magie de la lumière sur le métal blanc… Cette culasse m’en a plus appris pour mon évolution plastique que tous les musées du monde » (Catalogue Exposition 1917, Centre Pompidou Metz, 2012, p. 62)

Léger trouve dans le cubisme la meilleure façon de représenter la vie dans les tranchées, ce qu’illustre en 1917 sa Partie de cartes. Elle incarne la mécanisation galopante, dessinant d’ailleurs des hommes-machines robotisés, avec ces formes métalliques cylindriques évoquant les obus et rappelant l’art des tranchées.

Fernand Léger, La partie de cartes, 1917,

Kroller-Muller Museum, Otterlö

Alors qu’il venait de célébrer ses 19 ans, le soldat Erich Paul Remark qui changera son prénom en Erich Maria Remarque après la guerre, en hommage à sa mère disparue et à Rainer Maria Rilke, est blessé au cou et aux membres par des éclats de grenade dans une tranchée du front Ouest et rapatrié vers l’arrière. De son expérience de la guerre, il tirera le roman à connotation pacifique À l’ouest rien de nouveau (1929).

Le 31 juillet, le général Haig décide de percer le front à Passchendaele, au nord-est d’Ypres. Lancée sous une pluie torrentielle et malgré la détermination et la fougue de quatre divisions canadiennes face à une résistance acharnée des Allemands, l’avancée ne sera que de 8 km, après trois mois de combats. L’offensive sera arrêtée le 6 novembre 1917. Les pertes sont énormes : 310 000 Britanniques dont 15 634 Canadiens contre environ 260 000 Allemands. Au-delà des pertes subies, les conditions, dans lesquelles les soldats alliés survivent durant la bataille sont effroyables. Lloyd George condamnera l’offensive, évoquant « une campagne de boue ». La plaine est ravagée par les bombardements et une pluie continuelle transformant le champ de bataille en une mer de boue et de trous d’obus inondés, où l’on connait de nombreux cas de morts par noyade. Passchendaele devient, dans la mémoire britannique, un des symboles de l’horreur des combats de la Première Guerre mondiale. (François Cochet, Rémy Porte)

Sources :

Olivier Farret, La guerre chimique 1915-1918, Carnet de la Sabretache, n°207, 2016.

Paul Voivenel, Paul Martin, La guerre des gaz, Bernard Giovanangeli Éditeur, 2004.

Pierre Miquel, Les poilus d’Orient, Fayard, 1998.

René Migliani, Médecine et Santé Tropicales, 2014.

Alexandre Lafon, Mission Centenaire 14-18.

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 0 - Avant-propos

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 15 - Octobre 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 22 - Mai 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres