Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 22 - Mai 1916

Olivier Farret – 19-05-2017

La situation en Europe suscite outre-Atlantique des mouvements de sympathie, notamment en faveur des Alliés. Bien que les États-Unis affichent leur neutralité, de nombreux volontaires souhaitent lutter aux côtés de l’Entente contre les Empires centraux. Leur démarche n’est pas sans rappeler celle du marquis de Lafayette apportant en 1777 son aide aux insurgents. Cette détermination est à l’origine de la création à Luxeuil-les-Bains de l’unité aéronautique N 124, laquelle porte rapidement le nom d’escadrille Lafayette. Ils seront 43 pilotes, aux commandes de Nieuport ou de Spad, chargés de missions quotidiennes des Vosges à l’Artois. Les autorités allemandes protesteront contre cette rupture évidente de la neutralité américaine. L’escadrille Lafayette totalisera huit citations à l’ordre de l’Armée de l’air et portera la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre et du ruban de la Médaille militaire. Neuf pilotes mourront au combat. (Philippe Faverjon)

Sur le front de Verdun, on assiste aux premiers combats aériens de grande envergure. Au début de la bataille, le ciel est allemand, les meilleures escadrilles de Guillaume II sont maîtres du ciel, détruisant un grand nombre de ballons d’observation, et des avions français (70 avions disponibles en février). « Prendre les yeux » de l’ennemi est un des objectifs de l’aviation militaire. La reconquête française va se produire à partir d’avril sous l’impulsion du commandant de Rose qui instaure « l’esprit chasse » et s’entoure des meilleurs pilotes. Citons : Charles Nungesser, Jean Chaput, Jean Navarre… sans oublier les pilotes de l’escadrille Lafayette. Dans les tranchées, les poilus, tête en l’air, suivent les duels d’artillerie qui font rage dans le ciel. Les pilotes se mitraillent à moins de 10 mètres, pourchassent leurs ennemis dans des avions criblés de balles qui risquent à tout moment de se disloquer en plein vol. (Georges Pagé)

Classé « service auxiliaire » en mars 1915, le compositeur Maurice Ravel est affecté au service automobile en qualité de conducteur de véhicule poids lourd. En mars 1916 Il rejoint la section TM (transport de matériels) n°171 à Bar-le-Duc. Le 13 avril, il est détaché au château du baron Chadenet aux Petits Monthairons (Meuse) qui avait été organisé, dès août 1914, en hôpital auxiliaire de la Société de secours aux blessés militaires par l’Ordre de Malte. En 1916, le château est occupé par les services de l’ambulance chirurgicale automobile (autochir) n°13.

Les Monthairons durant la Grande Guerre abrite deux ensembles sanitaires distincts : Aux « Petits Monthairons », le château Chadenet qui accueille plusieurs ambulances tout au long de la guerre ; et à « Monthairons-le-Grand » un centre médical constitué par plusieurs bâtiments dispersés dans le village (presbytère, école de filles, etc.) qui servait quant à lui d’appoint hospitalier au centre chirurgical du château. (Michel Pineau in François Olier)

C’est dans le vestibule de ce château-ambulance, temple de la douleur, que Maurice Ravel joua du Chopin pour la première fois depuis le début de sa guerre. Son expérience vécue le porte dès 1917 – année de sa réforme - à dédicacer son œuvre « Le tombeau de Couperin » à six de ses amis musiciens tombés au champ d’honneur. En 1929, ce musicien ouvert sur le monde, acceptera une commande du pianiste autrichien Paul Wittgenstein (1887-1961), ancien combattant amputé du bras et lui écrira un « Concerto pour la main gauche » (créé à Vienne en 1932) qui fera beaucoup pour la renommée internationale de cet artiste. (Extrait de François Olier : http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2016/05/ravel-a-l-ambulance-13-verdun-1916-2016.html, consulté le 14 mai 2017.)

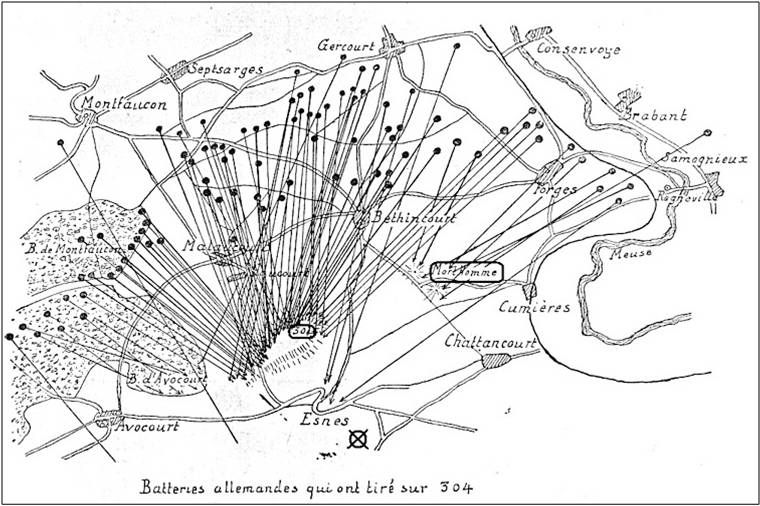

Le général Nivelle est nommé au commandement de la IIe Armée, succédant au général Pétain, nommé à la tête du GAC (Groupe Armée du Centre). Les Allemands s’acharnent sur le Mort-Homme et la cote 304. Leur conquête ouvrirait aux Allemands la route des forts de la ceinture de défense ouest de Verdun.

Les 3 et 4 mai, Les Allemands déclenchent l’apocalypse sur la cote 304 ; 500 canons déversent leurs charges sur cette crête semant la mort et le chaos dans les tranchées françaises. Le lieutenant Armeilla, 17e DI, écrit :

« Les Boches viennent de déclencher une attaque sur la cote 304 et le Mort-Homme. Je n’ai jamais vu pareille avalanche de projectiles ; la fumée s’élève à des hauteurs incalculables et forme un rideau si épais que le soleil ne le traverse pas. »

Les observateurs aériens déclareront que le mamelon ressemblait à un volcan en éruption crachant feu et poussière jusqu’à 800 m d’altitude.

Paul Farret, au sein du 161e, et les braves du 150e résistent et tiennent leurs positions malgré l’effroyable pilonnage presque ininterrompu et l’assaut des troupes du Kronprinz.

Émile Taveau, infirmier au 135e RI témoigne :

« Isolés, égarés, nous attendons dans la nuit. Les balles sifflent et viennent allumer des étincelles jusque sous nos pieds. Tapis au fond d’un trou, nous cherchons à comprendre où se trouvent les lignes. Enfin, un agent de liaison arrive ; il a pu vaguement se reconnaître. Alors sous des rafales de balles, nous partons. Les obus tombent de plus en plus nombreux. […] Tout à coup au milieu des éclairs, l’horizon noir s’embrase. […] Et les obus arrivent denses et serrés. En l’air les fusants éclatent à quelques mètres de hauteur dans une gerbe mortelle de feu d’artifice. À nos pieds, les percutants trouvent la terre et la transforment en volcan. […]

Sous cette avalanche de fer et de feu, sur cette cote infernale, il est matériellement impossible d’organiser un service médical. Et, cependant, un brancard approche, deux camarades ont le froid courage de passer dans la fournaise, sans se cacher en bravant les salves qui les entourent. Tel un bateau qui saute sur la lame, ils passent de trous d’obus en trous d’obus, disparaissent avec leur blessé, puis émergent à nouveau pour venir vers nous. Maintenant, ils sont là. Quels braves gens ! ». (Jacques Péricard)

Dans la nuit du 4 au 5 mai les deux régiments sont relevés. Le 161e embarque à Blercourt pour aller au repos à Haironville ; le 150e est transporté en chemin de fer au sud-est de Bar-le-Duc pour se reformer dans les cantonnements de Saudrupt.

Sur les deux rives de la Meuse, la poussée allemande est très forte ; la situation devient critique sur la cote 304 où les Français résistent avec acharnement jusqu’au 8 mai où la crête est prise. Sur la rive droite, les assauts sont repoussés. Le fort de Vaux et ses environs reçoivent 8 000 obus par jour. Cependant, chez l’ennemi, la situation n’est pas brillante ; l’artillerie française réplique et sème le chaos dans les tranchées adverses : « Il faut bien réparer la nuit ce que le Franzmann pilonne dans la journée » écrit le soldat Walter Pechtoldt. Dans le fort de Douaumont tenu par les Allemands, une explosion accidentelle tue 650 hommes et fait 1 800 blessés.

Le général Pétain manifeste une certaine inquiétude pour Verdun et demande à Joffre d’avancer la date de l’offensive de la Somme. Le généralissime britannique Haig, estimant ne pas pouvoir être prêt, demande d’en reporter la date.

Le 7 mai, les Allemands tirent 13 000 obus toxiques dans le secteur de Tavannes :

« Dans la nuit, sous les masques qui nous congestionnaient, presque aveugles, derrière les lunettes de mica que la sueur embuait, ce fut un martyre. Nous n’oublierons jamais nos camarades atteints par les gaz nocifs, se tordant de douleur en s’arrachant la poitrine, une mousse sanguinolente sortant de la bouche, tandis que le bombardement s’intensifiait, rendant fous plusieurs d’entre nous qui étaient à bout de résistance. » (Léon Roger, 39e RI, 1916)

La noria des divisions continue avec la montée au front de « troupes fraiches » pour remplacer les régiments épuisés et souvent décimés. Depuis le début de la bataille, ce sont près de 2 600 trains qui ont acheminé 200 000 hommes. On dénombre jusqu’à 40 trains par jour. La fin du transport s’effectue par camions et par le chemin de fer d’intérêt local à voie métrique, le Meusien. Au retour, celui-ci transporte des blessés évacués vers les hôpitaux de l’arrière, soit 84 888 entre février et juin 1916. (Aurélien Prévot)

Le capitaine Charles Delvert du 101e RI écrit le 10 mai :

« Nous partirons sans doute demain, pour Verdun. Ce soir, chez X…, - qui avait convoqué Lévy, un de nos musiciens, - séance de musique : « La Tosca », « la Vie de Bohème », « La Ballade du roi d’Ys », La Valse joyeuse et même l’andante de la 5e symphonie. Nous avons chanté jusqu’à onze heures. C’est ainsi qu’il faut se préparer à la bataille. Les hommes du 90e qui descendent du Mort-Homme ou de 304 nous disent, cependant, que la lutte est terrible. Ils auraient perdu 50% de l’effectif, et trois colonels tués sur quatre. (Soit 3 commandants de régiments sur 4 qui composent une division.). »

Le 13 mai lors d’une réunion d’état-major à Souilly, sur la route entre Verdun et Bar-le-Duc, le général Pétain s’exprime :

« Sur les cinquante-deux divisions passées sur le front de Verdun, la 40e DI [dont font partie le 150e et le 161e RI] est celle qui m’a donné les plus grandes satisfactions ; elle a fait preuve d’un mordant dans l’attaque et d’une ténacité dans la défense absolument remarquables ; faites-moi toutes les propositions de citations que vous jugerez utiles ; je n’ai rien à refuser à la 40e DI. Je la renvoie au Mort-Homme, n’ayant rien de meilleur à mettre à cet endroit. »

Le 16 mai, le général Falkenhayn se rend à Stenay au QG de la 5e armée allemande : la victoire, affirme-t-il, est à portée de main du fait de l’épuisement de l’armée française.

Au repos jusqu’au 22 mai, le 161e et le 150e RI repartent vers le front. Avant de monter en secteur, les régiments reçoivent une citation collective en l’honneur de la 40e division. Le général commandant la 2e Armée cite à l’ordre de l’armée la 40e division :

« La 40e division d’infanterie, sous la vigoureuse impulsion de son chef le général Leconte, […] a, du 16 mars au 6 avril 1916 organisé avec méthode et défendu avec acharnement un terrain particulièrement visé par l’ennemi dont toutes les attaques ont été brisées. Du 13 avril au 4 mai, prenant tour à tour l’initiative des attaques, malgré les bombardements d’une extrême violence et les retours furieux des Allemands, la division a progressivement conquis plus de 1 500 mètres de tranchées et infligé de lourdes pertes à l’ennemi.

Elle a ainsi attaché d’une manière impérissable, les noms du Mort-Homme et de Cumières aux drapeaux du 150e, 154e, 155e, 161e régiments d’infanterie qui avaient bien mérité de la Patrie par leur belle défense de l’Argonne et de leur vigoureuse offensive en Champagne. » Signé Nivelle.

Les deux régiments se retrouvent dans l’enfer du Mort-Homme ; les Allemands multiplient les attaques en une ruée puissante et enfoncent une partie du front : l’ennemi est maître du sommet mais les troupes françaises s’accrochent aux pentes sud du massif. Pour le Kronprinz qui observe l’offensive à la lunette depuis le bois des Forges, le succès est incontestable : la grande victoire qu’il attendait depuis le mois d’août 1914 est peut-être à sa portée. (Jean Pierre Turbergue)

Le jeune médecin Louis Maufrais du 94e RI, déjà rencontré en Argonne, raconte le pilonnage de son poste de secours du Mort-Homme :

« Il y a de quoi devenir fou. Nous avons les nerfs cassés comme des pantins. Cela fait six heures consécutives que nous sommes soumis aux chocs, aux gaz de combat et aux vibrations continues. Nous avons tourné tous de l’œil. Le sommet du Mort-Homme qui n’a pas un kilomètre de large, je l’apprendrai par la suite, a reçu trois projectiles par seconde pendant au moins une heure et demie. Le plus extraordinaire, c’est qu’il s’est trouvé des mitrailleurs français pour barrer la route aux Allemands, surtout arrêtés, il faut bien le dire, par l’artillerie française. […] »

Après le déluge de feu, médecin et brancardiers du poste de secours reprennent conscience et sortent de leurs tranchées :

« Alors nous avançons. Nous trouvons des gars qui cherchent on ne sait quoi, l’air hagard. Il y en a qui titubent. Un peu plus loin, qu’est-ce que je vois ? Des Allemands. […] Ce n’est pas possible les Allemands n’ont pas d’armes. Aucun d’eux n’est équipé, pas plus les Allemands que les Français. Les hommes se croisent, ils ne se parlent pas. Tous ils sont brisés. Plus bons à rien. Dégoûtés de tout. De la guerre en particulier. Les Allemands comme les Français, ils sont à chercher quelque chose, des blessés, des morts, ou rien. […] »

Dans un autre passage, Louis Maufrais évoque l’arrivée des blessés à son poste de secours :

« On commence à voir arriver, courant ou rampant, des quantités de blessés légers qui geignent et qui crient. On ne sait pas où les mettre. Ils sont furieux de ne pas être abrités. Je leur conseille de descendre s’ils peuvent marcher. Quant aux autres, ils restent avec nous. Peu après arrivent les blessés très graves.

En moins d’une demi-heure, nous en avons une dizaine autour de nous. J’ai un pauvre gars avec une fracture du crâne et perte de substance : dans le coma. Un autre a un bras arraché, resté dans la capote. Il est moribond. Le troisième est lui aussi mourant. On ne le fait même pas entrer dans l’abri. Dix minutes après, il a passé. On ne sait plus où les mettre, ces malheureux. Nos trois abris sont rapidement remplis et la pente est très raide. Il faut caler les corps avec des pierres pour qu’ils ne roulent pas. Et tout cela au milieu de la poussière et de la fumée. On ne s’entend pas. Nous courrons de l’un à l’autre, courbés en deux, presque au ras du sol. […] Nous n’avons rien pris depuis le matin, mais nous n’avons pas très faim. Nous buvons surtout car nous avons la gorge en feu, et les yeux qui nous brûlent à cause de la fumée, de la poussière et des gaz de déflagration. Malheureusement, nous n’avons presque plus d’eau. Nous en avons donné beaucoup aux blessés […]

J’aperçois deux hommes dont un officier de mon bataillon : Mais qu’est-ce que vous faîtes là ? Me demande-t-il. Nous sommes tous relevés. Je suis juste venu avec un camarade du 150e, qui nous relève, pour lui montrer les positions. […] Il commence à faire nuit lorsque nous faisons nos préparatifs pour descendre du Mort-Homme. » (Louis Maufrais, 1916)

Alors que les combats du Mort-Homme continuent, la cote 304 est sous le feu incessant de l’artillerie allemande et des assauts des fantassins ennemis. Après avoir été au repos début mai dans la région de Vitry-le-François, le 173e RI d’André Farret est envoyé à la cote 304. Le 19 mai, dans la nuit, par une chaleur étouffante, le régiment traverse les ruines du village d’Esnes-en-Argonne ravagé, puis monte en ligne.

Sur cette position convoitée par les Allemands et bombardée sans répit, point de tranchées, point de boyaux ; des trous d’obus jointifs sans cesse bouchés, puis recouverts par de nouveaux projectiles. Ravitaillement très difficile, rendu même impossible certains jours par une chaleur étouffante ; pas d’eau. C’est là que jusqu’à la fin août 1916, le régiment, par périodes de huit à dix jours s’opposera, par une héroïque résistance à la percée boche dans la direction d’Esnes. (Historique du 173e RI)

Le 21 mai, à 20h30, les Allemands équipés de lance-flammes attaquent la cote 304. Les mitrailleuses du 173e visent les réservoirs d’essence des lance-flammes qui en explosant transforment les servants allemands en torches vivantes. Ces armes suicidaires seront de moins en moins utilisées.

Le 26 mai, le régiment est soumis à une nouvelle offensive sous un bombardement continu ; les hommes restent trois jours sans aucun ravitaillement. De toutes parts, s’élèvent les gémissements des blessés que les brancardiers trop peu nombreux n’arrivent pas à enlever.

Le 29 mai, après une préparation d’artillerie qui, jour et nuit, dure depuis le 25, les Allemands récidivent. Au déclenchement de l’assaut ennemi, les officiers et les hommes montent sur les lèvres des entonnoirs et avec un adjudant qui brandit un drapeau tricolore, reçoivent les Allemands à la grenade, au chant de « La Marseillaise » et au cri : « Les Boches, on les aura ». L’ennemi surpris hésite un instant puis, pris sous nos feux de mitrailleuses et un barrage de grenades, reflue en désordre dans ses tranchées d’où il ne sortira plus. Les bataillons sont alors soumis à un bombardement d’une violence inouïe. (Historique du 173e RI)

Le 30 mai, Dominique Pinelli, caporal au 2e bataillon du 173e RI rédige à la hâte une lettre à sa sœur :

« Ma chère sœur, […] Les derniers 48 heures ont été très difficiles. Nous occupons maintenant la cote 304, que nous avons reprise aux Allemands après de violents combats au corps à corps. […] Nous sommes installés dans des tranchées qui sont très étroites et encombrées de débris. Ici aucune trace d’arbres, ce ne sont que trous d’obus et fils de fer à perte de vue. Le ravitaillement se fait difficilement, la nourriture manque. Qu’est-ce que je donnerais pour avoir du fromage et du saucisson de chez nous. » (François Petreto, Jean Claude Fieschi)

Batteries allemandes concentrant ses tirs sur la cote 304, mai 1916, verdunmonsite.com

À la suite de ces durs combats, le régiment est mis au repos jusqu’au 11 juin, relevé par le 4e Zouaves :

« Dans la nuit noire à la lueur des coups de tonnerre, baissant la tête sous les rafales, courant devant les obus, trébuchant dans les trous, les zouaves sont arrivés en première ligne. Les tranchées et les boyaux ont disparu sous l’incessant marmitage. Tout tremble, tout saute, toute croule. Et cependant des hommes sont debout dans cet enfer. » (Historique du 4e Régiment de Zouaves)

Les Zouaves sont des unités françaises de l’Armée d’Afrique, créées en 1830 lors de la conquête de l’Algérie. Le terme zouave vient de zwawa, transcription arabe de la Confédération des tribus kabyles Igawawen (au singulier Agawaw ou Azwaw). Les Arabes de cette région de la grande Kabylie, fournissaient des janissaires aux Ottomans sous la régence d’Alger. Les régiments de zouaves s’illustreront lors des campagnes du Second Empire et de la guerre franco-prussienne de 1870. Pendant la guerre 14-18, les cinq régiments (Algérie et Maroc) sont de toutes les batailles. Avec les tirailleurs nord-africains ils seront parmi les régiments les plus décorés. Le Zouave du pont de l’Alma (1856) n’est pas qu’un indicateur de crue ; il rappelle le souvenir de la participation héroïque des zouaves à la bataille de l’Alma en Crimée remportée en 1854 par les Britanniques, les Français, les Turcs Ottomans et un corps expéditionnaire piémontais contre les Russes.

Affecté au secteur de la rive gauche (Mort-Homme - cote 304), Émile Vigaud brancardier au 33e RI décrit l’arrivée des blessés et des agonisants au château d’Esnes, situé en contrebas de la cote 304 et transformé en poste de secours divisionnaire :

« Dans la cour d’honneur de l’ancien château, s’allongent deux files de brancards : la file des blessés que les brancardiers ont, toute la nuit, arrachés au péril de leur vie à l’enfer du champ de bataille, attendent pour être soignés, chacun à leur tour qu’une place soit libre en bas, dans une sape étroite, profonde, éclairée à l’acétylène. Deux [chirurgiens] majors opèrent en blouse blanche auprès desquels se tient un aumônier avec son crucifix. La file des blessés dont l’état a été jugé désespéré et qui vont agoniser là, puis mourir dans la nuit, sans même un abri contre la mitraille.

De la cour s’élèvent, lamentables, les cris de souffrance et de peur qui redoublent quand les obus tombent tout près, quand les éclats ricochent sur les murs du château. Les blessés épouvantés cherchent en vain à remuer leur pauvre corps meurtri pour fuir et se mettre à l’abri. Des mains se tendent vers nous, s’agrippent à nos capotes, nous montrent des plaies terribles d’où le sang gicle. Quelques-uns sanglotent comme des enfants. Plusieurs ont des regards de déments. Certains implorent. D’autres menacent. Tous veulent vivre, vivre ! » (Émile Vigaud, mai 1916).

Les combats sur la rive droite continuent sans relâche. Les assauts allemands sont repoussés. Depuis plusieurs semaines, le fort de Vaux subit de violents bombardements. Le chef de bataillon Raynal du 96e RI prend le commandement du fort.

Dans le « Ravin de la Dame » proche de Thiaumont, le médecin aspirant Eugène Laby, déjà évoqué, témoigne :

« Nous avons un PS [poste de secours] non blindé : c’est un trou recouvert de planches. Un [obus de] 77 y entrerait ici comme chez lui. Nos tranchées sont à 30 mètres des Boches, sans aucune défense accessoire : pas un fil de fer. Un obus arrive qui, à lui seul, tue huit poilus et en blesse quatre. Ça barde salement. À 22 heures, alerte ; feux de barrages intenses. Il en tombe tout autour de nous : le terrain est labouré comme une écumoire. Artillerie toute la nuit. […] Les blessés s’accumulent, tellement l’évacuation est dure le long des pentes et au milieu des feux de barrages.

L’un de mes brancardiers, Sandrin, est mis en miettes : on ne retrouve qu’une boue rouge : il rentrait de permission, le pauvre gosse ! Un autre, un coiffeur, est ramené dans une toile de tente ; je n’oublierai jamais ses hurlements de douleurs et son masque de damné. Il y a une trentaine de blessés devant mon PS, tous couchés : ceux qui peuvent se traîner sont partis seuls. Les blessés légers servent de brancardiers dont le dévouement sans bornes ne peut compenser l’insuffisance numérique. Les prisonniers boches et même les blessés portent aussi des brancards. » (Lucien Laby, mai 1916)

Facilement identifiables grâce à leur brassard blanc à croix rouge, les brancardiers progressent debout et souvent à découvert. Ils sont visibles de loin et très vulnérables deviennent des cibles pour la mitraille : « Mes brancardiers sont pris dans le feu, avec leurs blessés. » (Lucien Laby). Dans un rapport, le médecin général Mignon a dénombré les pertes survenues au cours des cinq premiers mois de la bataille de Verdun : 33 médecins et deux pharmaciens tués, 86 blessés. Cent onze brancardiers et infirmiers tués, 391 blessés. Les membres du Service de santé ont parfois payé leur dévouement du sacrifice de leur vie.

À la suite d’une préparation d’artillerie de cinq jours, le général Mangin lance le 21 mai l’offensive pour la reprise du fort de Douaumont. Les combats sont acharnés jusque dans le fort mais il ne pourra pas être repris.

Un jeune pupille de l’Assistance Publique prononce ces quelques mots à son lieutenant du 36e RI, quelques secondes avant d’être tué :

« Écrivez à Monsieur Mesureur que G…est mort à Verdun, qu’il est perdu dans un grand champ de bataille comme un jour il fut trouvé dans la rue.»

Ces paroles seront retranscrites par le lieutenant Voisin et adressées au directeur de l’Assistance Publique. « G » est Mort pour la France le 22 mai devant Douaumont. [Michel de Maule, 2014]

Fin mai, c’est l’échec. Mangin dans son compte rendu de l’attaque du plateau écrit en particulier : « Les troupes amenées en renfort n’étaient pas préparées à la tâche ardue qui leur incombait ». Cependant, cette action a permis aux troupes françaises de prendre conscience de leur vitalité et a donc contribué à remonter le moral de la troupe sérieusement ébranlé par trois mois de combats d’une dureté extrême. (Jean Pierre Turbergue). Du côté allemand, l’attaque sur Douaumont a dérangé leurs projets en engageant des forces qu’ils réservaient pour une grande offensive. Cependant les Allemands sont plus déterminés que jamais et Nivelle sait qu’il doit s’attendre à des attaques plus terribles que jamais.

Le général Robert Nivelle adresse à la IIe Armée l’Ordre général n°192 :

« La mission de la IIe Armée, remplie par elle depuis trois mois sans défaillance n’a pas varié : Tenir à tout prix, coûte que coûte. Il importe au plus haut point de s’enterrer en s’incrustant au sol, de n’abandonner aucune parcelle de terrain sans l’avoir disputée par une résistance acharnée, et de reprendre sans délais, par une contre-attaque immédiate, tout élément de tranchées qui aurait été momentanément perdu. […] »

Joffre admet qu’au 15 mai, les pertes s’élèvent à 150 000 hommes, non compris les malades. Les pertes allemandes seraient nettement supérieures (350 000). Ces derniers chiffres sont à prendre avec une extrême réserve.

Jean Broquisse est dans un secteur calme au nord de Beauvais. Sa famille s’inquiète d’un éventuel déplacement. Actuellement son régiment est employé à renforcer les lignes du front :

« Les travaux de tranchées que nous faisons sont assez importants. […] Si nous devons les achever, nous en avons certainement pour un certain temps encore. Je sais qu’il y a passablement de classe 16 [âgés de 20 ans] au front, mais tous sont partis en renforts, tandis que nous formons une division constituée. » Dans une autre lettre, il écrit : « Cet après-midi, grande conférence par un major de Paris sur les gaz asphyxiants. Muni d’un masque dernier modèle, nous avons même pénétré dans une chambre contenant ces fameux gaz. Nous avons tous survécu… » (5 mai 1916)

Nous avons déjà évoqué le risque de la guerre chimique depuis la première attaque allemande avec le chlore sur le saillant d’Ypres le 22 avril 1915. Depuis, les gaz sont de plus en plus toxiques. En 1916, le phosgène est utilisé par l’ensemble des belligérants. Il provoque une détresse respiratoire avec un œdème pulmonaire causant la mort par asphyxie : « Le malade meurt comme un noyé » (Paul Voivenel).

La parade contre les attaques chimiques a évolué durant le conflit. Au printemps 1915, les premières mesures individuelles sont dérisoires, avec des bâillons imprégnés d’eau voire d’urine. Les protections se perfectionnent ensuite avec les tampons d’hyposulfite, les lunettes et les cagoules imbibées de thiosulfate. Dès 1916, le masque M2, d’une seule pièce, à visière transparente, est adopté. Jean Broquisse évoque ce masque. Un ensemble complet de masques contre les gaz toxiques est présenté au musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce. Nous reviendrons sur les attaques au gaz, angoisse terrifiante du combattant.

Jean Broquisse apprend que son cousin Henry est à Verdun. Sa sœur Germaine lui écrit : « Je vais écrire au brave cousin Henry. Il est à Vaux. Son pauvre père se fait un tourment terrible et il ne veut pas le montrer à cousine Madeleine qui le croit à l’arrière. Jusqu’à présent, ses lettres arrivent très régulières. »

Le 27 mai, Henry Rideau, 144e RI, écrit à ses cousines : « Reçu vos deux aimables cartes. Oui, nous sortons de la « fournaise ». Je m’en suis tiré une fois de plus. Décidément, j’ai le cuir trop dur pour les balles et les obus. Je crois que nous n’y reviendrons pas et allons occuper un autre secteur. Je n‘en suis pas fâché. »

La bataille de Verdun a des conséquences sur les défenses côtières des bases navales de la Méditerranée. Le ministère de la Guerre réclame « la cession du plus grand nombre possible de pièces de gros calibre et d’une certaine quantité de projecteurs. Sur le littoral algéro-tunisien, cela se traduit par d’importantes réductions. À Bizerte, c’est le retrait de 18 canons de 240 mm sur 47 pièces et de 12 canons de 95 mm de défense côtière sur 28 ». Rappelons que le canon de campagne français tire des obus de 75 mm. (F. Saffroy)

En dépit des promesses allemandes d’arrêter la guerre sous-marine, les U-boote font le tour du bassin occidental. Ils croisent successivement devant Toulon et Marseille, puis le long des côtes de l’Algérie et aux abords de Bizerte, lançant des attaques de navires en rade, au mouillage et même dans les ports. Les défenses côtières et la flottille de torpilleurs dont le torpilleur 330 de Pierre Farret sont en alerte maximale. Les torpilleurs effectuent de nombreuses sorties à la poursuite des sous-marins.

Les cargos armés, dont ceux de la Société générale des transports maritimes (SGTM) sont la cible des sous-marins. Le cargo charbonnier Mira, muni d’un canon de 47 mm, vient de quitter Bizerte et fait route vers Corfou, sous les ordres du capitaine Castaldi, avec un équipage de 32 hommes. Il transporte 3 450 tonnes de charbon. Au large de la Sicile, il est attaqué au canon par l’U-34 et riposte pendant 1h30, épuisant la totalité de ses munitions sans atteindre le submersible. Le sous-marin devra tirer 120 coups de canon avant d’achever le Mira avec une torpille. L’équipage est fait prisonnier, le capitaine Castaldi est menacé d’être fusillé comme pirate pour avoir résisté par les armes. Il sera envoyé dans un camp de prisonniers en Autriche. Castaldi sera fait Chevalier de la Légion d’honneur et le Mira sera cité à l’ordre de l’Armée navale. Le cargo Languedoc subit le même sort, tandis que le Mont Cervin ripostera avec succès, dissuadant l’U-boot de poursuivre l’attaque. (Marc Saibène)

L’ensemble de ces navires marchands réquisitionnés forme la flotte auxiliaire destinée à compléter les moyens de la Marine. Ceux-ci sont armés et sont rattachés aux escadres : croiseurs auxiliaires, transporteurs de troupes, transporteurs auxiliaires, ravitailleurs en munitions, charbonniers et navires hôpitaux .D’autres unités de moindre importance dépendent des Directions de ports (remorqueurs…) et de la défense côtière (dragueurs de mines…). Cette flotte auxiliaire comprendra plus de 150 unités importantes, plus de 50 remorqueurs et 200 chalutiers. (Marc Saibène)

Tout au long du mois de mai 1916, les Serbes « guéris », bien nourris et équipés à neuf continuent leur entrainement au camp du Nador. Il en va de même à Corfou qui dispose de structures sanitaires importantes. La menace de propagation des maladies épidémiques comme le typhus pour les marins et les civils reste une préoccupation majeure du commandement. Le rapport du médecin inspecteur général Grall en rend compte :

« Pour l’Afrique du Nord, où le typhus exanthématique, la fièvre récurrente, et parfois la peste font des victimes presque chaque année, les villes importantes du littoral : Bizerte, Bône, Alger, Oran, se trouveraient bien d’avoir des locaux de passage pour indigènes et pour Européens, militaires ou civils, venant de régions suspectes. […] Il y aurait un avantage sanitaire évident à ne pas mélanger les marins ou les soldats de provenance étrangère à la Place dans les dépôts et les casernes.» (Barthélemy et Brunet, 1919)

En Mer du Nord, du 31 mai au 1er juin, la bataille du Jutland oppose la Royal Navy et la Kaiserliche Marine. Cette bataille navale, la plus importante de toute la guerre, reste indécise ; la suprématie de la flotte anglaise a été cependant mise à mal et la flotte de haute mer allemande a regagné ses bases, à l’abri des champs de mines allemands. Elle n’en ressortira plus de toute la guerre, hormis quelques brèves sorties obligeant la marine britannique à maintenir de nombreuses unités en mer du Nord. Le bilan est lourd : Les Allemands ont perdu 2 414 marins et 11 bâtiments ; les Britanniques comptabilisent 7 220 morts et 23 unités coulées. Désormais, l’Allemagne va désormais consacrer ses principaux efforts à la guerre sous-marine.

Avec le mois de mai qui se termine, l’issue de la bataille de Verdun est très incertaine ; Joffre accélère le programme d’équipement d’artillerie lourde mobile à tir rapide. Les usines ont toujours besoin de plus de bras, afin de permettre l’envoi au front des hommes travaillant dans les usines, aussi le ministre de la guerre adresse une directive :

« Je suis persuadé que chacun se rendra compte de l’intérêt majeur que représente pour le pays l’emploi dans la mesure la plus large possible de la main-d’œuvre féminine, étant entendu qu’elle devra avoir pour conséquence une réduction corrélative d’un nombre égal de militaires. »

Les besoins en soldats sont considérables aussi l’État-major presse le gouvernement pour « sortir » des usines le maximum d’ouvriers mobilisés pour les envoyer au front.

Sources

Philippe Faverjon, 1914-1918 : Journal des français dans la Grande Guerre, Acropole, 2013

Georges Pagé, L’aviation française, 1914-1918, Grancher, 2011

Jacques Péricard, Verdun 1914-1918, La Librairie de France, 1933

Aurélien Prévot, Les Chemins de fer français dans la Première Guerre mondiale. Une contribution décisive à la victoire, Auray, LR Presse, 2014

Lucien Laby, Les carnets de l’aspirant Laby, médecin dans les tranchées (28 juillet 1914-14 juillet 1919), Bayard Éditions, 2001.

François Petreto et Jean-Claude Fieschi, Le Mémorial des Poilus corses, Albiana – Decitre, 2013.

Jean-Pierre Turbergue, Les 300 jours de Verdun, Service historique de la Défense, Éditions Italiques, 2015.

François Olier et Jean-Luc Quénec’Hdu, Hôpitaux militaires dans la Guerre 1914-1918, Ysec, 2016.

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 13 - Août 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 15 - Octobre 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 19 - Février 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres