Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 30 - Janvier 1917

Olivier Farret – 02-10-2017

1917 sera une année terrible, une des pires de la guerre qui s’éternise.

Année trouble (Raymond Poincaré),

Année décisive (Jean-Jacques Becker),

Année du doute, de la fatigue des peuples écrira Pierre Renouvin lui-même grièvement blessé à la bataille du Chemin des Dames.

1er janvier, le général Robert Nivelle adresse ses vœux aux soldats :

« Soldats de la République,

A Verdun, vous avez brisé le choc le plus puissant que l’Allemagne ait fait contre aucun de ses adversaires.

Sur la Somme vous avez fait preuve d’une supériorité tactique qui ira toujours en s’affirmant.

C’est sous ces brillants auspices que s’ouvre l’année 1917.

Vous en ferez une année de Victoire. »

Et pourtant, en ce début de 1917, rien de permet d’envisager une conclusion rapide et favorable du conflit qui dévore les ressources humaines et économiques des belligérants. Les armées sont épuisées, les conditions de vie des soldats misérables, les opinions publiques impatientes. Les stratèges sont dans une véritable impasse militaire.

L’hiver 1917 est terrible, le thermomètre affiche souvent – 20°c.

« L’hiver, le troisième de la guerre était très dur et il se prolongeait. La pluie et les inondations de l’Aisne rendaient les tranchées fangeuses avec des bourbiers, des cloaques où l’on s’enlisait. Au repos dans les granges ou des maisons délabrées, on grelottait, on dormait mal, on se morfondait. Les denrées étaient rares… Trop de misères déprimaient les corps et trop de déceptions alourdissaient les cœurs. » (R.G. Nobécourt, 1965)

A l’arrière les Français sont épuisés : le poids des deuils et des souffrances, les difficultés économiques et sociales, l’inflation entraînent une contestation grandissante : grèves dans les industries d’armement comme chez les alliés et les Allemands sans parler de la Russie au bord de l’implosion.

À Washington, Woodrow Wilson, réélu pour un second mandat, prend ses fonctions. « Nous ne sommes pas en guerre, grâce à moi. » était son slogan de campagne. Il continue de plaider pour une « paix sans victoire » en Europe. Quelques jours plus tard, il réitère dans une conversation privée avec son conseiller, le colonel House : « Il n’y aura pas de guerre et ce serait un crime contre la civilisation que d’y rentrer. »

En France, un décret paraît au Journal officiel, organisant le nouveau ministère de l’Armement, afin d’assurer « la coordination des services publics et des forces privées en vue de fournir tout le matériel et les munitions nécessaires à la Défense nationale. »

Par ailleurs, les aides à la modernisation de l’agriculture sont rationnalisées et budgétisées avec achats de tracteurs, d’engrais… Par circulaire du ministère de l’Armement, les grandes entreprises comptant un pourcentage élevé de jeunes femmes dans leur personnel doivent organiser des « chambres d’allaitement » et des « crèches au biberon ».

À Saint-Pétersbourg, le corps de Grigori Raspoutine est retrouvé dans les eaux gelées de la Neva. Son assassinat date du 30 décembre 1916. Empoisonné, assommé à de nombreuses reprises, son corps est transpercé de trois balles tirées par le prince Félix Ioussoupov.

Le 9 janvier, lors d’un conseil de guerre, au grand quartier général de Paul von Hindenburg, Guillaume II ordonne la reprise de la guerre sous-marine à outrance à partir du 1er février. Confrontée au blocus naval qui étrangle son économie, à son infériorité en hommes et en matériel, l’Allemagne, forte de plus de 150 sous-marins choisit la guerre totale avec l’anéantissement programmé des navires de commerce qui transitent entre les États-Unis et la Grande Bretagne, ainsi qu’en Méditerranée, pour affaiblir l’économie des alliés et contraindre l’Angleterre à la paix dans les six mois.

Après avoir revu Yvonne et leurs trois enfants, Maurice, Geneviève et Jacques qui n’a pas trois mois, Paul Farret a rejoint le 150e RI, à la tête du 3e bataillon. Le régiment commandé par le lieutenant-colonel Pierre Rollet prend position dans la région de Sainte-Menehould, et tient le secteur de Ville-sur-Tourbe. La situation est calme ; la pluie tombe inlassablement ; les tranchées et les boyaux sont dans un état lamentable, l’eau envahit les sapes qui servent d’abris aux unités, cependant les défenses accessoires sont sérieuses. Cette période de secteur, qui prend fin le 23 janvier 1917, est caractérisée par une lutte ininterrompue pour débarrasser les voies de communication et les tranchées de première ligne de l’eau et de la boue omniprésentes. L’ennemi se manifeste par quelques fusillades et tirs de harcèlement, et bombarde les positions et le village de Ville-sur-Tourbe. Relevé par le 161e, le 150e remonte dans le secteur de Massiges où trois régiments sont en ligne. Les relèves se succèdent sans incident et le 31 janvier le 150e quitte le secteur pour Vitry-le-François.

Suite à la demande du Lt-colonel Rollet, commandant le 150e RI, le général Bernard, commandant la 40e DI, propose au général commandant le 32e CA l’appellation Bagatelle pour le 150e RI en mémoire des violents combats du saillant de Bagatelle, en forêt d’Argonne au printemps 1915 :

« Au nom de tous nos camarades qui dorment dans les cimetières de La Harazée, au nom des rares survivants de l’ancien 150, en souvenir des sacrifices si glorieusement offerts à la Patrie […]. Je rappelle les pertes éprouvées par le régiment du 12 janvier au 7 mai 1915 : 42 officiers dont 11 tués, 26 blessés et 5 disparus ; 212 sous-officiers dont 39 tués, 165 blessés et 5 disparus ; 2 949 soldats dont 397 tués, 2 227 blessés et 325 disparus. À ajouter à ces chiffres 1 198 évacués dont plus de 1 000 pour gelures des pieds. Ainsi le régiment portera inscrit sur la soie de son drapeau : « Bagatelle », « Nul plus que le 150e n’est digne de le porter. » Lt-colonel Rollet.

À la suite des combats de la cote du Poivre, le 173e RI d’André Farret est au repos dans la région d’Érize-Saint-Dizier (Meuse). Dans le cadre des mesures générales destinées à unifier la composition de tous les régiments à trois bataillons, 250 hommes du 4e bataillon passent au 55e RI d’Aix, les autres sont répartis dans les trois bataillons restants.

Le 16 janvier, le régiment est de nouveau transporté à Verdun où il restera jusqu’en août 1917. Il occupe le secteur de la ferme des Chambrettes près de Douaumont. Sous un froid polaire, il tient ses positions, confronté aux tirs d’artillerie lourde et aux attaques sporadiques aux gaz qui causent quelques pertes en hommes. L’hiver est sibérien, la température descend à moins 26 degrés.

« Son tour de garde venu, un soldat secoue l’homme qu’il vient relever. En vain, la mort par le froid l’a statufié. Pour ceux qui ont pu rester éveillés en luttant toute la nuit contre l’engourdissement, le salut passera peut-être par l’amputation d’un membre gelé, gangrené. Parfois tout proche, les guetteurs échangent des regards ternes et fiévreux aux paupières bouffies sur des yeux rougis. Confondus dans le même malheur, sous la pluie qui, sans les différencier, gomme la couleur des tuniques, ils grelottent. » (Antoine-Toussaint Antona).

À partir du 20 janvier, une vague de froid exceptionnelle s’installe sur la France, qui va culminer début février. Paris commence l’année en blanc. Sur la place de la Concorde ou au jardin du Luxembourg, la couche de neige est épaisse et surtout, elle reste. Le thermomètre affiche -15°. Pas le moindre dégel pendant plus de trois semaines, des stalactites s’installent devant les devantures. Les chevaux s’effondrent face à la rigueur du froid.

La glace épaissit rapidement au lac du Bois de Boulogne. Le canal Saint-Martin est pris dans les glaces et les mariniers doivent dégager leurs péniches à grands coups de maillets pour briser la couche de glace. La Seine et la Marne sont gelées. À Rouen, les bateaux vapeurs sont bloqués, pris dans les glaces. Le ravitaillement de la capitale est stoppé. Les températures minimales sont de -23° à Commercy, -20° à Grenoble, -18° à Lyon, -17° à Chalon sur Saône, Troyes et Clermont-Ferrand, -12° à Dunkerque.

Paris, au même titre que Londres, connaît de grandes difficultés d’approvisionnement en particulier en charbon. Les files d’attente pour acheter du charbon s’allongent et les prix d’envolent. Comme le charbon se fait rare, les prix du bois de chauffage flambent dans les grandes villes. Il se débite au kilo, après avoir été scié et pesé. (Guillaume Séchet pour meteo-paris.com)

Dans les tranchées, les conditions de vie des poilus sont très dures. Contrairement à l’armée allemande, l’armée française est très nettement sous-équipée pour résister au froid. Les régiments ont droit à quelques peaux de bête.

« Depuis longtemps, on ne vit hiver aussi froid ; fréquemment le thermomètre descend au-dessous de 20°. Les routes sont couvertes d’une neige tassée, sur laquelle on patine plutôt qu’on ne marche. L’effort que doit fournir le vieux « pépère » qui abat ses 25 kilomètres par jour, sur le miroir glacé des chemins, monte à genoux des côtes où reculent les 40 chevaux de l’état-major le plus allant et opère souvent des descentes sur son derrière est énorme. Le soir, au cantonnement, dans les granges, vides de paille, n’offrant pour tout lit que la terre battue, paraissent bien glaciales. Au 54e, pas de malades, pas de traînards ; pourtant l’on a défendu foulards et passe montagnes, seuls les gants, vestiges d’une civilisation qui chaque jour disparaît, restent tolérés… »

Extrait de l’Historique du 54e RIT qui a fait le trajet à pieds d’Arcy-sur-Aube, le 20 janvier, en passant par les marais de Saint-Gond, près de Reims, le 28 janvier, pour rejoindre Hermonville et Trigny près de Cormicy et Berry-au-Bac, entre Reims et Laon.

Poilu avec masque à gaz et chasuble en peau de mouton. Gallica bnf.fr

Le 319e RI de Jean Broquisse, stationné près de Ribécourt, dans l’Oise, est relevé et part au repos au sud-ouest de Compiègne. Dans sa correspondance familiale, il s’inquiète du sort de ses cousins :

« Je n’ai pas à me plaindre mais ce pauvre Henry dans les tranchées de la Somme doit passer des heures peu roses. Espérons que c’est le dernier hiver que nous passons dans ces conditions. Élie est actuellement un heureux permissionnaire à Paris ; il a pu rencontrer oncle Paul [grièvement blessé en 1915] … »

Le 11 janvier, Jean Broquisse quitte le Dépôt divisionnaire pour rejoindre la 23e compagnie du 6e bataillon. Les exercices se multiplient dans le cadre d’une importante manœuvre de la 53e division. Dans une lettre datée du 24 janvier, il s’interroge sur la portée du discours du président Wilson :

« Que dit-on du discours de Wilson ? Certainement, il doit faire beaucoup jaser à Paris. Ici, on ne sait rien. On cause à tort et à travers mais beaucoup de poilus espèrent. Moi, je ne sais que penser mais j’avoue que toutes ces offres de paix me laissent rêveur. »

En effet, le 22 janvier, devant le Sénat, le Président des États-Unis adresse un message de paix pour les belligérants : « … Cette paix doit être une paix sans victoire, impliquant la résurrection d’une Pologne indépendante, la liberté du commerce et des mers et la limitation des armements. »

Le cousin de Jean Broquisse « Henry Rideau est dans un mauvais coin de la Somme, dans l’eau et dans la boue. Il pense venir en permission dans un mois… » Hélas le sort en décidera autrement. Sa mère s’inquiétait de ne plus recevoir de lettres…

Après la mort du jeune Pierre Devade en 1915, une nouvelle tragédie familiale secoue à nouveau tous ses membres. Lors de la nuit du 16 janvier 1917 Henry (ou Henri) Rideau est tué dans la Somme :

« Nous avons appris hier un nouveau deuil dans la famille, bien douloureux. Notre brave Henry, ce bon cousin ami de notre enfance est tombé mortellement frappé par une bombe. Nous l’aimions bien, c’était un bon ami pour Jean. Nous en sommes toutes bouleversées et surtout de penser aux pauvres Rideau pour qui le coup est si cruel. Henry est mort sur le coup dans les tranchées la nuit du 16 au 17 pendant qu’il dormait. […] »

« Vous savez sans doute l’horrible malheur de ces pauvres cousins Rideau. Qu’ils sont à plaindre ! Nous espérons beaucoup que Madeleine supportera son affreuse douleur sans retomber malade. Armand est bien courageux, il réagit pour sa femme et pour sa fille, et Zette est touchante avec ses parents. […] Nous avons su comment ce pauvre Henri a été tué. On peut penser qu’il n’a pas souffert. C’était un cœur si bon, une nature si droite, si loyale qu’il a dû certainement aller droit au ciel. […] »

« Que c’est affreux, affreux la mort de ce pauvre Henri ; on ne peut se faire à l’idée que l’on ne reverra plus ce bon cousin. […] »

« J’ai éprouvé une très grande peine à la nouvelle de la mort d’Henri Rideau, pauvre brave garçon ! Je me demande dans quel état doit être Mme Rideau déjà si atteinte dans sa santé ? Sans cesse j’ai devant les yeux les années d’autrefois, toute cette succession de vacances de Pâques où tes enfants avec Henri passaient à la Rivière de Prats de si joyeux moments. Que tout cela est loin ! Cette monstrueuse guerre dont on ne peut prévoir la fin, a tout balayé dans un flot de désolation et notre pauvre jeunesse aura désormais sur elle tant de deuils et de malheurs. […] »

Jean Broquisse écrit à sa mère :

« Ma chère maman,

Ta lettre du 28 m’apprend le grand malheur qui vient de frapper les Rideau et toute notre famille. Pour ma part, la mort de ce pauvre Henry me fait énormément de peine car j’avais pour ce cher cousin la plus profonde affection. Il avait toujours été pour moi le meilleur des amis. En lui, j’avais toute confiance. Il était si bon, si dévoué. Tous ceux qui ont connu ce « brave cousin » avec nous le regretteront longtemps. Cette terrible guerre m’aura privé de deux de mes meilleurs compagnons, Pierre et lui. Hélas, cette funeste liste n’est peut-être pas close ! Si j’ai une minute, j’écrirai demain à cousin Armand. Quelle désolation ce doit être pour ses pauvres parents ! [...] »

Henri Rideau, classe 1912, matricule 1721 au recrutement de Bordeaux. Sergent au 144e R.I. est tué le 17 janvier 1917 à Berny-en-Santerre dans la Somme. Déclaré Mort pour la France le 26 avril 1917. Il avait 25 ans.

Henry Rideau, 1892 – 1917, Archives Broquisse

En Méditerranée, le trafic au profit du corps expéditionnaire reste intensif. Les difficultés sont nombreuses, tant au point de vue tactique que politique à cause de la Grèce, entre partisans des puissances centrales sous l’influence du roi Constantin et partisans de l’Entente, laissant planer une dangereuse incertitude sur la sécurité du secteur. Dans ce contexte, le renforcement des quatre divisions françaises occupant les Balkans s’impose. Le service de la grande base de Salonique demande des moyens supplémentaires. L’État-major de la Marine y affecte ainsi cinq bâtiments hôpitaux et vingt-cinq grands navires qui permettront le transport des quatre nouvelles divisions de renforts. (Marc Saibène)

Le vice-amiral Gauchet, commandant en chef de l’armée navale en Méditerranée arrive à Salamine et met son pavillon sur le cuirassé Provence sur lequel est affecté Pierre Farret. La situation à Athènes est si tendue que le gouvernement français est conduit d’envisager la possibilité d’une entrée de la guerre contre les alliés, malgré les promesses de neutralité. L’armée navale doit se préparer à cette éventualité.

À la suite d’un ultimatum, le gouvernement grec souscrit le 16 janvier à toutes les exigences des Alliés. Les batteries grecques seront livrées. Cependant l’agitation est entretenue dans le pays par le parti germanophile. L’Amiral Gauchet laisse à Salamine une escadre de surveillance et le gros de l’armée navale dont la Provence rallie la base de Corfou, en mer Ionienne, à l’entrée de l’Adriatique.

Le mois de janvier 1917 marque la fin de la guerre de croisières sur tous les théâtres et la recrudescence de la guerre sous-marine. Tous les navires aperçus peuvent être attaqués et coulés, sans égard pour le sort de ceux qui sont à bord. La Méditerranée a la préférence des commandants de U-boote : Les proies sont faciles, le danger des patrouilles, souvent faites de chalutiers ou de torpilleurs côtiers, négligeable et le passage du canal d’Otrante entre l’Adriatique et la mer Ionienne relativement aisé. (R.H. Gibson, La Guerre sous-marine 1914-1918, Nouveau-Monde éditions, 2012). Vingt-cinq sous-marins allemands sont opérationnels en Méditerranée et continuent à faire peser une véritable menace sur les marines alliées. Le cuirassé russe Perersviet est coulé à la sortie de Port-Saïd puis c’est au tour du cuirassé anglais Cornwallis d’être torpillé au large de Malte par l’U-32.

Le cargo « transport de troupes » “Amiral Magon” de la Cie générale transatlantique, en route pour Salonique, est torpillé le 25 janvier 1917 au large du cap Matapan (cap Ténare, Péloponnèse, point le plus méridional de la Grèce continentale). Il transporte l’état-major et les 3e, 10e, 11e compagnies du 40e RI de Nîmes, Alès et Uzès.

Je rappelle que Marcel Cambon, le frère de ma grand-mère Yvonne Farret-Cambon, 22 ans, appartenait à ce régiment. Il fut porté disparu le 20 août 1914, lors de la bataille de Lorraine, son corps n’a jamais été retrouvé.

L’évocation du torpillage du navire par les témoignages d’un rescapé, Gaston Jouanen, originaire de Gagnières près de Bessèges (Gard), soldat du 40e RI, de Célestin Gicquel, officier mécanicien sur le torpilleur l’Arc, et le rapport du lieutenant-colonel Freydenberg, commandant le 40e RI illustrent cette guerre sous-marine et ses conséquences.

Amiral Magon, www.40ri.provence14-18.org

A la mi-janvier 1917 le 40e RI embarque sur les navires Paul Lecat et Amiral Magon. Le 25 janvier l’Amiral Magon est torpillé. Voici le récit de Gaston Jouanen, 23 ans :

« Je ne devais pas prendre ce bateau. Ma sœur Berthe vivait à Marseille. Elle était employée de maison. Cela faisait plus de deux ans que j'étais au front. J'en avais vu des morts, des blessés, des disparus... Je partais à Salonique et il fallait que je la voie avant de partir, peut être une dernière fois ! Lorsque je suis arrivé chez ses patrons, elle était sortie. J'ai dû attendre. Nous avons parlé et puis elle m'a raccompagné à la Joliette. Lorsque nous sommes arrivés, le bateau venait de quitter le quai (NDLR : vraisemblablement le "Paul Lecat").

J'ai été conduit aux arrêts au fort St-Jean entre des soldats "baïonnette au canon". Il y avait parmi eux un Gagnièrois, un nommé "Bruneton". Il était gêné, il m'a dit : "Gaston, je suis obligé..." et je lui ai répondu : "Fais ce que tu as à faire ! Ne te tracasses pas !".

Finalement, j'ai embarqué sur l'Amiral Magon avec le reste du régiment. Cela faisait plusieurs jours que nous étions en mer. Le 25 au matin, vers 11 heures, il y a eu une alerte. J'ai vu arriver la torpille. Je me suis dit : "si elle ne me tue pas je suis sauvé !". L'explosion, un bruit et une panique épouvantables. Des jeunes qui étaient en train de se noyer dans la cale criaient. Ils ne pouvaient pas sortir ; des mulets ruaient, donnaient des coups de pieds. On mettait à l'eau des canots de sauvetage, des radeaux grands et petits. J'étais affairé à jeter à l'eau des radeaux. Avec un couteau, on coupait les cordes qui les retenaient. Il y avait un marchand ambulant qui criait autour de nous "Sauvez ma cantine ! Sauvez ma cantine !". Sa cantine, on l'a jetée par-dessus bord !

Quand le dernier radeau a été jeté à la mer, je me suis dit : "celui-là, il est pour moi !" J'ai regardé la photo de ma mère qui était dans mon portefeuille, reboutonné ma veste, et puis j'ai plongé. Il y avait maintenant des mulets dans l'eau. Ils voulaient monter sur les radeaux, sur tout ce qui flottait, même sur des gens qui nageaient autour. Ils en ont fait noyer beaucoup. La mer était mauvaise, il y avait des naufragés dans l'eau qui appelaient au secours. J'ai eu du mal à atteindre le radeau. Certains se lamentaient, d'autres pleuraient et cela semait la panique. Un autre Gagnièrois, Ferdinand Beauzely, était avec moi sur le bateau et je ne le savais pas. On s'est rencontré sur l'eau. On a attendu. Vers la fin de la journée, on a vu, à l'horizon, comme une fumée de cigarette. En rien de temps, un bateau a été sur nous. On en pouvait plus. Des marins nous ont attrapés "comme des ballots de linge" et nous ont hissés à bord. On était sauvés. On nous a donné des vêtements secs : des uniformes de marins. […]

A Salonique, avec d'autres "retardataires", nous avons été interrogés par des officiers pour savoir pourquoi nous avions manqué notre bateau. On n'a pas été punis. On nous a dit que le naufrage avait été suffisant comme punition. Mais après, un lieutenant est venu nous voir et nous a dit : "Vous avez eu de la chance ! Vous méritiez douze balles dans la peau !". Je le connaissais, il habitait St Paul, il était de Mentaresse. J'ai rien dit, mais j'ai pensé : "Après la guerre, je reviendrai t'en parler !". Je n'ai pas eu à le faire. J'ai su qu'il avait été tué… ».

Célestin Gicquel, officier mécanicien sur le torpilleur d’escadre « Arc », fut le témoin du torpillage de l’Amiral Magon et en a fait un récit destiné à être lu au cours des messes de façon à informer les paroissiens de Vertou (au sud-est de Nantes) des souffrances endurées par leurs combattants, soldats et marins.

« A bord de l’Arc – le 26 Janvier 1917,

Notre nouvelle campagne est mouvementée pour son début ; j’espère que cela se calmera petit à petit.

Mercredi dernier de grand matin, nous avons pris au large de Malte un convoi de 2 bateaux chargés de troupes, de chevaux et de matériel. Toute la journée de mercredi et la matinée du jeudi cela s’est bien passé ; nous étions, comme de coutume, en route devant les bateaux à environ 800 mètres ; nous nous mettions à table quand un coup de sifflet parti de l’un des cargos nous a tout fait laisser ; en hâte nous sommes montés sur le pont nous doutant bien de ce qui arrivait : un sous-marin était là.

En effet à peine arrivé sur le pont je vis l’explosion à bâbord arrière de “l’Amiral Magon” ; le bateau s’enfonçait lentement pendant que nous courions dans la direction d’où était venue la torpille. Pendant ce temps on signalait à “La Pampa” qui était derrière de continuer sa route. Tout cela a pris quelques minutes ; “l’Amiral Magon” s’enfonçait lentement par l’arrière et un moment j’eus l’espoir qu’il pourrait flotter assez longtemps ; mais à un certain moment l’eau s’engouffrant à l’arrière fit lever le nez du bateau qui se dressa verticalement pour couler rapidement debout.

Tout cela entre l’explosion et l’engloutissement avait duré environ 14 minutes ; entretemps 963 soldats et environ 80 hommes d’équipage de bord avaient réussi à mettre les embarcations et les radeaux à la mer ; nous nous rapprochions de l’endroit où le bateau avait coulé en mettant nos embarcations à la mer ; il y eut là un moment critique : nous étions stoppés avec une embarcation de chaque bord, plus guère moyen de bouger, quand à 30 ou 40 mètres de l’avant un peu par bâbord on vit très distinctement le périscope du sous-marin ; il fut canonné mais il était trop près du bord pour qu’il fut possible de l’atteindre ; malgré tout, nos obus (disposés pour éclater sous l’eau) ont dû lui donner à réfléchir.

Sous la menace de le voir reparaître ; il a fallu organiser le sauvetage des gens, en manœuvrant pour éviter les radeaux, les hommes accrochés à des planches ; avec cela une forte houle nous gênait pour tout ; l’aspect de la mer était sinistre ; partout des débris, des radeaux, des hommes, des mulets. Quand nous passions près d’un groupe ; c’étaient des mains qui se tendaient vers nous avec des râles, des appels au secours.

Je me souviendrai longtemps de cette journée. Mais il fallait agir promptement ; le commandant fit bien les choses ; on chercha d’abord à sauver les gens à l’eau, trempés complètement ; un à un, deux à deux, le long du bord on les pêchait et les ramenait pendant que les embarcations allaient en prendre. Cent cinquante environ furent sauvés ainsi ; les malheureux étaient dans un état lamentable, à moitié congestionnés ; quelques-uns sont même morts à bord. Pendant tout ce temps il fallait veiller au sous-marin qui ne se montra pas d’ailleurs. Le temps passait vite ; vers trois heures de l’après-midi on put s’attaquer aux radeaux les plus petits et les moins confortables ; le sauvetage fut moins pénible car les hommes qui s’y trouvaient n’étaient ni trop mouillés ni trop fatigués. La T.S.F. avait fonctionné et nous attendions du renfort en continuant le sauvetage ; le pont se remplissait vite avec les gros radeaux ; mais beaucoup de malheureux grelottaient ; il fallut en descendre dans la chaufferie et dans la machine, pendant que sur le pont on faisait la respiration artificielle à ceux qui avaient perdu connaissance.

À cinq heures du soir un torpilleur arrivait et sauvait les gens des chaloupes, installés confortablement ceux-là. A 6 heures ½ (du soir) nous avons fait route pour Argostoli ; rempli de survivants, il y en avait partout, sur le pont, dans les chambres. La nuit ne fut pas très mauvaise comme mer ; sauf le matin où cela commençait à se gâter ; nous avons été surpris en constatant que nous avions sauvé 475 personnes, parmi ceux-ci le colonel et le commandant du cargo.

L’autre torpilleur en avait sauvé 327 ; 802 sauvés sur 1 040 ; c’est miracle qu’il n’y ait que 240 disparus avec le temps qu’il faisait ; d’autant plus que les soldats venaient de manger quand le bateau a été torpillé ; s’il avait fait beau, nous en aurions peut être sauvé davantage. Mais chacun a fait ce qu’il a pu : des matelots se sont jeté de nombreuses fois à l’eau avec une corde pour amener le long du bord des hommes qui n’en pouvaient plus sur les planches.

Heureusement que nous étions là, car le nombre actuel des victimes ne serait peut-être pas celui des sauvés. Ce soir l’Amiral a témoigné officiellement par signal, sa satisfaction à “L’Arc” ; mais ce qui nous a le plus fait plaisir ce sont les remerciements bien sincères ceux-là des gens que nous avions sauvés.

Célestin Gicquel

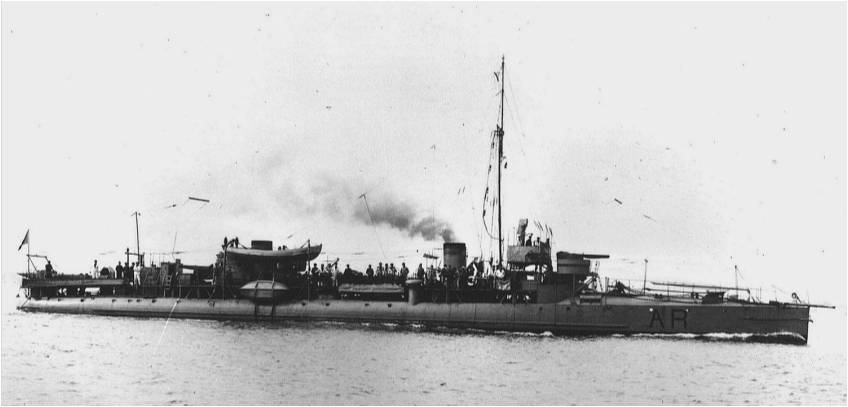

Torpilleur d’escadre « Arc », wikipedia.org

Rapport du lieutenant-colonel Freydenberg commandant le 40e régiment d'infanterie adressé à Monsieur le colonel commandant l'infanterie de la Division au sujet du torpillage de l'Amiral Magon :

Les emplacements occupés par les hommes et les animaux embarqués sur l'Amiral Magon étaient les suivants :

Entrepont avant : 3e Cie de mitrailleuses du 40e. Reliquat des 1er et 2e bataillons du 40e. Partie des animaux du 40e.

Dans le pont de la longue dunette : 10e Cie et 11e Cie du 40e, partie de la CHR du 40e détachement automobile.

Cale : conducteurs du 40e et animaux, artillerie (30e batterie du 57e d'artillerie).

Depuis le départ de Marseille jusqu'au 25 janvier matin, rien à signaler. Le service s'est fait normalement ; les postes d'abandon ont été pris et vérifiés soigneusement chaque jour, les ceintures de sauvetage distribuées au départ.

Le vingt-cinq à onze heures, le convoi marchait de la façon suivante : L'Arc en tête, L'Amiral Magon à 500 ou 600 mètres en arrière, Le Tampa à 300 ou 400 mètres en arrière du Magon. Le temps était beau, la houle assez forte. Les postes d'abandon avaient été pris et vérifiés à neuf heures. Les hommes avaient mangé à partir de 9h 45. A onze heures dix minutes, les officiers prenaient leur repas.

A ce moment des coups de sirène répétés invitent à prendre d'urgence les postes d'abandon. Le commandant du transport (capitaine Lenormand) a vu le périscope d'un sous-marin. Il voit lancer la torpille, manœuvre immédiatement pour l'éviter, mais la torpille sort de l'eau, change de direction et choque l'arrière du navire à hauteur de la cloison étanche séparant la cale occupée par les artilleurs de celle occupée par l'infanterie.

L'Amiral Magon devait disparaître neuf minutes après avoir été frappé, mais pendant les dernières minutes, la gîte était tellement grande qu'il était impossible de se tenir debout sur le pont.

Toutes les opérations de sauvetage ont donc dû être exécutées avec une grande rapidité. Pas un homme n'a perdu son sang-froid, pas un cri n'a été proféré, pas une bousculade n'a eu lieu. […]

Dès le premier coup de sirène tout le monde a pris normalement son poste d'abandon, mais déjà la torpille a fait subir de lourdes pertes à la batterie d'artillerie ainsi qu'aux 10e et 11e compagnies du 40e. L'explosion broie les échelles de sortie de la cale d'artillerie et détruit un radeau et une embarcation. L'eau se précipite et noie en un instant des palefreniers de la CHR occupés à soigner les chevaux et les artilleurs restés dans la cale.

Les moyens de sauvetage sont mis aussitôt en œuvre, les radeaux détachés, les embarcations mises à l'eau, mais le Magon qui court sur son aire laisse à 150 ou 200 mètres derrière lui 5 ou 6 radeaux, les uns parce qu'ils ne sont pas munis de cordes les reliant au navire, les autres parce que les cordes ont été coupées à tort pendant leur mise à l'eau. Un faute de manœuvre fait piquer une embarcation, deux autres trop chargées chavirent, mais les hommes arrivent à s'accrocher à des flotteurs. La plus grande partie du personnel s'éloigne alors du navire. Un certain nombre d'hommes quoique munis de la ceinture de sauvetage hésitent à se jeter à l'eau pour gagner soit un radeau soit une embarcation. Je leur intime l'ordre de se jeter à la mer, ils l'exécutent. Je saute alors à mon tour en même temps que le capitaine du Magon. Quelques hommes se sont accrochés à des cordes qui pendent le long de la coque et, malgré toutes les objurgations (vifs reproches) ne veulent pas s'éloigner. Quelques secondes après, le navire s'enfonce par l'arrière, de gros jets de vapeur indiquent que l'eau atteint les foyers, l'avant du bateau se dresse hors de la mer et le transport s'engloutit entraînant dans son remous les quelques isolés qui n'ont pu s'éloigner suffisamment du bord.

L'Arc peut de suite recueillir les hommes en perdition. Le sous-marin rôde autour de sa victime et montre son périscope à 30 m de l'Arc ; le contre-torpilleur tire quelques coups de canon et poursuit son œuvre de sauvetage, ses embarcations sont mises à l'eau. Certains hommes de l'équipage se jettent plusieurs fois à la mer pour recueillir des isolés en perdition et les ramener à bord. Pendant six heures jusqu'à l'arrivée de la Bombarde tout l'équipage de l'Arc se prodigue et recueille 437 hommes et 13 officiers à son bord. Quelques bons nageurs du 40e qui ont pu rallier l'Arc dans les premières minutes participent comme l'équipage au sauvetage de leurs camarades. Moi-même je suis recueilli accroché à une planche deux heures 30 après la disparition du Magon. La Bombarde qui arrive sur les lieux une heure avant la tombée du jour, recueille à son bord les passagers des radeaux restants et des embarcations. Le drapeau du 40e et le porte-drapeau ont été embarqués sur un radeau métallique. Ce radeau, qui faisait de l'eau, a chaviré cinq fois. Les trois premières le drapeau a pu être sauvé. A la quatrième, il a coulé à pic et l'état de fatigue des survivants déjà moins nombreux était tel qu'aucun n'a pu plonger pour tenter de le rechercher.

Les pertes en personnel sont les suivantes : Infanterie : Officiers, MM Clément / De Sabatier / Jourdan ; 150 hommes : 20% ; Artillerie 41 : 20% ; Transmission 4 : 16% ; Génie télégraphique 1 : 20% ; Equipage du Magon 11 : 21% ; Convoyeurs maritimes 2 : 40%.

Le total des rescapés est de : 23 officiers dont un capitaine serbe, 721 hommes de troupes (infanterie artillerie TM Génie), 7 officiers et 48 hommes de l'équipage du Magon.

Ces pertes sont douloureuses, mais il faut tenir compte des circonstances défavorables dans lesquelles l'accident s'est produit ; du mal fait par la torpille ; du peu de temps que l'Amiral Magon a mis à couler ; de la mer qui à un moment donné est devenu houleuse ; du fait que le repas des hommes ayant pris fin 1h15 avant le torpillage, un certain nombre d'hommes sont morts de congestion, soit dans l'eau, soit à bord de l'Arc. Les états de pertes de matériel appartenant à l'Etat, ainsi qu'aux officiers, adjudants et aspirants seront adressés ultérieurement.

Conclusion : Il ne rentre pas dans ma compétence d'étudier si certaines mesures de sécurité (augmentation de l'escorte par exemple) seraient de nature à diminuer les chances de torpillage, mais quelques enseignements se dégagent et des mesures sont à prescrire pour limiter les pertes dans des circonstances analogues :

- Exercices : l'exercice journalier de prises de postes d'abandon est indispensable. Ne pas hésiter à faire des exercices de nuit, un torpillage par clair de lune étant possible.

- Moyens de sauvetage : les radeaux en bambou n'ont pas une bonne flottabilité, ils sont encombrants pour le nombre d'hommes qu'ils pensent recevoir. Les radeaux avec caissons doivent être soigneusement vérifiés, plusieurs ont coulé noyant leur équipage. Les radeaux en bois et liège (il y en avait quelques-uns à bord de l'Amiral Magon) me paraissent les meilleurs.

- Les radeaux après avoir été jetés à l'eau doivent rester près du navire pour permettre le transbordement du personnel, il faut donc qu'ils soient amarrés par une corde du radeau, et il faut surtout que cette corde d'amarrage du radeau ne puisse être coupée pendant la manœuvre de mise à l'eau du radeau. Chaque équipage de radeau doit détacher elle-même son radeau et ne pas attendre que les matelots du bord le fassent. A tout moment chaque bord doit être garni d'un nombre suffisant d'échelles de corde ou de cordes à nœuds pour permettre de descendre rapidement dans les radeaux.

- Il est nécessaire de mettre dans chaque radeau une paire de pagaies destinées à permettre de petits déplacements en vue de porter secours aux isolés peu éloignés.

- Moyens individuels : les ceintures de sauvetage (liège ou kapok) sont excellentes, il y a lieu de renforcer les bretelles et de remplacer les cordons de fermeture par une sangle solide qui ne casse pas.

- Convoyeurs : l'Arc a fait tout ce qu'il était humainement possible de faire. Il a commencé par sauver les isolés ce qui a demandé 3 heures. Après quoi, il s'est occupé des radeaux. J'estime et tous les rescapés estiment qu'une soixantaine d'isolés ont été perdus qui auraient pu être sauvés s'il y avait eu un 2e convoyeur sur les lieux.

Propositions : le torpillage de l'Amiral Magon pour douloureux qu'il soit, a mis une fois de plus en avant les qualités de bravoure et de dévouement qui font l'honneur des armées de Terre et de Mer. Nombreuses sont les belles actions qu'il faudrait récompenser. […]

Le 30 janvier 1917, Signé : Freydenberg

Dans la nuit du 25 au 26 janvier tous les rescapés sont conduits par les contre torpilleurs l'Arc et la Bombarde à bord des cuirassés Mirabeau, Voltaire et Condorcet (2e division de la 2e escadre, commandant contre-amiral Amet) en rade d'Argostoli (île de Céphalonie) ou l'accueil le plus cordial leur est réservé. (Document extrait de Torpillages et naufrages, www.xleroy.net)

La disparition d’un félibre : Roger Brunel est né à Alès le 18 septembre 1884. Appelé avec sa classe en 1904, il est alors étudiant en droit. Mais il est ajourné pour « faiblesse », ce qui est confirmé à titre provisoire en 1906 puis à titre définitif en 1907. Mais cette cause de dispense ne tient pas lorsque la guerre éclate ; la commission de réforme du 31 août 1914 à Nîmes a tôt fait de réintégrer cet homme de lettres dans le service actif et il part en formation dès le 2 septembre, affecté dans le principal régiment de Nîmes, le 40e d’infanterie.

Avant-guerre, Roger – Rougié – BRUNEL était directeur du journal Le Pays cévenol, fondé à Aubenas en 1905, décrit lors de sa fondation comme une revue mensuelle « décentraliste et provincialiste » ; il était par ailleurs « félibre alésien de l'école provençale », c'est-à-dire poète ou écrivain de langue provençale. Il était considéré par les lettrés méridionaux comme un écrivain de talent. Parmi ses œuvres : Mons-Ségur

Roger Brunel fait partie des disparus de ce torpillage. L’acte officiel en est dressé le 23 novembre 1917 puis le 14 mars 1918. Son nom figure dans la liste des écrivains Morts pour la France, gravée sur l’un des murs du Panthéon. (Les Anduziens dans la Guerre de 1914-1918, http://anduze1418.blogspot.fr)

À la fin janvier, les U-boote auront coulé 52 navires français. Les Allemands réitèrent qu’ils engagent la guerre sous-marine à outrance sans considération de pavillon : « Les navires neutres qui pénètreront dans les zones bloquées le feront à leurs risques et périls : Côtes de France et d’Angleterre, la Méditerranée et l’océan Arctique à l’est du cap Nord (là où se trouvent les ports russes de Mourmansk et d’Arkhangelsk). » L’objectif de l’état-major allemand est d’entraver au maximum le ravitaillement des Alliés. Les Églises allemandes et le journal socialiste Vorwärts approuvent. (Jean-Christophe Buisson)

Sources

René-Gustave Nobécourt, Les fantassins du Chemin des Dames, Robert Laffont, 1965.

Les autres sources sont citées dans les épisodes précédents.

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 13 - Août 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 20 - Mars 1916

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 26 - Septembre 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres