Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 20 - Mars 1916

Olivier Farret – 01-05-2017

L’attaque surprise que vient de subir la région fortifiée de Verdun, est tombée au moment où le G.C.G. planifie la grande offensive de rupture sur le front allemand. Il révise aussi la doctrine d’emploi des forces, après les échecs de l’année 1915.

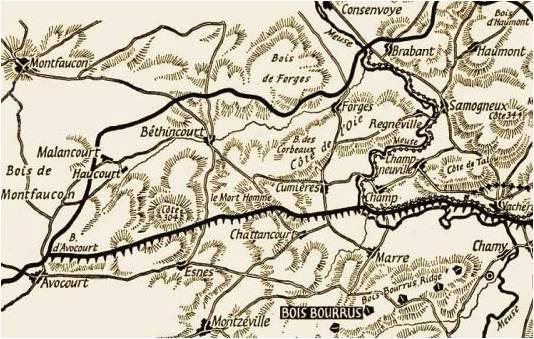

Sur le front de Verdun, les Allemands ont progressé de 8 km vers la cité meusienne. Après un immense feu d’artillerie lourde, les Allemands attaquent en tenailles sur la rive gauche de la Meuse et à l’est en direction du fort de Vaux. Les combats sont d’une extrême violence. La côte 304 et le Mort-Homme sur la rive gauche, dominent la Meuse et leurs défenses bétonnées ne sont pas achevées. Les abris, les réseaux de communications sont insuffisants alors qu’un véritable déluge d’obus s’abat sur le secteur en particulier le bois des Forges situé en contrebas.

Le 7 mars, la brigade dont fait partie le 161e RI de Paul Farret est mise en alerte, le régiment, embarqué en camions, cantonne avec le 150e RI à Sivry-la-Perche, à proximité de Verdun, à 12 km au sud du Mort-Homme. Paul et ses hommes se rendent compte à distance de la violence de la bataille. Dès le matin le bombardement ennemi a repris à un rythme infernal. Dans quelques jours, le régiment va monter en lignes en passant par Cumières et Béthincourt que les hommes aperçoivent sous un déluge de feu ; les villages sont pilonnés sans répit ; Cumières est le théâtre d’effroyables combats. Ordre est donné par Pétain de tenir « coûte que coûte » autour de Cumières et sur la ligne Malancourt/Béthincourt. Les combats font rage, « baïonnette au canon ». A la tombée de la nuit, le Mort-Homme, Cumières et le bois des Corbeaux sont reconquis. Les unités engagées sont aussitôt relevées.

Le 13 mars, Guynemer disperse un groupe de cinq avions allemands. Au retour, trois appareils le prennent pour cible et le touchent. Blessé, il réussit à atterrir. La bataille de Verdun est finie pour lui.

Les jours suivants, ces positions seront perdues et reprises au prix de pertes considérables. Sur la rive droite de la Meuse, malgré les pertes infligées aux Français, les Allemands n’arrivent pas à progresser. La volonté de vaincre est plus forte que jamais au sein des armées impériales. Le Mort-Homme, la côte 304, le bois des Corbeaux, Cumières... sont la cible de l’aviation ennemie en complément du pilonnage incessant de l’artillerie. Malgré le bombardement ininterrompu sur le Mort-Homme, l’infanterie allemande ne parvient pas à reprendre l’avantage, restant soumise au feu continu des batteries françaises. Il s’agit d’un véritable duel d’artillerie.

Les 14 et 15 mars, les Allemands redoublent leurs efforts et bombardent les lignes françaises soixante-douze heures d’affilée.

Un fantassin allemand, Heinrich H. 99e Infanterie Regiment, écrit :

« L’artillerie lourde siffle une fois de plus. Chaque heure passée, on se félicite d’être encore en vie. Vais-je sortir sain et sauf de ce pétrin ? J’avoue que je n’y crois plus. Allons ! Tête haute et visage serein ! Nous venons de toucher des renforts et mon unité est de nouveau au complet. Comme ça on va pouvoir continuer… »

Le caporal Jean Vichy, brancardier au 98e RI Mort-Homme témoigne :

« Cette journée est peut-être celle où nous avons reçu le plus d’obus de toute la guerre. D’une section, il ne reste que trois hommes qui refluent vers leurs camarades. Le capitaine les cingle de cette apostrophe : « la 4e section ne fait pas son devoir ! » Et les trois pauvres bougres retournent en position à côté des cadavres de leurs camarades. Sur douze mitrailleuses, il y en a onze hors service. Les hommes sont fatigués mais non démoralisés. Vivement qu’ils attaquent, disent-ils, au moins on ne sera plus bombardé. Enfin la préparation d’artillerie étant jugée suffisante, celui-ci se lance à l’attaque. On le repousse à la baïonnette. Pas un pouce de terrain perdu. » » (Jean-Pierre Tubergue)

Ce jeudi 16 mars, d’importants mouvements de troupes allemandes sont signalés sur la rive gauche de la Meuse au bois des Corbeaux sur le versant nord du Mort-Homme. Le secteur est pilonné par l’artillerie française et l’attaque allemande que l’on croit imminente ne vient pas.

Ce même jour, le régiment de Paul Farret relève les éléments de la 25e DI entre le Mort-Homme et Béthincourt. La relève s’effectue dans les conditions les plus difficiles, les unités de la 25e DI ayant été très éprouvées dans les derniers combats. Le 161e s’organise en rase campagne en liaison avec le 150e RI (l’ancien régiment de Paul Farret). Cette période d’organisation se poursuit pendant quelques jours, sous des bombardements des plus violents. Les soldats travaillent nuit et jour à l’amélioration de leurs positions, posant de sérieuses défenses accessoires.

Carte de la rive gauche de la Meuse, Cote 304 et Mort-Homme

www.chtimiste.com/batailles1418/combats/morthomme consulté le 29 avril 2017

C’est sur la rive gauche de la Meuse que l’ennemi, contournant l’ensemble des défenses françaises, concentre maintenant ses attaques en particulier vers Malancourt puis vers la côte 304 et le Mort-Homme. Le 20 mars, la côte 295 du Mort-Homme est sous le feu. Les pertes du régiment sont nombreuses en raison des difficultés de liaison et du manque de communications.

Le 173e RI d’André Farret quitte la Champagne et rejoint la Meuse dans le secteur du bois des Caurières à côté de Bézonvaux, au nord-est de Verdun. Les combats sont moins violents que sur la rive gauche et le régiment en profite pour renforcer ses défenses et ses moyens de communications anéantis par les combats de février.

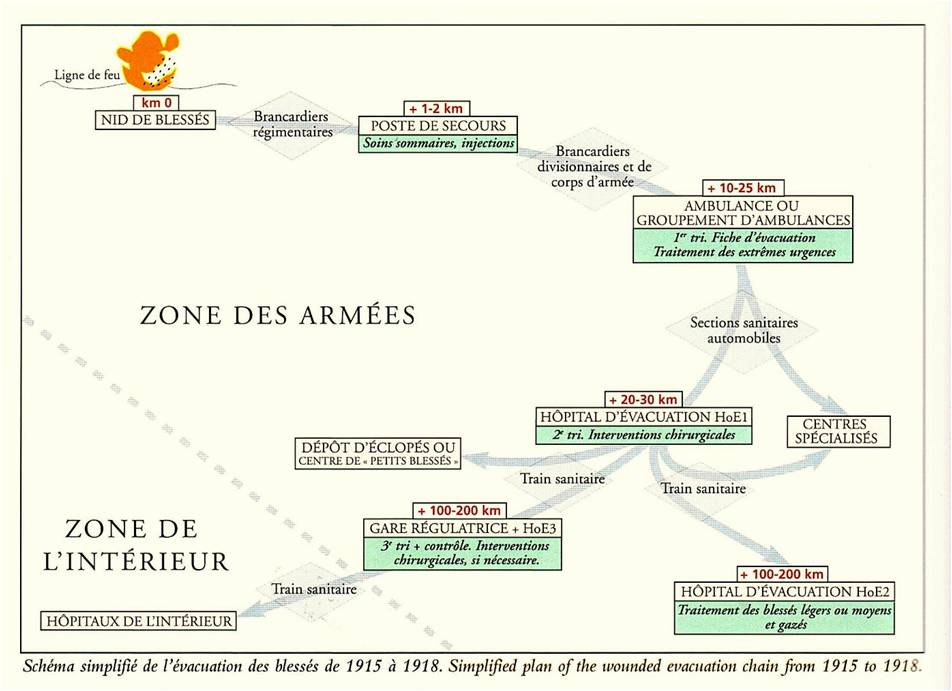

À la suite du désastre sanitaire de l’été 1914, le Service de santé aux armées, sous l’impulsion de Justin Godart, sous-secrétaire d’état au Service de santé, a entièrement remanié la chaine des secours aux blessés ; elle montrera sa pleine efficacité en 1916. Le Médecin inspecteur général Mignon, chirurgien militaire et ancien directeur de l’École du Val-de-Grâce, est totalement associé à la réalisation du plan d’hospitalisation et d’évacuation de la bataille. Le dispositif sanitaire unit les différentes formations dans un triangle Sainte-Menehould – Bar-le-Duc – Verdun.

Ce soutien sanitaire comprend la relève des blessés par des brancardiers, la prise en charge dans les postes de secours répartis sur les deux rives de la Meuse, puis le transport vers des ambulances [13 formations sanitaires fixes] où s’effectue un premier triage chirurgical « dégrossisseur » puis l’évacuation vers les hôpitaux de l’arrière (12 hôpitaux dont 7 d’évacuation).

Le triage est un acte diagnostique difficile pour le médecin :

« Les blessés y étaient apportés, sans arrêt, et, là, une volonté grave statuait sur l’état de chacun, son sort, son avenir. En quelques secondes de réflexion efficace, il fallait entrevoir et peser toute une existence d’homme, puis agir avec méthode et audace. » (Georges Duhamel)

Pierre angulaire de la prise en charge de nombreux blessés, le triage décide du degré d’urgence de l’opération : transport, délais, chances de survie. Mignon l’avait bien compris :

« Un triage qui ne permettrait pas le traitement des blessés les plus graves, manquerait à son but. »

Ce concept formalisé par le Service de santé français a été adopté par tous les services de santé des armées étrangères et plus tard par les services de médecine d’urgence lors de catastrophes : « Trier » signifie ici « séparer en fonction de critères médicaux précis. » (Olivier Farret)

Muni de sa fiche médicale, le blessé est transporté vers l’hôpital d’évacuation (25-50 km des lignes) où il sera traité et évacué, si nécessaire, par train sanitaire vers les hôpitaux de l’intérieur. Les intransportables, qui ont peu de chance de survivre seront soignés, soulagés et accompagnés jusqu’à la fin dans les hôpitaux d’évacuation ou les établissements sanitaires civils de proximité.

Du 21 au 29 février, les hôpitaux d’évacuation ont reçu près de 2 500 blessés par jour. Au début du mois de mars, est adopté le principe de la sectorisation avec tous les postes de secours sur la ligne de feu et le transport des blessés en véhicules sanitaires motorisés vers Clermont-en-Argonne ou Chaumont-sur-Aire et, par le train sur voies étroites, vers Bar-le-Duc. Un peu plus tard, lorsque le front se stabilise, les blessés sont transportés par la noria de camions (un par minute), revenant de Bar-le-Duc, par la Voie Sacrée. D’autres blessés étaient évacués par train sanitaire vers Saint-Dizier et même Paris. À la fin de la bataille, il existera 15 000 lits d’hospitalisation pour 18 divisions, soit un lit pour seize combattants. En 10 mois, 216 000 blessés à Verdun, dont 142 000 dans les premiers jours de l’attaque allemande, seront évacués vers les hôpitaux de l’arrière. (J.J. Ferrandis).

Chaine d’évacuation des blessés (Marc Morillon)

Blessé l’après-midi, le combattant avait plus de chance de survivre, les ramassages se faisant le plus souvent la nuit.

« Il fait nuit. Des voix montent de l’entonnoir. Des voix gémissantes, qui pleurent, se plaignent, appellent, supplient, se révoltent. Les cris montent et tremblent dans la nuit : « Brancardiers ! Les brancardiers ! Il fait froid. Ils crient maintenant ; ils clament la souffrance de leur corps. Faut que je crie, répète Petitbru : Brancardiers ! Brancardiers ! Que je crie encore bon Dieu ! » (Maurice Genevoix, Ceux de 14)

Bravant tous les dangers et guidés par les cris et les gémissements des blessés, ils sortent des tranchées et rampent parfois sous le feu ennemi pour secourir leurs compagnons d’armes.

Soins et relève des blessés, Musée du Service de santé des armées

Champ de bataille de Verdun, entrée d’un poste de secours, Musée du Service de santé des armées

Édouard Lefort-Magniez, L’ambulance des Islettes, 1918, Musée du Service de santé des armées

Hôpital d’évacuation, HOE 7, Musée du Service de santé des armées

On remarque à l’arrière-plan, les trains sanitaires prêts à évacuer les blessés.

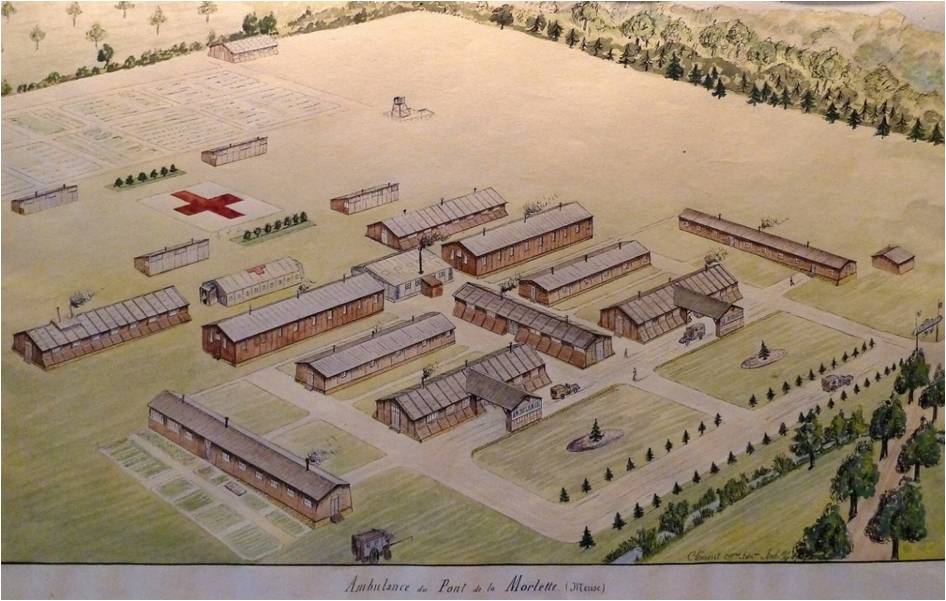

Ambulance du Pont de la Morlette, Meuse, Musée du Service de santé des armées

Jean Broquisse et le reliquat des isolés pour maladies ont quitté Farges. Après un voyage en train de 32 heures ils arrivent à Cléry près de Magny-en-Vexin où cantonne le 419e RI. Les lettres qu’il reçoit de sa famille laissent transparaitre l’émotion et l’angoisse de le savoir présent au front : « Mon cher enfant, Nous pensons à toi plus que jamais ; ce doit être très impressionnant de se sentir si près de ces terribles canons mais tu n’aurais pas voulu que la guerre se passe sans que tu ailles au premier rang faire ton devoir comme les autres. Nous aussi nous l’aurions voulu. Que Dieu te protège, mon fils et te ramène sain et sauf parmi nous… »

Les lettres nous apprennent aussi qu’Élie Gillet, un cousin de Jean Broquisse, a été choisi parmi les soldats volontaires pour être observateur d’artillerie et de tir à partir d’un ballon. Sa tante lui écrit : « Élie est content, a énormément de travail mais le métier d’observateur est très intéressant. Il n’est pas encore monté dans la saucisse. Pourra-t-il s’y habituer ? Le ballon monte à 1500 mètres et il paraît que 7 sur 10 des observateurs ne peuvent pas rester. »

Pour permettre d’ajuster les tirs d’artillerie et d’en évaluer leurs effets, les batteries disposent d’un personnel d’observation spécialement formé. L’observation peut être au sol, directe ou à vue (jumelles) ou à partir d’un ballon ou d’un avion. La Première Guerre mondiale marque un point culminant de l’emploi des ballons captifs et des dirigeables. Il y aura jusqu’à 75 compagnies d’aérostiers de campagne en raison de la place grandissante de l’artillerie. Mais ces « guetteurs immobiles » sont à la merci de l’attaque d’un pilote ennemi. (François Cochet, Rémy Porte)

L’observation aérienne date de l’époque révolutionnaire. Le 26 juin 1794, lors de la bataille de Fleurus, un ballon captif des frères Montgolfier est employé sur le champ de bataille ; il observe tous les mouvements des troupes coalisées. Le ballon L’Entreprenant, gonflé à l’hydrogène, était stationnaire entre 250 et 400 m au-dessus des armées au combat. Les observations étaient transmises rapidement en utilisant des pavillons du code de signalisation maritime. À l’issue de la bataille, le ballon captif a été entreposé au Val-de-Grâce, devenu un hôpital militaire en 1793. Le ballon était suspendu dans le chœur de l’église, accroché à la coupole peinte à fresque par Pierre Mignard, La gloire des Bienheureux commandée par Anne d’Autriche en 1663.

En mars 1916 tant sur l’Atlantique qu’en Méditerranée, la stratégie de guerre sous-marine à outrance est en partie abandonnée pour des raisons politiques mais aussi pour des raisons militaires : L’Allemagne n’a pas une flotte de U-Boote suffisante pour que le risque de faire entrer les Etats-Unis (après la destruction du Lusitania en 1915) dans la guerre soit compensé par les pertes infligées à l’ennemi.

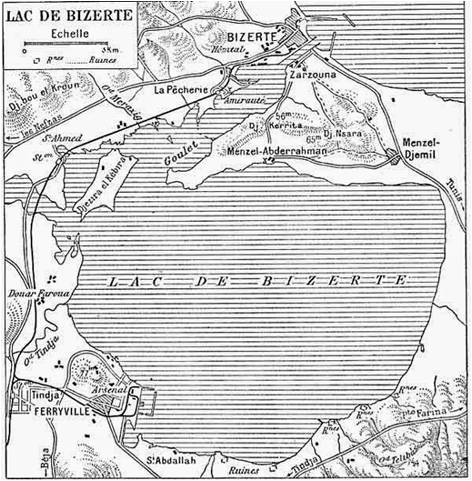

A la suite de l’expédition des Dardanelles, les forces navales françaises sont réorganisées en particulier pour les torpilleurs : pour l’Armée Navale, huit escadrilles de torpilleurs dont deux dévolues à l’Adriatique et une de sous-marins ; pour les divisions d’Orient et de Syrie, deux escadrilles de torpilleurs. Le torpilleur de Pierre Farret est maintenu dans la flottille des torpilleurs de Bizerte. Le rôle stratégique joué à Bizerte comme instrument de la puissance navale française est encore renforcé, avec la possibilité grandissante de ravitailler une escadre en charbon, en rations pour l’équipage et en munitions. L’arsenal, avec ses trois formes de radoub permet la réparation et le carénage des bâtiments. Par ailleurs, Bizerte devient un véritable « sas sanitaire » vis-à-vis de la métropole afin de ne pas importer des maladies épidémiques venant des Balkans : traitement des malades dans les différents hôpitaux et mise en quarantaine des navires dans le lac de Bizerte.

Bizerte et son lac, wikipedia

Depuis plusieurs semaines, la défense du camp retranché de Salonique qui s’étend sur un demi-cercle de 50 km, se met en place. 150 000 hommes sont nécessaires face à 40 000 Allemands, 100 000 Autrichiens et 500 000 Bulgares. Les croiseurs auxiliaires (paquebots en temps de paix) transportent les hommes. Tous se pressent sur les routes partant de Toulon et Marseille vers Bizerte puis Salonique. 2 300 officiers, 91 000 soldats et 31 500 chevaux sont arrivés à pied d’œuvre à la fin de mars 1916.

Le 24 mars, dans la Manche, le paquebot Sussex est coulé sans sommation par un sous-marin allemand, entrainant la mort de 90 passagers (sur 325) dont plusieurs Américains et de nombreux Français. Le pianiste et compositeur espagnol Enrique Granados, au retour d’une tournée triomphale aux Etats-Unis, figure parmi les victimes. La protestation de Washington est vive : « L’emploi des sous-marins pour la destruction du commerce ennemi est absolument inconciliable avec les principes d’humanité, les droits et les privilèges sacrés des non-combattants. »

L’Allemagne, craignant une entrée en guerre des Etats-Unis, publie « la promesse du Sussex », avec l’engagement de limiter la guerre sous-marine à outrance aux seuls navires de guerre.

A Verdun, face aux attaques allemandes incessantes sur les deux rives de la Meuse, les Français résistent… à quel prix ! Le 31 mars, l’artillerie ennemie se déchaine sur les forts de Vaux, de Tavanne et de Souville, signe annonciateur d’une nouvelle attaque de l’infanterie allemande. Les pertes françaises sont importantes.

L’abbé Charles Thellier de Poncheville, écrivain catholique, est aumônier-brancardier de la 28e DI. Il écrit : « Notre fin de mois est morne, toujours du canon. Le froid ne cesse de sévir, ni le sang de couler. Les cœurs se dégagent malaisément d’une mélancolie de plus en plus lourde. « Je me languis du soleil, Monsieur l’Aumônier ». Eh! Oui ! Nous nous languissons tous des jours plus beaux. Mais rien ne les annonce. Les Allemands s’obstinent dans leurs efforts. »

Sources

Marc Morillon, Le Service de santé 1914-1918, Bernard Giovanangeli, 2014

Jean-Jacques Ferrandis, La restructuration du Service de santé aux armées françaises de 1915 à 1918, « Centenaire de la Grande Guerre »,

Médecine et Armées, T 44, N°1, Février 2016.

Musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce, Paris pour l’iconographie.

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 10 - Mai 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 18 - Janvier 1916

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 19 - Février 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres