Souvenirs de guerre 1914-1919 (Paul Boucher) - Ch 7-1 - La vie de secteur, les relèves, le repos.

Chapitre 7 – La vie de secteur, les relèves, le repos.

Document transmis par Renaud Seynave, son petit-fils - 11/05/2016

Enterrement du sous-lieutenant Scheurer en mai 1915 à Bitschwiller, Henry Boucher est présent.

Paul Boucher a écrit de sa main sur le haut de la photo « Papa ».

Paul Boucher commande la 5e Cie du 2e bataillon depuis peu.

Le 6 juillet 1915 à 3 heures du matin, notre bataillon se met en route pour les sommets, nous avons été précédés par les 1er et 3e bataillons qui sont dans la région de l’Hilsenfirst.

Bien que toutes ces crêtes soient somme toute très proches de Gérardmer, nous les connaissons mal, hormis l’itinéraire Schlucht-Ballon, mais pas les chemins transversaux que la guerre m’aura appris à parcourir et à aimer. Nous arrivons au camp Brun où habitent les fractions de réserve. Il y a là un camp sous les bois très original vers le sommet, le col du Wibelkopf, limite de deux communes. Le poste du commandant est occupé par le colonel Goybet, vieille connaissance, commandant la brigade, celui du régiment par le colonel de Poumayrac remplacé par Jacquemot qui reprend le commandement du régiment.

La première parole a été pour un soldat qu’il rencontre et qui portait à son képi une médaille du sacré cœur comme beaucoup, l’ayant reçue de leurs familles sans aucune pensée cléricale.

« Otez ainsi cette étiquette » telle fut la première parole de cet illustre franc-maçon, digne émule des Sarrail et consorts.

C’est sans aucun enthousiasme que nous voyons revenir ce chef dur et partial. De son côté, il n’était nullement satisfait de nous voir passer capitaine, moi et quelques autres. Nos hommes s’installent et travaillent toute la nuit à porter en première ligne ces lourds rondins de bois dont on garnissait la tranchée.

Le 10 juillet, nous sommes surpris de voir monter des tracteurs qui tirent deux pièces de 120 et encore plus étonnés de reconnaître parmi les conducteurs de ces tracteurs François Velin, beau-frère d’André avec lequel je fais une longue conversation.

(Note de RS : André Boucher est un frère de Paul).

Le tracteur fait en montant un bruit infernal que nous détestons car nous craignons l’arrivée des marmites. Le lendemain, le tracteur est remplacé avantageusement par un attelage de dix bœufs robustes…

Jacquemot toujours ladre n’invite personne à sa table, un nouveau capitaine arrivant est envoyé à ma popote et je fais connaissance avec le capitaine Villard qui va commander la 6e Cie. Il nous amusera fort avec son caractère joyeux et dont le hasard de la vie fera plus tard mon vendeur à Strasbourg.

Je vais à plusieurs reprises visiter les premières lignes installées en plein sur la hauteur des chaumes à 1271 mètres. On découvre un panorama admirable. Dans la direction ouest, un ballon captif plane toute la journée. Toute la nuit, on se bat en dessous, c’est Le Linge. A l’est, la plaine, au sud, le ballon de Guebwiller… Je vois au retour des canons à 30 mètres à peine des lignes, mauvais signe. Il se prépare sûrement quelque chose.

Je reçois d’excellentes lettres de Gérardmer où ma fille Annette demande si la lune qu’elle voit est la même que celle que je vois la nuit.

Les rapports annoncent les premières permissions ! Partir en permission en pleine guerre, aurait-on cru cela et cependant ce sont les boches qui l’ont inauguré et cela nous fut appliqué malgré la résistance des chefs militaires. Que craignent-ils ? des racontars à l’arrière ou des retours difficiles.

Certains comme Goybet furent longs à se décider à signer les premières permissions et Jacquemot fit bien mieux. Je vais le raconter plus loin. Et cependant la permission fut désavouée et jusqu’à la fin de la guerre fut fractionnée par tranches de quatre mois dans le souvenir de la permission précédente et l’espoir de la suivante. Tous y tenaient tant que le rôle du chef fut de veiller de très près que les tours furent bien réguliers. Rien ne devait les interrompre, ne dût-on envoyer qu’un homme pour que le tour continue tandis que la décision « permissions supprimées » avait de déplorables retentissements. J’anticipe un peu en 1917 où cette décision fit plus pour le mécontentement des troupes qui m’entouraient que tous les tracts de l’armée.

Jusqu’au 27 juillet, je circule dans tout ce coin, descends aux lacs, monte au Klintzkopf où j’aperçois un fort bombardement sur le Reichackerkopf. Je vais en ligne quand le 28 juillet, deux des Cies au repos, ma 5e Cie et celle de Villard la 6e reçoivent l’ordre d’aller vers le camp 1025 dont j’ai parlé et où j’ai déjà séjourné au mois de juin, aux attaques de Metzeral. Ce camp est bien amélioré mais contrairement au camp Brun où la tranquillité est grande, le camp 1025 reçoit de temps à autres quelques obus.

Nous nous présentons au chef local, le colonel des chasseurs Tabouis et nous voyons arriver alerte et fringant, le général Serret qui vient s’assurer que nos deux Cies sont là. Il s’assure des capitaines, tique un peu à la vue des cheveux blancs de Villard et dit « Tabouis manque de réserve, je lui ai envoyé deux de nos Cies qui sont au repos ici ».

J’ai déjà trop d’expérience pour ne pas me dire que l’intérêt qui nous est porté par ces grands chefs nous fait présumer quelque histoire… Nous nous installons au camp qui comporte des tables en plein air. Celle qui a notre choix reçoit notre vaisselle d’aluminium en vue du déjeuner. Et alors que nous étions tous ailleurs, tout est détruit par un obus isolé.

Quelques minutes plus tard, nous étions prosaïquement en train de déjeuner…

Le 29, Tabouis nous donne à tracer un chemin en zigzag vers la vallée dans le bois rempli de trous de combats de juin. Je fais ramasser quantité de cartouches, effets, fusils et je vais au 955 et montre au père Villard les emplacements de combat de juin 1915. Je récupère des milliers de cartouches. Le lendemain, nous descendons à Mittlach où nous voyons Bertin du 68e et descendons à l’ouest des boches où est le 13e BCA.

« La gazette du centenaire n° 19 »

Editée en juillet 2015 par la cellule communication du 152e RI à Colmar et transmise par le lieutenant-colonel Bodénès de la direction des Ressources Humaines de l’armée de terre.

Juillet 1915, déploiement sur l’Hilsenfirst:

Le 1er juillet 1915, le régiment est regroupé à Saint-Amarin et dans l’usine voisine de Malmerspach. Le colonel de Poumayrac cantonne au camp Renié, au pied de l’Hartmannswillerkopf, d’où il commande le secteur depuis le 26 avril.

Le repos va être de courte durée car dès le 2 juillet, le 1er bataillon est envoyé sur l’Hilsenfirst en renfort de la 81e brigade d’infanterie du colonel Goybet. Le 3 juillet, il est rejoint en première ligne par la compagnie de mitrailleuses et l’équipe de téléphonistes du régiment, le 5 juillet par le 3e bataillon et le 6 juillet, par le 2e bataillon mis en réserve.

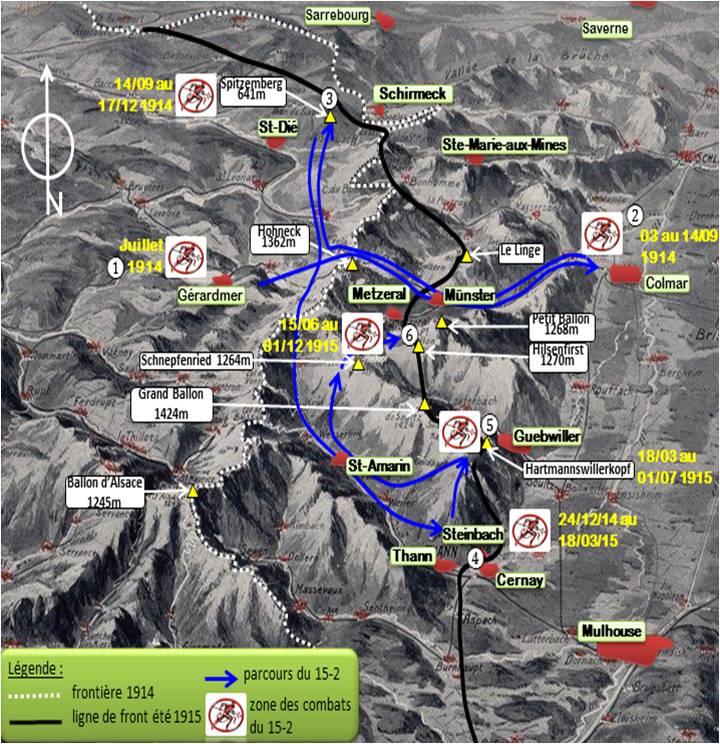

Parcours du 15-2 dans les Vosges du 1er août 1914 au 1er décembre 1915

Parcours du 15-2 dans les Vosges du 1er août 1914 au 1er décembre 1915

Pendant trois mois, l’Hilsenfirst devient le nouveau secteur du régiment. En juillet, il travaille à des travaux d’amélioration des tranchées, à la construction d’abris et à la mise en place d’obstacles. Le secteur est soumis à des tirs d’artillerie sporadiques et des échanges de coup de feu intermittents qui causent des pertes quotidiennes.

Le sous-lieutenant Drouet, qui a rejoint le régiment le 18 juillet est immédiatement nommé chef de section à la 12e compagnie. Il écrit : « Tous les 4 jours, les sections se relèvent dans les tranchées. Le service y est assez dur pour les hommes car il y a beaucoup de travaux à exécuter, et le service de garde est trop chargé. Il fait froid sur le piton de l'Hilsenfirst et […] on supporte les vêtements chauds. Le secteur est relativement calme, sauf tous les jours à 10h30 et 17h30 quand les Allemands arrosent notre position. Ce sont les heures des repas. Les poilus sont très disciplinés et très courageux au combat. Ils obéissent bien et aiment leurs chefs.

Cette guerre de tranchées est assez monotone, mais beaucoup plus confortable que la guerre de mouvement. Nos gourbis nous mettent à l'abri de la pluie et on y dort relativement bien. Les repas se font à heures régulières, notre popote fonctionne à merveille et rien ne nous manque, le ravitaillement se fait très bien et nous apporte tout ce que nous désirons. A part le service à prendre et le quart de nuit, les quelques marmitages boches et les fusillades de la nuit, nous sommes assez tranquilles.

L'Hilsenfirst est français depuis le 24 juin. C’est un des sommets les plus élevés des Vosges. Nous en occupons juste la crête et ma compagnie est sur le point culminant. Nous avons une vue splendide, Munster est à nos pieds, Metzeral au nord, la plaine d'Alsace s'étend devant nous jusqu'au Rhin. Nous assistons aux combats furieux qui se livrent près de nous au Lingekopf et au Barenkopf (ndlr : le Linge). Derrière nous nous avons la crête frontière, le Hohneck, le col de la Schlucht que les Allemands bombardent avec des obus de 420, le col du Bonhomme, etc., etc. Nous avons la chance d'être dans un joli pays où la saison actuelle est agréable. »

Le 8 juillet marque le retour du lieutenant-colonel Jacquemot qui reprend le commandement du régiment alors que le colonel de Poumayrac est nommé adjoint au général Serret commandant la 66e division d’infanterie.

Le 25 juillet est un jour exceptionnel car il voit le départ des premiers permissionnaires depuis le début de la guerre. 4 officiers, 6 hommes et 1 caporal sont désignés dans chaque compagnie du 2e bataillon en réserve, ainsi que dans les compagnies de réserve des 1er et 3e bataillons.

Le 27 juillet, le colonel Goybet quitte le secteur de l’Hilsenfirst et le lieutenant-colonel Jacquemot prend le commandement du secteur.

Le 30 juillet, un renfort de 74 hommes arrive et permet d’aligner toutes les compagnies à 190.

Les permissionnaires. Contexte historique

Lorsque la guerre éclate en août 1914, nul ne s’attend à ce qu’elle dure plus de quatre ans. Lors des conflits précédents, il n’était accordé aucun congé aux soldats, sauf exception. La notion même de permission, c’est-à-dire la période pendant laquelle un combattant quitte le front, est une nouveauté dont le besoin a surpris les états-majors tant l’idée d’une guerre courte, basée sur un choc frontal avec le maximum d’effectifs, était ancrée dans les esprits.

À partir de 1915, la question des permissions s’impose parce que les belligérants pensaient que le conflit serait fini à la Noël 1914. Mais la guerre de mouvement devenue guerre de position au début de l’automne, sur un front et des positions durablement établis autour des réseaux de tranchées, conduit très vite à donner des permissions de guerre. Les premières ne sont accordées qu’à partir de juillet 1915, soit près d’un an après le début de la guerre. De 7 jours pour les célibataires, à 10 jours pour les soldats mariés en 1915-1917, leur durée s’allonge dans les derniers temps de la guerre.

Le transport des permissionnaires se fait quasi exclusivement par train. C’est un véritable défi logistique. Ils doivent en effet emprunter des trains spéciaux qui leur sont réservés à partir d’un matériel souvent obsolète, avec des wagons de troisième classe pour les soldats. Les officiers et les gendarmes, peuvent, en payant leur billet, s’installer en seconde, voire en première.

Le caractère improvisé de la mise en place des trains de permissionnaires a des conséquences majeures en termes de sécurité. Les accidents sont assez nombreux. Le déraillement d’un train près de Modane dans la nuit du 12 au 13 décembre 1917, reste à ce jour le plus grave accident ferroviaire français. 1 000 permissionnaires revenant d’Italie avaient pris place dans ce train spécial de 19 voitures qui se dirigeait vers Chambéry. 800 périrent.

Tout le réseau ferroviaire partant de Paris, les permissionnaires se concentrent dans cette ville de toutes les tentations posant des problèmes aigus avec les lieux de spectacles et de plaisirs et à cause du développement d’une économie parallèle de l’alcoolisme et de la prostitution. C’est seulement après 1916 que des dispositions précises sont prises par l’état-major qui craint que le « Gai Paris » ne suscite une sorte d’esprit frondeur de retour au front, voire des désertions. Un contrôle renforcé de l’accès à Paris est mis en place après les mutineries de 1917, la présence successive de 4 millions de permissionnaires sur le pavé parisien pouvant avoir de graves conséquences.

La fréquentation quotidienne de la mort et de son odeur, la vue des corps déchiquetés, mais surtout l’esprit combatif et le courage dont ils faisaient preuve, donnaient aux permissionnaires un sentiment de supériorité qui n’allait pas dans leur esprit sans droits ni privilèges. Les permissions et la constatation de la vie à l’arrière leur firent découvrir un système inégalitaire d’où naquit la notion de « planqué ». Jusqu’à la fin de la guerre, le gouvernement et l’état-major n’ont eu de cesse de vouloir rendre le régime des permissions plus équitable, mais entre les lois et règlements militaires, et leur application sur le terrain, il y a toujours des différences ! Les quotas de permissionnaires ont varié selon les unités et les opérations. Les troupes indigènes furent les laissés-pour-compte des permissions, notamment à cause de l’éloignement de leurs foyers.

Cependant, après l’enfer du voyage en train, les permissions apportaient un moment de paix et de sécurité, du repos, l’occasion de jouir des plaisirs de la vie parisienne et surtout de pouvoir retrouver le foyer familial, avec d’intenses moments d’émotion. Mais ce moment de bonheur précédait inévitablement celui de la séparation vécue douloureusement par les familles et les soldats. C’est ainsi qu’un soldat évoque ses adieux aux êtres aimés et la douleur du départ à la gare : "L’arrachement de ce matin a été affreusement pénible. […] Et c’est moi qui les console… Je le fais avec d’autant plus d’émotion que, s’ils ne savent pas, moi je sais où je vais. J’ai une grande envie de pleurer sur nous. Ma pudeur l’arrête dans ma gorge. Je n’ai pas voulu qu’ils m’accompagnent jusqu’au wagon. Ces piétinements traditionnels sur le macadam devant la portière, je n’aurais pu les supporter."

La réalité vécue pendant des permissions était plutôt douce-amère, entre les étreintes furtives et les retrouvailles amoureuses, entre l’oubli dans l’alcool et les accès de violence, le ressentiment et le mépris envers les embusqués, les adultères, l’état plus ou moins bon de l’entreprise, de la boutique ou de la ferme le plus souvent dirigées par la femme ou la mère du combattant. Mais aussi la visite aux camarades blessés et aux cimetières qui, au-delà de l’amitié, de la camaraderie de combat et du pieux souvenir, permettaient de rester moralement en état de guerre et ne pas trop céder aux délices de Capoue. La plus grande épreuve vécue par les permissionnaires était en effet le décalage entre leur vécu et celui de leurs proches qui ne pouvaient imaginer ce qu’ils vivaient au front (« s’ils ne savent pas, moi je sais où je vais »). Cette incommunicabilité bien connue de tous les militaires faisait que beaucoup n’attendaient que d’y retourner, ajoutant ainsi à l’incompréhension mutuelle et à la souffrance.

Fin de la première partie du chapitre VII

A découvrir aussi

- Souvenirs de guerre 1914-1919 (Paul Boucher) - Ch. 5-6

- Souvenirs de guerre 1914-1919 (Paul Boucher) - Ch. 5-7

- Souvenirs de guerre 1914-1919 (Paul Boucher) - Ch 6-5 - Hartmann- Metzeral

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres