Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 47 - Juin 1918

Olivier Farret – 06-10-2018

4 juin, L’affolement est grand à Paris et les parlementaires sont très en colère. Au cours de la séance à la Chambre des députés, Clemenceau a le plus grand mal à défendre les chefs, surpris par l’offensive allemande :

« Messieurs,… Nous sommes dans les heures cruelles que je vous avais annoncées. Toute la question est de savoir si nous sommes de taille à les supporter…

L’armée est au-dessus de ce que nous pouvions attendre d’elle, et quand je dis l’armée, j’entends les hommes de tous rangs et de tous grades qui sont au feu. Ces hommes livrent en ce moment, la bataille la plus dure de la guerre et la livrent avec un héroïsme pour lequel je ne trouve pas d’expression digne de la qualifier…

Nous avons une armée faite de nos enfants, de nos frères, de tous les nôtres. Que pourrions-nous avoir à dire contre elle ?...

Suivant que vous serez calmes, confiants en vous-mêmes, résolus à aller jusqu’au bout dans cette dure bataille, la victoire est à vous. Elle est à vous parce que nos ennemis ont pour méthode de guerre de se jeter à corps perdu dans une aventure et d’y risquer tout.

Ils l’ont essayé à Verdun comme sur l’Yser ; ils l’ont essayé aussi longtemps qu’ils l’ont pu, ils l’ont essayé sur les mines, sur Dunkerque, sur Calais. Ils ont été mis en échec- par qui ? par les Anglais d’abord, par les Français ensuite. Ils sont arrivés, après cela, en Champagne. Ils ont avancé. Croyez-vous possible de faire une guerre dans laquelle on ne doit jamais reculer ? Il n’y a qu’une chose qui importe, c’est l’issue victorieuse, c’est le succès final.

Nos hommes ne peuvent que donner leur vie ; mais vous, par votre attitude patiente, ferme, résolue, vous pouvez leur donner ce qu’ils méritent d’avoir : la Victoire. Vous avez devant vous un gouvernement qui n’envisagera jamais, dans aucun cas, l’éventualité de traiter sans la victoire…

Les Allemands, une fois de plus dans cette guerre, jouent leur va-tout. Mais il faut qu’ils réussissent ; et c’est la question ; le « coup » qu’ils tentent consiste à vous terroriser, à vous faire peur, pour vous faire abandonner la lutte…

La question est celle-ci : les événements de Russie ont permis à un million d’hommes de se reporter sur le front franco-britannique ; nous avons des Alliés que nous n’avions pas dans la guerre de 1870 où nous avions succombé parce que nous étions seuls ; nous avons des Alliés qui représentent les premières Nations du monde. Nous avons des Alliés qui se sont engagés avec nous à pousser la guerre jusqu’au bout, jusqu’au succès que nous tenons, que nous sommes à la veille de tenir si nous avons l’obstination nécessaire. Je sais bien que la majorité de cette Chambre aura l’obstination qu’il faut. Mais j’aurais voulu que ce fût l’unanimité.

J’affirme que la victoire dépend de nous à condition que les pouvoirs civils s’élèvent à la hauteur de leur devoir, parce qu’il n’y a pas besoin de faire cette recommandation aux soldats…

Quant à moi, je prétends que le peuple français jusqu’ici a fait dans toutes ses parties le plein de son devoir. Ceux qui sont tombés ne sont pas tombés en vain puisqu’ils ont trouvé moyen de grandir l’Histoire française. Il reste aux vivants à parachever l’œuvre magnifique des morts. »

De l’ensemble de l’hémicycle, de vifs applaudissements accompagnent Clemenceau qui retourne à son banc, recevant les félicitations de ses collègues. (Jean-Jacques Becker)

En parvenant à décrypter les télégrammes allemands interceptés le 2 juin, le lieutenant Georges Painvin permet de prévenir la prochaine grande offensive allemande. Ce message déchiffré avait été envoyé aux avant-postes dans la région de Ramaugies, au nord de Compiègne. Le texte du « Radiogramme de la Victoire » se présentait sous sa forme chiffrée :

« FGAXA XAXFF FAFVA AVDFA GAXFX FAFAG DXGGX AGXFD XGAGX GAXGX AGXVF VXXAG XDDAX GGAAF DGGAF FXGGX XDFAX GXAXV AGXGG DFAGG GXVAX VFXGV FFGGA XDGAX FDVGG A »

Signifiant : « Hâtez l’approvisionnement, le faire même de jour tant qu’on n’est pas vu ».

Le message est transmis à Foch qui est convaincu de l’imminence d’une attaque sur Compiègne et renforce le front avec des troupes de réserve.

Georges Painvin (1886 – 1980), polytechnicien et ingénieur du corps des mines de Paris, est professeur de géologie et de paléontologie. Passionné par les chiffres, il propose une méthode, le système ARC, qui permet de retrouver la clef employée pour le chiffrement. Affecté au Service de chiffre, il réussit à casser les chiffres de la marine allemande. Aidé par des officiers du chiffre, il réussit avec difficulté à casser les codes allemands de plus en plus complexes début juin 1918. (wikipedia.org)

L’heure est grave sur le front de la Marne. Suivant les directives du généralissime, Pétain, commandant en chef, exige du général Micheler, chef de la Ve Armée, qui tient le flanc droit de la poche allemande, de conserver Reims à tout prix :

« Résistez là où vous êtes. Faites comprendre aux officiers généraux sous vos ordres que leur honneur militaire est engagé. N’hésitez pas à employer la violence si nécessaire ».

2 juin, les Allemands entrent à Château-Thierry et l’installation d’une tête de pont de l’autre côté de la Marne affole les esprits. Ils sont à 85 km de Paris. La bourgeoisie parisienne s’affole et prend d’assaut les gares parisiennes ; chaque jour 50 000 personnes fuient la capitale jusqu’à la mi-juin. Le général Dubail, gouverneur militaire n’a que 14 000 hommes sous ses ordres. Par ailleurs, la ville des Sacres est menacée, voire perdue, entrainant l’évacuation de la population.

Pétain lance son vibrant ordre du jour : « Debout les héros de la Marne ! »

Les Français parviennent à résister sur les deux flancs de la poche, la forêt de Villers-Cotterêts, la montagne de Reims à l’est. Cependant l’avance allemande s’essouffle et vient s’échouer sur l’obstacle de la Marne où les Alliés parviennent enfin à rétablir une ligne continue.

Cependant, la Marne atteinte à Château-Thierry par les Allemands, le grand axe de communication vers l’est est coupé (voie Paris- Chalons- Nancy) avec 323 communes envahies, 124 000 hommes mis hors de combat dont près de 60 000 prisonniers.

Le 150e RI arrivé depuis la fin mai en Champagne, tient le secteur devant Romigny et Ville-en-Tardenois au sud-ouest de Reims, au sein de la 40e DI qui couvre la route d’Épernay. Le 1er juin au matin, l’ennemi attaque s’infiltrant entre les fractions du régiment ; la lutte est furieuse et acharnée ; les pertes sont sévères mais le régiment réussit à rétablir une ligne de défense solidement fixée le 2 juin. L’ennemi semble à bout de souffle, seul son artillerie nous bombarde violemment. Le secteur va se stabiliser à la mi-juin. Le régiment est cité à l’ordre de la Ve Armée.

5 juin, En raison de l’étirement de ses arrières dans la poche et du manque de réserves, Ludendorff ordonne l’arrêt de l’offensive générale. Citons encore la résistance farouche de la division marocaine au sud-ouest de Soissons face aux Allemands qui tentent de forcer le passage entre l’Aisne et Montgobert…

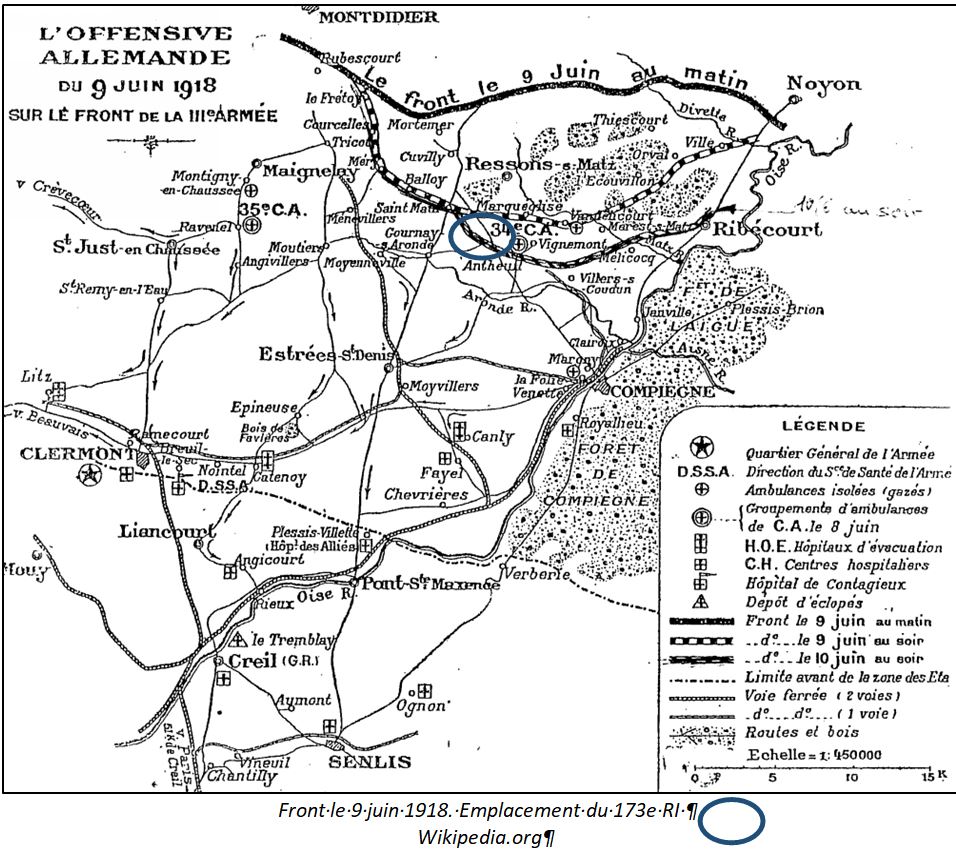

Le 173e RI d’André Farret est transporté de Lorraine via Nancy vers le nord-est de Compiègne, en chemin de fer puis en camions pour rejoindre le 7 juin Villers-sous-Coudun, intégrée dans la 126e DI (55e, 112e, 173e RI) dépendant de la IIIe Armée.

Les armes se taisent à peine sur la Marne que l’on entend les premiers cliquetis de baïonnettes entre la Somme et l’Oise. Après Michaël, Georgette et Blücher, Ludendorff qui conserve toujours l’initiative, met sur pied l’opération Gneisenau, qui, en prenant Compiègne pour direction, ouvre une nouvelle voie vers Paris.

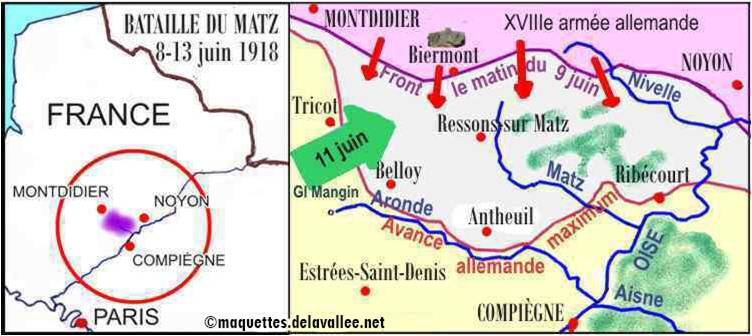

Opération Gneisenau, 9 juin 1918

Nom de code d’opération faisant référence à un général prussien, August von Gneisenau qui se distingua lors des guerres napoléoniennes.

Front d’attaque : L’Oise entre Montdidier et Noyon, soit 35 km, par le couloir que dessine la vallée du Matz en direction de Compiègne. C’est la XVIIIe armée du général Von Hutier qui s’élancera. En face, la 3e Armée du général Humbert, prévenu de l’imminence de l’assaut par des déserteurs : Organisation d’une défense élastique avec repli tactique sur la 2e ligne.

Opération Gneisenau – Bataille du Matz 9 – 13 juin

9 juin, 00h00, un déluge de feu s’abat sur les lignes françaises. L’artillerie française reste intacte. Les Allemands avancent de quelques km vers le sud et descendent le cours du Matz et parviennent jusqu’au cours de l’Aronde, qui se jette dans l’Oise aux portes de Compiègne.

À Paris, le désarroi règne. Le Haut commandement pense abandonner les places de Verdun et de Nancy et même la Lorraine et les Vosges…

Le front de la IIIe Armée est violemment attaqué, la 126e DI dont le 173e avec André Farret, commandant le 3e bataillon, est soumise au tir des pièces à longue portée. C’est au milieu de la poussière, de la fumée, des rafales de gaz que le régiment se porte en avant du Matz, au secours des unités de la 125e DI, dominées, écrasées par la violence de l’attaque. Le Matz est franchi, le régiment se déploie sur un plateau à découvert, très vite signalé par l’aviation ennemie et l’artillerie qui arrose en tous sens. De notre côté, on voit à l’œil nu l’infiltration de groupes d’assaut allemands avec mitraillettes et mitrailleuses. Au moment d’arriver sur les emplacements de défense, l’aviation allemande surgit comme le raconte le chef d’escadron Janet :

« Au moment où les unités sont engagées dans ce terrain difficile, apparaît la fameuse escadrille Richthofen : elle compte une dizaine d’avions qui survolent très bas le bataillon, le bombardent copieusement au moyen de petites bombes et le mitraillent avec violence. Dans ce sol peu consistant, toutes les bombes font fougasse [fichées dans la terre], et le tir des mitrailleuses reste totalement inefficace : en fin de compte, pas un homme n’est touché et cette attaque n’occasionne même pas le plus léger désordre dans les compagnies. »

À 11 heures, un combat d’infanterie d’une violence inouïe s’engage ; les mitrailleuses font rage des deux côtés. Le feu d’artillerie augmente d’intensité. Couchés, nos mitrailleurs et fusiliers font de la bonne besogne, interdisant toute avance allemande dont la pression ne faiblit pas :

«…Malgré le feu terrible, une compagnie de fantassins allemands se lance à l’assaut, et progresse en petites colonnes, l’arme à la main… Les plus braves arrivent à quelques pas de nos tirailleurs et sont abattus. L’un d’eux, un géant blond, vêtu et équipé de neuf des pieds à la tête tombe grièvement blessé à sept ou huit mètres de notre première ligne ; il est traîné jusqu’au lieutenant Lacombe. Il ne porte aucun insigne, n’a sur lui aucun papier ; l’officier parvient à le faire causer malgré son triste état et apprend que cet homme appartient à un régiment de la garde impériale. »

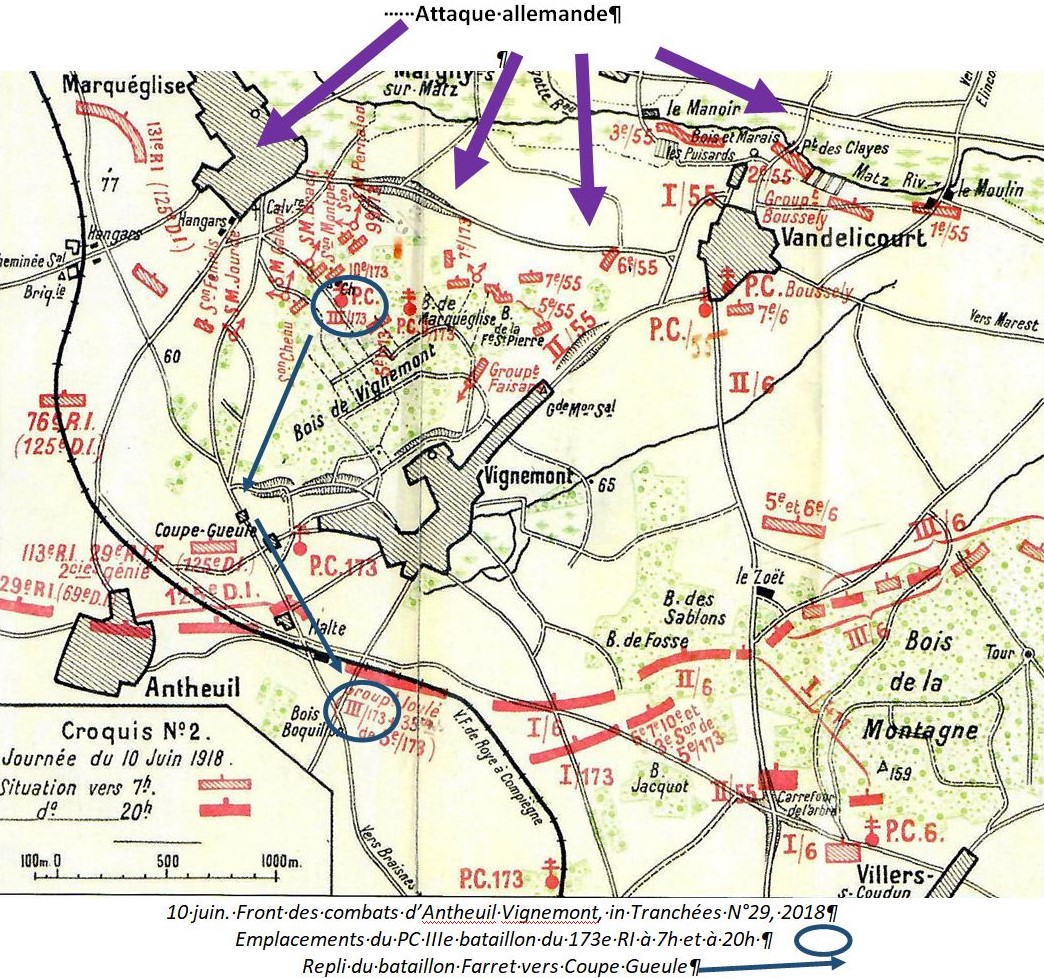

En fin de journée, la pression devient insupportable et les pertes sont lourdes. Un ordre de repli du colonel commandant la 126e DI est retransmis aux éléments survivants des 9e et 10e Compagnies. Sous les ordres du Capitaine Armengaud qui commande les unités de mitrailleurs, le repli s'effectue, non sans pertes. C’est grâce à son énergie et à son exemple que parviennent à se replier, échelon par échelon la majeure partie des survivants de la première ligne. La défense est reportée au sud du Matz et de Marquéglise qui tombe aux mains de l’ennemi.

En cette soirée du 9 juin 1918, un calme relatif s'abat sur cette zone de combats, ce qui permet aux combattants de se ravitailler et de consolider leurs positions sur le Matz. L’ennemi ne poursuit pas ; le mouvement des unités du 173e RI s’opère dans le plus grand calme. (Historique du 173e RI et Tranchées, N° 28 et 29, 2018)

Dans la nuit, un Allemand est fait prisonnier. De haute stature, sac au dos, fusil à la main, baïonnette encore au canon, il sanglote et bredouille : « Kamarad et Morgen fruch, vier, uhr (demain matin à quatre heures). » Cela augure une forte attaque le lendemain. Comme l’évoque le commandant Janet dans son témoignage, la rivière Matz ne constitue pas un obstacle sérieux, mais le site du repli du 173e RI est marécageux et boisé, dominé par une colline dominant de 80 m Marquéglise. La voie ferrée de Compiègne à Roye, présentant un léger remblai, traverse le champ de bataille et va jouer un rôle important dans les combats.

10 juin, dès l’aube, la nouvelle progression des Allemands met à mal les défenses françaises. Presque toutes les réserves sont englouties pour colmater le front. Cependant, l’infanterie française résiste farouchement.

« Il semble qu’un vent fou de sacrifice ait soufflé sur chacun… Les poilus ont défendu pied à pied chaque buisson, chaque bosquet. … On leur avait demandé de résister coûte que coûte, jusqu’à la dernière cartouche. Ils ont dépassé toutes les espérances. Le chef de bataillon et un agent de liaison, avec un fusil mitrailleur sous le bras, ont défendu à eux seuls l’accès d’un sentier. » (Témoignage d’un fantassin du 72e RI)

Pour le 173e RI, la journée du 10 juin sera aussi dramatique que la précédente. Dès le matin l’ennemi, après son attaque de la veille, a mis à profit la nuit pour agencer son dispositif, mais, malgré de forts bombardements d'artillerie accompagnant des attaques en lignes, ou des infiltrations, toutes ses tentatives sont repoussées. Nos mitrailleuses crachent sans arrêt empêchant les Allemands de déboucher des bords du Matz et des lisières de Marquéglise. Les fantassins ennemis sont cloués sur place, comme le souligne plus tard le caporal Lamartine du 3e bataillon commandé par André Farret :

« Nous tirons sans arrêt. De mon emplacement, j’avais une vue superbe… Je vois encore une section entière, que j’avais laissée un peu s’approcher, fauchée par ma mitrailleuse. »

Pourtant, la situation du 173e RI va se détériorer.

L’effort allemand est plus menaçant à droite. Les saules autour de la rivière favorisent les concentrations. Ces rassemblements ennemis sont pris sous les tirs des mitrailleuses, mais, malgré les pertes, les lignes allemandes continuent à déferler sur nos positions.

Une forte infiltration vient de se produire au point de jonction des 1er et 2e bataillons. Le régiment, très éprouvé, a ordre de tenir, mais débordé aux ailes, il est presque encerclé. Le 3e bataillon s’accroche sur ses positions ; le commandant Farret donne l’ordre à l’aspirant Paoli de tenir son poste coûte que coûte face aux Allemands qui sont sur le point de déboucher dans la grande clairière.

L’ordre de repli est donné aux unités en ligne ; le 173e RI rompt le combat et doit s’établir à un kilomètre en arrière, le long de la voie ferrée Roye – Compiègne aux abords d’Antheuil.

Dans les ruines du village de Marquéglise, les Allemands poussent des "hourra" vainqueurs.

À 11h30, le commandant André Farret, chef du 3e bataillon, organise l’opération de repli. L’aspirant Paoli et le lieutenant Rosier doivent couvrir la retraite du bataillon en constituant une ligne de tirailleurs. Elle ouvre le feu sur l’ennemi, si rapproché que l’aspirant Paoli peut faire usage de son révolver. Le lieutenant Rosier est atteint de deux balles ; la première brise l’oculaire de la jumelle, la seconde lui traverse le cou, sans léser la colonne vertébrale. Impressionnés par la défense des Français, les Allemands refluent à l’intérieur du bois.

Les différentes fractions du bataillon battent en retraite sur Coupe-Gueule au pas de course. L’héroïque Bru, le genou fracassé par une balle, se traîne tout sanglant sur le sol, jusqu’à portée de voix du lieutenant Nicolaï, et lui crie : « Mon lieutenant, vous pouvez vous replier : ordre du chef de bataillon ! » […] Quant aux autres fractions de la ligne de feu, elles ont traversé la clairière, sous une pluie de balles et d’obus ; formées en une colonne confuse, elles enfilent ensuite, à vive allure, le layon forestier vers le sud-est. […]

Lorsque le commandant Farret juge que l’écoulement du gros de son bataillon est terminé, il fait replier à leur tour les éléments qui constituent le flanc défensif sous les ordres de l’aspirant Paoli et du lieutenant Rosier, ce dernier criant sans répit, malgré sa blessure : « Marchez sur le soleil ! ». C’est à ce moment que débouchent dans la grande clairière l’aspirant Bracq, le caporal Lamartine et leurs mitrailleurs ; ils se joignent aux groupes de queue du bataillon. Grâce à leur héroïsme, ils ont arrêté le mouvement débordant de l’ennemi […]

Tel un capitaine sur son vaisseau qui sombre – d’ailleurs un de ses frères sert, comme lieutenant de vaisseau, dans la Méditerranée, l’autre frère, chef de bataillon à 33 ans, 7 fois cité, a été tué au Chemin des Dames le 5 avril 1917- le commandant Farret a tenu à partir le dernier, accompagné par le capitaine Armengaud responsable de la compagnie de mitrailleuses.

Avec la conviction que tout son monde s’est décroché, les deux officiers ferment la marche dans le layon où les débris du bataillon dévalent au pas de course vers Vignemont et Coupe-Gueule.[…] Au moment où la colonne est près d’atteindre la lisière sud du taillis, les Allemands débouchent de Vignemont et se dirigent au pas de gymnastique d’est en ouest entre le village et le bois. Aux côtés du caporal Lamartine, le tireur Ruffat est tué raide par une balle ; un autre s’écroule mortellement atteint ; le lieutenant Rosier, guidant la colonne, parvient à gagner la voie ferrée de Roye à Compiègne, derrière laquelle se reforment les débris du bataillon, un peu à l’est de la halte d’Antheuil.

Farret et Armengaud qui ferment la marche, poursuivis par les Allemands, gagnent Coupe Gueule et tentent de rallier la voie ferrée par la route qui rejoint la halte- station d’Antheuil, sur laquelle tombe des obus de gros calibre.

« Malheureusement pour Farret, l’ennemi les suit de près :

« Une mitraillette, qui vient de s’embusquer à la lisière du taillis, non loin du point par lequel les deux officiers ont débouché, balaie le chemin que mouchettent de petits flocons blancs : un bruit mat à la droite du capitaine Armengaud, et le commandant Farret tombe à la renverse, frappé de deux balles, l’une à la tête, l’autre au cœur. Aidé d’un homme qui se repliait derrière lui, le capitaine traîne le corps dans le fossé est de la route, non sans avoir pieusement recueilli l’alliance et les papiers de l’officier. Il parvient sain et sauf à la halte et retrouve enfin le lieutenant-colonel Houssais et les restes du 3e bataillon.

La nouvelle de la mort du chef vénéré plonge dans la consternation les soldats du commandant Farret ; l’un d’eux, le caporal clairon Laplanche, tout petit homme, haut comme une botte, déjà distingué par son courage, déniche on ne sait où une brouette, va chercher, sous une grêle de balles, le corps dans le fossé et le ramène dans nos lignes. » Chef d’escadron Janet.

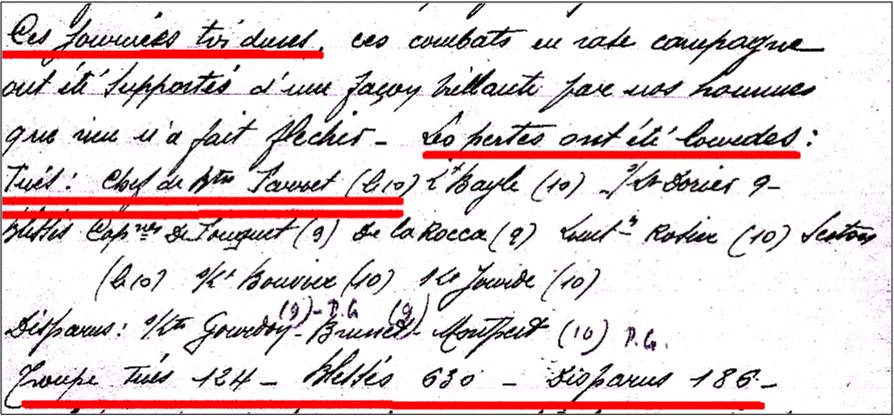

Très éprouvé, le régiment perd les 9 et 10 juin près de 1 000 hommes dont 135 tués, 630 blessés et 186 disparus. (Historique, JMO du 173e RI et Revue d’infanterie 1918, Éditeur H.-Ch. Lavauzelle, avec le témoignage du Chef d’escadron Janet).

JMO 173eRI du 10 juin 1918

André Farret, chef de bataillon

Chevalier de la Légion d’honneur

1878 - 1918

« Mort à l’ennemi le 10 juin 1918. Officier dont la grande valeur professionnelle n’avait d’égale que l’élévation des sentiments. Tombé glorieusement au champ d’Honneur à la tête du Bataillon d’élite qu’il avait formé. Sa perte est irréparable pour le Régiment » Lieutenant-colonel Houssais, commandant le 173e RI

André Farret recevra, à titre posthume, une citation à l’ordre de l’Armée datée du 3 juillet 1918 :

« A opposé à l’ennemi, les 9 et 10 juin, une résistance indomptable, lui a infligé des pertes sévères et n’a abandonné ses positions que sur un ordre écrit. Glorieusement tué en accomplissant noblement son devoir à la tête d’un bataillon d’élite ».

André Farret laisse une veuve, Juliette, avec trois enfants, Marguerite, 12 ans, Henri, 9 ans, et Marie, 5 ans.

Je n’ose imaginer la douleur indicible quand la nouvelle de la mort d’André Farret parvient à Toulon chez Juliette Farret et ses trois enfants et chez Victorine Farret, sa mère, veuve d’Étienne depuis août 1917. Elle a perdu deux de ses fils et six de ses petits-enfants sont orphelins de guerre.

Quelle douleur indicible quand ma grand-mère Yvonne Farret-Cambon apprendra à Montpellier la mort de son beau-frère André… après la mort de Paul, son mari, le 5 avril 1917, après la mort de son jeune frère Marcel, porté disparu le 20 août 1914.

Quelle douleur indicible chez Pierre Farret qui a perdu ses deux frères et quelle responsabilité aussi vis-à-vis de ses neveux. Après la guerre, père de cinq enfants, Pierre Farret sera le tuteur des six orphelins.

À la fin du conflit, le pays comptera 600 000 veuves de guerre et 986 000 orphelins.

Face à cette marée déferlante de l’ennemi, n’est-ce pas l’occasion de contre-attaquer ?

Fayolle, Foch et même Pétain sont d’accord et vont chercher le général Charles Mangin, le sortant d’une certaine disgrâce depuis l’échec dramatique de l’offensive Nivelle d’avril 1917.

Le 11 juin, à la tête de la 10e Armée (5 divisions dont 2 américaines), avec l’appui de groupements de chars, il décide d’attaquer plein est, en direction du cours du Matz, sur le flanc de l’armée de Von Hutier, au sud de Montdidier.

Suivant la prescription de Foch « d’y aller à fond », Mangin, « tel un taureau chargeant droit devant lui sans se soucier des pertes » selon Pétain, attaquera par surprise, infanterie en tête suivie des chars. Les 163 chars, fer de lance de la nouvelle offensive, sont la plus grande concentration de blindés français jusqu’alors. Ce sont les chars d’avril et d’octobre 1917, les Saint-Chamond et les Schneider, des monstres à comparer aux petits chars légers Renault FT 17 qui seront utilisés au début de l’été.

Comme prévu, le corps de contre-attaque débouche ce 11 juin à 10h00. Le temps est superbe. L’artillerie française se déchaîne et atteint les réserves allemandes. Les chars se déploient en bataille avec l’infanterie qui s’engage sur le terrain, presque à découvert, comme l’écrira un Poilu :

« On nous a fait attaquer le matin, sur un front de 7 km, accompagnés de 150 tanks, sans aucune préparation d’artillerie étant occupée à tirer sur les réserves boches qui montaient… On nous a fait déployer en vagues dans la plaine, en pleine vue des Boches qui étaient sur une crête. Les Boches ont immédiatement déclenché un feu très serré de [canons] 77…, la mitrailleuse et les mitraillettes marchaient dur. Partis 130, à l’arrivée on était 65 ; juge du coup de balai… »

La bataille du Matz dure toute cette longue journée, stoppant les troupes allemandes qui résistent, après l’effet de surprise dû aux chars. (Éric Labayle, Henri Ortholan)

Le 173e RI contient l’avancée de l’ennemi, protégé par un tir extrêmement violent d’artillerie lourde et de mines. Celui-ci tente d’occuper la voie ferrée, prendre Antheuil qui lui ouvrirait la voie de Compiègne. Les unités lancées à l’assaut sont décimées, et se replient poursuivies par nos tirs d’artillerie. (Historique du 173e RI)

L’hécatombe des 10 et 11 juin provoque la montée en soutien du 6e RI Charentais.

Dans le crépuscule, à quelques mètres des Prussiens, les voix des blessés tombés dans le no man’s land que l’on ne peut secourir mettent les nerfs à vif. Trois jours durant retentiront râles, pleurs et accents.

« J’sommes pays Morvandiot, les copains, aidez-moi, c’est juste ma guibole. J’peux vivre encore. J’a laissé ma femme et mon p’tiot à la ferme. Qui c’etti qui va labourer ? »

Un autre hurle : « Achevez-moi, Bou Diou, j’ai trop mal, ne me laissez pas souffrir, comme une bête. »

Que répondre à ses suppliques ? En témoignage d’impuissance, les Poilus se bouchent les oreilles. Ils savent que cette prière peut dans la minute suivante devenir la leur. (Antonin-Toussaint Antona)

13 juin, une accalmie se dessine sans aucune attaque d’infanterie.

Dans la nuit du 13 au 14 juin, l’artillerie se déchaîne. À 3 heures, des obus éclairants illuminent la nuit, suivis d’obus à gaz asphyxiants et fumigènes. L’attaque du 6e régiment de la garde prussienne tente d’aborder nos avant-postes. L’affrontement est d’une violence extrême. Les soldats du 173e, debout ou à genoux sur la voie ferrée couchent à terre les assaillants. Le capitaine de la Rocca et le lieutenant Beyle tombent côte à côte sous les yeux du lieutenant Paoli. (François Petreto, Jean-Claude Fieschi)

J’emprunte le texte qui suit à l’ouvrage d’Antonin-Toussaint Antona, Ceux du 173e.

Les gaz surprennent Marc’Santo, le berger de Tassu environné de la nappe avant que de s’être équipé du masque à groin proéminent et lunettes de mica. Il tousse, bave, crache du sang, tourne sur lui-même en tâtonnant : « À l’aïutu ! Povarù di mé ; à l’aïutu, chi so ceccu ! » [Au secours, pauvre de moi, je suis aveugle.] Un soldat tente de le calmer et le fait s’accrocher à ses hanches jusqu’au poste de secours.

Se forme alors une dramatique chenille humaine de gazés trébuchants sur le terrain crevassé, à la lumière fantomatique des fusées éclairantes. Les victimes affluent sous les tentes à croix rouge où, débordés, les médecins surnagent dans le cataclysme.

Morts et blessés s’amoncellent. Tout n’est que cris et braillements de damnés. Des chairs en décomposition, des mutilations, des bandages souillés aux miasmes pestilentiels d’éther, partout le sang coule. Uniformes vert de gris et capotes bleues geignent, affalés pêle-mêle.

Perdus, cherchant à échapper au déluge d’acier, Petru-Santu, Thomas et Ghjaseppu se terrèrent au fond d’un obscur stollen (abri allemand bétonné), partiellement détruit, jonché de casques, grenades à manche et ustensiles divers. En un éclair de lumière, suivi d’une gigantesque déflagration, un obus de 210 désintégra le précaire refuge de trois vies. Dans l’air irrespirable de poussière, d’odeur de poudre, de cordite, les débris volèrent en tous sens. Contrebattu par les tirs français, le barrage des feux allemands s’éloignait. De longues minutes s’écoulèrent. Petru-Santu assommé mais conscient recouvrait peu à peu la mobilité de ses membres en palpant son corps. Entre ses doigts ruisselait un liquide poisseux, gluant et rouge. Un goût amer envahit sa bouche, il était blessé.

Déboutonnant maladroitement sa capote, chaque respiration révélait des billes d’acier de shrapnells fichés en pleine poitrine, le poumon droit gargouillant de sang. Ghjaseppu, accroupi dans la pénombre, considérait, hébété, le moignon en lambeaux de sa main gauche désarticulée. Bartier, roulé en boule au fond de la cagna, tournait le dos à ses camarades. Au prix de mille souffrances, Petru-Santu se traîna vers lui et, basculant son corps, recula d’effroi en découvrant la gorge de son ami, ouverte en plaie béante d’où la vie s’était échappée. Une silhouette se détacha dans l’embrasure effondrée de l’abri. Petru-Santu rassembla la dernière énergie pour crier : « Blessés !!! » En écho, à l’extérieur, on alertait les brancardiers. L’ombre dégagea les gravats, sous les traits hirsutes d’un grenadier de la 125e DI, qui tirant le Corse hors du trou, lui arracha un hurlement de douleur. Rejoints par des infirmiers maculés de sang, ils aidèrent Pietri qui, au bord de la folie, répétait mécaniquement : « Ma main, j’ai plus ma main. »

Petru-Santu reconnut deux Cortenais du régiment. Sentant ses forces l’abandonner, il saisit l’un deux par la manche et lui souffla : « Ô ghjenti, caccietti a Bartier » [Les gars, dégagez Bartie]. Le sergent Francescu Zucarelli le rassura : « Un’ t’inchiettà, ô Pè, ci n’occupemu. » [Ne t’inquiète pas, Pierre s’en occupe.] Le soldat Antona s’évanouit sur ces mots.

L’offensive allemande « Nach Compiègne ! » est jugulée, non sans avoir réclamé un effroyable tribut (Antoine-Toussaint Antona). Jusqu’au 5 juillet, le 173e RI tiendra ses positions, en les organisant et en les renforçant.

La progression allemande de 60 km est enrayée. Dès le 12 juin, Ludendorff décide d’arrêter l’opération Gneisenau. Et pour les Alliés, en particulier la France, il était temps. Il n’y a plus de réserves. Les pertes alliées s’élèvent à 100 000 Français, et 30 000 Britanniques dont 50 000 prisonniers.

Ordre général N° 597 du 13 juin 1918. IIIe Armée :

« Soldats de la IIIe Armée, la Bataille engagée par l’ennemi le 9 juin et terminée le 13 a été pour lui un dur échec. Il comptait nous écraser en un jour et être le soir à Compiègne… La gauche de l’armée (général Jacquot) grâce à ses énergiques contre-attaques n’a pas perdu un pouce de terrain, au centre et à droite, une résistance acharnée, dans laquelle il a subi des pertes énormes a réduit son avance à quelques kilomètres.

Le 11, le général Mangin, accourant à la rescousse avec un groupement de division, l’a, par une brillante et subite attaque, vigoureusement rejeté en arrière sur une large partie du front, achevant ainsi l’effondrement de son plan.

Si nous avons perdu du terrain, comme cela arrive presque fatalement dans la défensive, lui, il a perdu la Bataille. Il voulait aller à Paris ; une seconde fois comme au mois de mars, vous lui en avez fait claquer la porte au nez. Il n’ira pas ». [Signé Humbert]

Le coup d’arrêt de l’offensive allemande procure un effet moral immense. C’est la première fois, depuis le début de ces journées terribles de mars 1918, que l’armée française a pu reprendre, temporairement encore, l’initiative et bousculer l’adversaire.

Sur le front de la Marne, la contre-attaque franco-américaine est déclenchée. Après un premier engagement américain appuyé par les Français dans la Somme (village de Cantigny), le 28 mai 1918, qui a révélé la ténacité des Sammies face à la furie allemande, les corps des marines renforcent cette impression dans les batailles de Château-Thierry et du Bois Belleau du 6 au 25 juin 1918.

Une attaque américaine de la 3e Division US (4e brigade de Marines), combinée avec la 10e Division coloniale française permet la reprise de la Cote 204 dominant Château-Thierry. L’ordre est ensuite donné aux Américains (2e Division US) de reprendre le Bois Belleau. Il faudra un mois de combats acharnés pour y parvenir avec de nombreux corps à corps autour des nids de mitrailleuses allemandes.

Le 17 juin, Bouresches tombe, suivi 6 jours plus tard par le Bois Belleau. Les Américains ont infligé aux Allemands environ 10 000 pertes, mais ils ont subi des dommages équivalents avec 9 777 soldats hors de combat dont 1 811 tués.

Lors du Memorial Day, les Marines viennent chaque année commémorer la bataille du Bois Belleau, premier engagement majeur et évènement fondateur de la réputation des marines. Leur devise est aussi universellement connue : « Semper fidelis ».

Le bois est donc un lieu de mémoire important de la Grande Guerre pour les Américains. Un mémorial en bronze représentant un fantassin américain en train de charger est érigé au cœur de la forêt. En 1923, le bois est rebaptisé bois de la Brigade Marine. Le cimetière américain Aisne-Marne, inauguré à la lisière du bois de Belleau, regroupe 2 289 corps et les noms de 1 060 disparus.

Si les armes se taisent temporairement, Ludendorff a perdu « son pari » d’enfoncer les troupes alliées. Le mécontentement gronde à l’arrière tant en Allemagne que dans les rangs de l’armée, découragée par l’absence de résultats. Cependant du 21 mars au 12 juin, les Allemands ont capturé 200 000 français et britanniques, près de 3 000 canons et 8 000 mitrailleuses.

L’armée française, bien que très éprouvée, présente un moral qui fluctue en fonction des résultats des batailles. Chaque soldat défend toujours le sol de sa patrie. En mai et juin, l’armée française a perdu 140 000 hommes. La classe 1919 est appelée.

En ce début du mois de juin, le 319e RI est dans l’Oise, près de Ribécourt. La veille de l’attaque allemande du 9 juin, le sergent Jean Broquisse doit quitter son régiment qui est en première ligne à proximité de Ribécourt pour rejoindre un centre d’instruction, près de Mantes sur Seine. Il a été désigné pour suivre une formation complémentaire pour devenir chef de section. Dans ses lettres, il reconnaît sa chance, « ma bonne étoile » alors que ses camarades sont à nouveau dans la fournaise.

Les combats font rage dans le massif du Matz entre Ribécourt et Ressons-sur-Matz. Engagé dans la Bataille du Matz, le 319e RI est particulièrement éprouvé à partir du 9 juin.

Les bombardements ennemis sont d’une violence extrême en particulier la nuit. Les combats en retraite vers Chevincourt, Melicocq et Machemont entraînent des pertes sévères. Le colonel du 319e écrit aux trois chefs de bataillon :

« L’ennemi paraît prononcer une attaque générale sur notre front. Les réserves devront tenir avec la plus grande énergie sur la ligne du Matz où elles recueilleront les unités qui seront forcées de se replier. La défense sera appuyée par une artillerie renforcée. Il faut empêcher le passage de la rivière. Contre-attaquez tout élément qui aurait réussi à passer ».

Du 9 au 12 juin, il est noté sur le JMO : 39 tués, 209 blessés et 48 disparus. Le 13 juin l’ordre prescrivant la relève par dépassement du 319e RI est reçue.

Le régiment de Jean Broquisse est transporté en camions auto à Pont Sainte Maxence puis vers Paris et Belfort. (JMO du 319e RI)

La relève par dépassement est effectuée lorsque le taux des pertes aux combats (morts, blessés, disparus) est trop élevé et dépasse un certain seuil incompatible avec la poursuite de l’opération.

Le 9 juin, Jean-Broquisse envoie une carte postale de Mantes-la-Jolie :

« Oui, je suis à Mantes. J’ai passé la nuit à Paris. Et quelle nuit ! Dans un vrai lit, avec des draps. Je me suis déshabillé ! Que vais-je devenir ? Je l’ignore. Loin du front, je suis heureux. Ne vous tracassez pas plus que moi. Bons gros baisers ».

Il donne aussi des explications de ce départ et évoque son passage à Paris :

« … Mais ma bonne étoile ne m’abandonnait pas pour cela. Le 7 juin, la fameuse décision du GQG arrivait, me réclamant d’urgence à Mantes. Inutile de te dire, ma vieille sœur, avec quelle discipline j’ai obéi à cet ordre. Nous étions trois désignés (un lieutenant, un aspirant et moi).

Dans la nuit, nous avons quitté les lignes. Avant-hier à 7 heures du soir, on était à Paris, d’où nous sommes repartis hier. Tu ne peux t’imaginer l’impression que m’a produite la capitale après 5 mois de vie sauvage. Après un bon repas chez Duval, je n’ai pu m’empêcher de pousser jusqu’à l’Olympia pour rencontrer le Paris qui rit et chante encore. Luxe de lumières, femmes aux toilettes extravagantes, musique langoureuse, j’étais dans un rêve. Tout cela n’est plus pour moi, me disais-je inconsciemment, et je ne pouvais m’empêcher d’en vouloir un peu à tous ces gens qui s’étourdissent égoïstement pendant que les leurs souffrent pour les protéger. Un peu tard, je me suis couché dans un hôtel près de la Gare Saint-Lazare et hier soir (car nous avons manqué notre train) nous sommes arrivés à Mantes, puis à P…… où je suis présentement. Pour combien, je l’ignore. Il paraît que nous partirons un jour pour combler les vides qui se produiront. J’ai donc beaucoup de chance de quitter le 319e, mais ce nouveau changement est loin de me sourire.

Quoi qu’il en soit, les choses se présentent à merveille. Popote convenable, un vrai lit, pas de restrictions, etc. … Et dire qu’aujourd’hui le communiqué annonce une attaque sérieuse entre Montdidier et Soissons ! Je ne veux pas approfondir… »

A la mi-juin, la famille Gillet est toujours « sans nouvelles sur le sort de ce bon Elie

« Quelle vie d’angoisse …si leurs recherches dans les ambulances sont vaines, c’est que, peut-être il y a une erreur […] peut-être qu’il a été ramassé et fait prisonnier [...] J’espère donc toujours et cet espoir calme un peu mes vives inquiétudes […] Dans les tristesses des heures présentes, notre pensée va bien souvent vers vous et c’est avec inquiétude que nous nous demandons où est votre brave Jean. Dans la mêlée, probablement… » (Lettre de Paul Broquisse)

À plusieurs reprises, Jean Broquisse demandera des nouvelles de son cousin :

« Encore rien de nouveau sur Elie. C’est vraiment navrant. Il est extraordinaire que, puisqu’on affirme l’avoir vu dans une ambulance, la famille n’ait pas été avisée de son état. Hélas, chaque jour qui passe ne fait que me confirmer dans mes sombres pressentiments. Pauvres Gillet ! »

Alice Roudier écrit à Germaine, sœur de Jean Broquisse :

« …Ah ces pauvres enfants comme on pense à eux et à leur vie si mêlée d’imprévus et de terribles choses. Notre cher Jean est tranquille à présent mais demain ? Que vont faire les Allemands ? On s’attend à tout instant à une nouvelle offensive. Et l’on tremble pour Paris. Quelle terrible chose s’ils viennent jusque-là. Avec Élie Gillet, quelle triste chose pour vous tous, mais il me semble que l’on peut espérer qu’il est prisonnier ; il y en a eu tant dans le même cas que lui. Ici j’en connais deux dans le même cas…Le riz est enfin arrivé, on va vous l’expédier. Pas de macaronis en ce moment ; un peu plus tard j’espère. »

Puis à sa fille Adèle qui évoque l’Arrière et l’action de la Croix-Rouge américaine :

« Aynard a de nouveaux réfugiés qui vont venir [à Villefranche-de-Lauragais] ; il parcourt le pays pour chercher à les caser ; cela commence à devenir difficile. Les Américains envoient des masses de vêtements pour ces réfugiés. Ce matin, il est arrivé 6 ballots contenant des vêtements et du blanc pour faire du linge ; de grosses pièces de flanelle de coton, de toile ouvrée pour les serviettes ; nous n’avons pas tout déballé. C’est bien utile pour ces pauvres gens à qui tout manque. Ils sont vraiment admirables ces Américains… Le fils d’Eugénie est arrivé pour un congé de convalescence après une maladie occasionnée par une émission de gaz. Il est proposé pour la Médaille militaire pour avoir aidé à la prise de 200 prisonniers… Les Italiens sont dans une bonne passe, ils en font voir de dures aux Autrichiens. Vos foins se font-ils bien ? C’est bien important pour tous vos bœufs… »

En Méditerranée, c’est à bord du torpilleur Janissaire, que Pierre Farret apprend la mort d’André, son frère ainé. Le glissement des forces navales vers l’Orient conduit l’Amiral Gauchet à regrouper ses forces. Outre la première escadre qu’il commande et qui comprend sept dreadnoughts et le Condorcet, la deuxième escadre détachée en mer Égée, six cuirassés français et deux britanniques et deux escadrilles de torpilleurs. La Division de la mer Ionienne réunit les bases de Corfou, Patras, Itéa, Tarente et les forces flottantes, aériennes et terrestres qui leur sont affectées. La division d’Orient prend le nom de division de Salonique. Le 10 juin, dans le nord de l’Adriatique, deux vedettes italiennes coulent le dreadnought autrichien Svent-Istan, faisant avorter le seul grand projet de sortie de la flotte autrichienne.

Les U-boote continuent de torpiller les navires en convoi escorté, comme le cargo La Bayonnaise, entre Bizerte et Corfou, et le paquebot mixte Nivernais, coulé entre Alger et Marseille. On déplore 17 disparus dont le capitaine sur un équipage de 53 marins. Le 29 juin, le paquebot Oxus des Messageries maritimes est sabordé dans un port de la mer Noire par les Russes blancs, pour éviter qu’il ne soit capturé par les Allemands occupant alors la Crimée ou par les Bolcheviks. (Marc Saibène)

Dans les Balkans, le général Guillaumat quitte le 9 juin son commandement de l’Armée d’Orient, rappelé en France pour commander la défense de Paris menacé par Ludendorff. Son successeur désigné est le général Franchet d’Esperey, chef incontestable et élément déterminant dans la victoire de la Marne. Le général français, formé dans les troupes d’outre-mer, paraît apte à commander une coalition des contingents d’armées de différentes nations sur le front de Salonique.

L’expérience coloniale de l’armée qui s’était forgée, pour l’essentiel, sous Louis Philippe et Napoléon III, reste présente dans l’esprit des militaires qui servent dans l’armée d’Outre-mer sous la Troisième République. (Jean-Yves Le Naour, Front d’Orient). La présence de Franchet d’Esperey en Orient annonce la fin de l’immobilité. Cependant il eut toutefois souhaité partir en connaissant les intentions et les directives du gouvernement à propos du front d’Orient. (Pierre Miquel)

Général Louis Franchet d’Esperey

1856 – 1942

Source L’Illustration

Lorsque le 18 juin 1918, le général Franchet d’Esperey arrive en gare de Salonique, il a suivi depuis Marseille, l’itinéraire des poilus d’Orient. En Italie, son train a croisé celui qui ramenait en France le général Guillaumat, ce qui l’amène à dépeindre avec humour cette situation : « Quand un caporal en relève un autre, il y a passage de consignes. Ici, j’ignorai tout des intentions, des idées de mon prédécesseur. »

Franchet d’Esperey est accueilli par le général Henrys, commandant l’Armée Française d’Orient (A.F.O.) et les généraux commandant le contingent britannique, l’armée Serbe et les officiers du commandement militaire interallié. Il rend ensuite une visite de courtoisie au régent Alexandre de Serbie (Futur roi de Yougoslavie en 1921, celui-ci sera assassiné à Marseille le 9 octobre 1934 lors d’une visite officielle en France. Le Président du conseil français Louis Barthou, venu l’accueillir, est grièvement blessé et décèdera dans la journée).

Dès son arrivée, le général se met au travail et demande un tableau précis et complet des différents secteurs du front :

Les Anglais tiennent les tranchées depuis la mer Égée jusqu’au Vardar, avec quatre divisions, l’artillerie lourde et tous les services logistiques.

Du Vardar à la Britestsa, on trouve le 1er groupement de divisions qui aligne la 122e division française, trois divisions grecques constituées par Venizélos.

Viennent ensuite jusqu’au milieu de la boucle de la Cerna, sept divisions serbes dont une de cavalerie. Ses effectifs ont été renforcés d’une divisions dite « yougoslave » composée de Croates, Bosniaques, Slovènes enrôlés dans l’armée autrichienne, capturés et libérés pour servir la nouvelle patrie.

Enfin, de la Cerna aux confins albanais stationne l’A.F.O. forte de neuf divisions dont une, italienne, le tout aux ordres du général Henrys. Cependant l’artillerie lourde fait défaut. À noter que les trois divisions coloniales françaises incluent dans leurs rangs douze bataillons d’Afrique, soit presque la moitié de leur infanterie. La division de cavalerie, confiée au jeune général Jouinot-Gambetta regroupe trois régiment de l’armée d’Afrique : deux de chasseurs d’Afrique, un de spahis marocains.

Quant à la division italienne, elle est très étoffée en fantassins, mais faiblement dotée en batteries de montagne. En Albanie, se tient le 16e corps italien du général Ferrero. Opposé aux Autrichiens, il ne relève pas de Salonique mais du « Commando Supremo Italiano ». La division russe, dissoute en janvier 1918, a été transformée en compagnies de travailleurs.

La situation de l’ennemi est ensuite exposée au Commandant en chef. Les Germano-Bulgares assurent la défense des côtes de la mer Égée jusqu’à la vallée du Vardar, clé du front d’Orient. Par ailleurs, la IIe armée allemande tient la moitié du front jusqu’à la frontière gréco-albanaise. À l’arrière se situe l’important carrefour de routes et nœud ferroviaire de Gradsko, où l’ennemi a accumulé dépôts, ateliers, approvisionnements. L’effectif ennemi, assez homogène, est d’environ 300 000 hommes qui s’apprête à recevoir le choc de forces à peine supérieures en nombre mais présentant la bigarrure d’une coalition.

Le 22 juin, le nouveau général en chef reçoit un câble lui annonçant l’arrivée d’un plan d’action élaboré par le comité interallié de Versailles.

Le général en chef de l’Armée d’Orient multiplie les inspections de tous les contingents alliés, par route ou par voie ferrée. Il inspecte les hôpitaux et ambulances de Salonique puis un navire hôpital ancré dans le port. Il visite ensuite l’immense camp de Zaitenlick. Frappé par son délabrement, il prescrit immédiatement des mesures pour faire édifier une infirmerie et aménager des installations convenables.

Dans le même temps, il encourage le médecin général Fourniom à intensifier la lutte contre le paludisme et mettre sur pied un dépôt de convalescents sur les pentes du Mont Olympe. Franchet d’Esperey aime le soldat de façon concrète, sans démagogie. En revanche, il est intraitable au plan de la discipline et sanctionne sur le champ toute incartade.

Le 28 juin, le général en chef inspecte le secteur serbe du front. Après avoir été honoré par la remise du Grand Cordon de l’Aigle Blanc par le prince Alexandre, le général parcourt à cheval le champ de bataille, jusqu’à un observatoire sur le sommet de la Fokka, à 2 300 mètres. Le soleil couchant fait ressortir les lignes bulgares établies plus bas et bien visibles… Avec son sens du terrain et de la manœuvre, Franchet d’Esperey, vient de trouver la clef du succès. La partie sensible du front germano-bulgare se situe dans le Haut Vardar ; c’est là qu’il faut frapper.

Il ne faut pas emprunter la vallée du Vardar ; toutes les offensives précédentes ont été stoppées. En revanche, une opération lancée à travers le massif de la Moglena vers Dobro Polje s’avère réalisable et bénéficiera d’un effet de surprise, permettant de redescendre vers Gradsko et remonter jusqu’à Uskub (Skoplje) tronçonner les forces ennemies, mettant hors-jeu la Bulgarie.

Les préparatifs pour l’action décisive vont durer deux mois. Toutes les directives sont prises pour l’installation de lignes téléphoniques avec le PC serbe, l’amélioration des routes, chemins et pistes du secteur serbe. Des affûts légers de mitrailleuses et des bâts sont confectionnés pour faciliter leur transport à dos d’homme ou de mulet. Une semaine avant la percée envisagée, la deuxième armée serbe sera renforcée par deux divisions françaises (la 17e coloniale et la 122e d’infanterie).

Sur tout le front, les Alliés ont concentré plus de 600 000 hommes au total dont environ 140 000 Serbes. Pierre Gosa, Franchet d’Esperey, Nouvelles Éditions latines, 1999)

En juin, la première vague de grippe s’éteint en restant relativement bénigne, avec un taux de létalité de l’ordre de deux pour mille, proche des épidémies saisonnières. On s’en réjouit même, et les journaux impliqués dans le « bourrage de crâne » se plaisent à souligner que l’épidémie est plus grave en Allemagne. (Marc Morillon)

Sources :

Jean-Yves Le Naour, Front d’Orient 1914-1919, Editions Gaussen, 2016.

Éric Labayle, Henri Ortholan, 1918, Le dénouement, Bernard Giovanangeli Éditeur, 2008.

Pierre Gosa, Franchet d’Esperey, Nouvelles Éditions latines, 1999.

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 3 - Octobre 1914

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 8 - Mars 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 22 - Mai 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres