Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 34 - Mai 1917

Olivier Farret – 24-04-2018

Le 1er mai, un officier étranger en tenue prend pour la première fois la parole devant le Sénat américain : le maréchal Joffre suscite l’enthousiasme en s’écriant : « I do not speak English, vive les États-Unis ! » Le lendemain, il fait la une du New York Times et sa tournée américaine est un triomphe. La mission Viviani-Joffre conclut un accord prévoyant l’arrivée en France de 20 000 hommes pour le mois de juin. Le général Pershing est nommé commandant du corps expéditionnaire américain destiné à intervenir en Europe. Abolie au terme de la guerre de Sécession, la conscription est rétablie aux États-Unis afin de mettre sur pied une véritable armée. Industrie, agriculture et transports sont mis au service de l’effort de guerre.

Depuis le 16 avril 1917, l’échec attendu de l’offensive Nivelle engendre la plus importante crise du moral dans les rangs de l’armée française. Alors que des incidents sporadiques se multiplient sur le front français, depuis le début de l’offensive, la 13e compagnie du 321e RI refuse de monter en ligne le 4 mai, première grande manifestation des « mutineries » du printemps 1917. La censure parvient à interdire la relation des évènements dont les Allemands ne soupçonneront jamais l’ampleur.

La Russie est soumise à de nouvelles journées révolutionnaires contre la poursuite de la guerre. Pour éviter une extension du processus révolutionnaire, les brigades russes en France, « gangrénées par la propagande des comités » sont isolées dans les Vosges à l’écart des unités françaises avant d’être transférées vers la Courtine en attendant leur rapatriement. À Moscou, dans un grand discours, Albert-Thomas s’efforce de maintenir la Russie dans la guerre : « On ne peut pas lutter contre l’Internationale, si le front russe cesse de soutenir la France. »

À Paris, c’est le début de manifestations et de grèves dans la confection en raison de l’augmentation du temps de travail (semaine anglaise) : « L’exemple des couturières est là pour prouver qu’il suffit d’une volonté ferme pour forcer les patrons à mettre les pouces et à se montrer humains. Suivez cet exemple, travailleuses de toutes les corporations ! Faites grève ! Montrez à vos sœurs, encore au travail, le tort qu’elles se font à elles-mêmes et qu’elles vous causent […] Faites grève ! Soutenez la Grève ! Et tenez bon ! On les aura ! » (Tract diffusé en mai 1917).

La grève des couturières parisiennes mobilise des milliers de ces petites mains employées à coudre uniformes et tenues militaires. Cette vague de mécontentement touche très vite les autres secteurs industriels puis les usines d’armement. Ces signes de troubles inquiètent la presse conservatrice : « Nous allons à la paix par la révolution. »

Le 17 mai, le musée de l’Orangerie inaugure le grand ensemble des Nymphéas de Claude Monet. C’est sur les encouragements de son ami Georges Clemenceau, que le vieux peintre s’est lancé dans cette série de huit panneaux décoratifs (200 m2) qui seront remis à l’État en 1924, deux ans avant sa mort.

Au théâtre du Chatelet, la création du ballet Parades par les Ballets russes de Serge Diaghilev suscite un scandale et des moqueries du public (« métèques », « Boches », « trahison »…), en raison de la légèreté de la représentation en pleine guerre. La musique est signée d’Érik Satie, d’après un poème de Jean Cocteau. Les costumes, les décors et le rideau de scène (10m sur 16) sont réalisés par Picasso.

Picasso, Rideau de scène du ballet « sur-réaliste Parade »

Exposition 1917, Centre Pompidou-Metz, 2013.

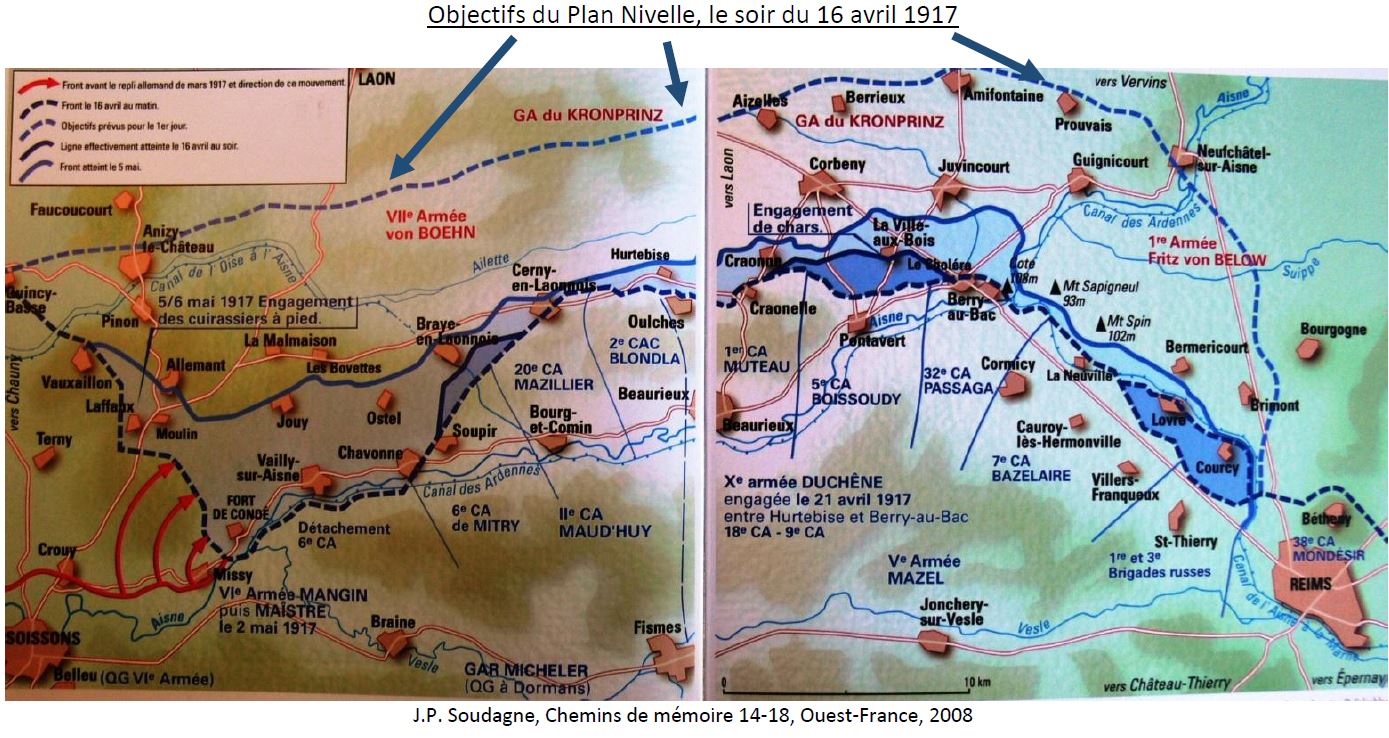

Malgré sa déception, Nivelle relance les attaques au Chemin des Dames, avec l’appui d’un groupe de chars lourds Schneider dans le secteur du Moulin-de-Laffaux. La rupture n’a pas lieu. Au lieu des 10 km envisagés le soir du 16 avril, seule la première ligne allemande est prise au prix de pertes considérables et le 5 mai, quelques points hauts sont aux mains des Français : le moulin de Laffaux, la ferme d’Hurtebise, la Caverne du Dragon, le plateau de Vauclair.

Les combats extrêmement meurtriers se poursuivent jusqu’au 7 mai. Nivelle arrête l’offensive le 9 mai, reconnaissant enfin son échec. Parmi les combattants au brillant avenir, citons Jean de Lattre de Tassigny, capitaine au 93e RI, dans le secteur de Cerny et Alphonse Juin, capitaine au 5e bataillon de tirailleurs marocains.

« C’est l’enfer, et je ne puis exprimer l’horreur, les souffrances que nous avons endurées dans ce coin de terre de France ! Il faut y être passé pour comprendre… » écrit Paul Clerfeuille, soldat au 273e RI.

Bataille du Chemin des Dames, front du 16 avril au 5 mai 1917

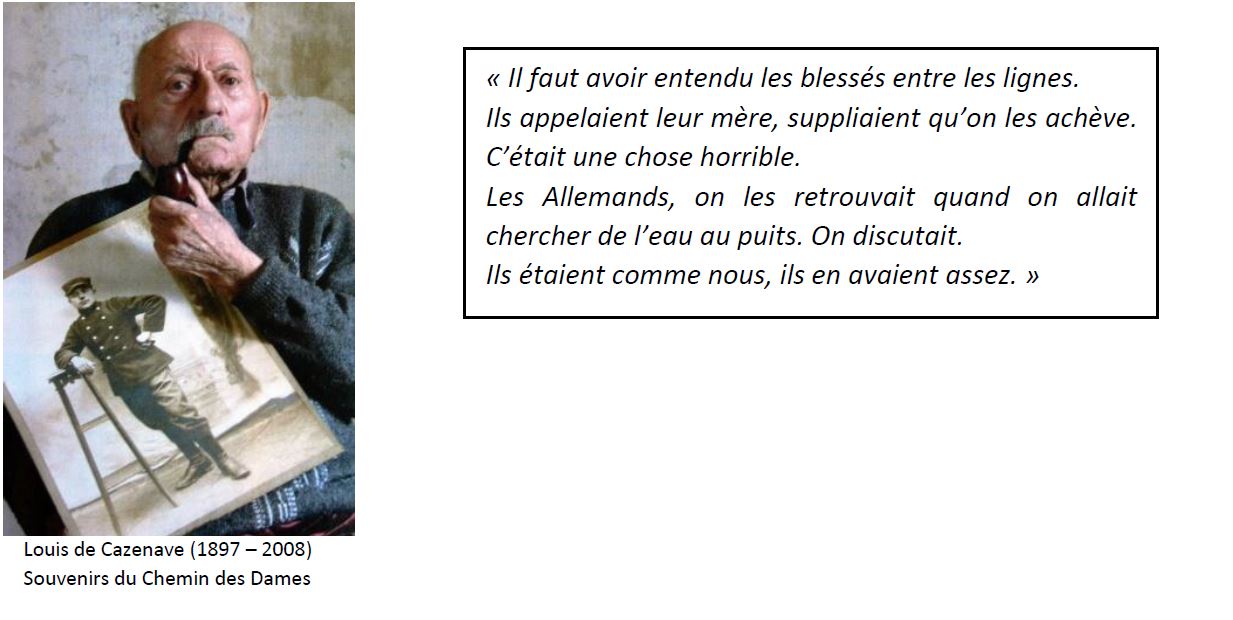

Louis de Cazenave, 5e bataillon de Tirailleurs sénégalais, a participé à l’attaque du 16 avril et tout l’été sur le plateau de Vauclair. Interviewé en 2007, quelques mois avant sa mort, il témoigne :

Jean Giono (1895-1970), affecté au 140e RI, est pendant plus d’un an de tous les secteurs, de Laffaux à Hurtebise.

En 1931, il évoque la bataille dans son roman Le grand Troupeau.

« Olivier criait.

Il courait dans l’herbe et le feu. Il avait perdu son fusil. Il criait un long cri d’appel, toujours le même, à pleine bouche à la ronde. Il n’y avait personne là autour. Il était seul.

Une main lui serra la cheville. Il tomba. On dit : « Ta gueule ! »

Il était dans un trou. Les bords du trou avaient effacé le pays. Il était dans la terre.

Un homme le regardait avec des yeux fixes. C’était Chauvin, le caporal.

--Ta gueule ! Il dit ; pourquoi tu cours ? Tu vois que c’est loupé ?

--Quoi, c’est loupé ? dit Olivier.

--L’attaque. On est encore à vingt mètres et ils ont toutes les mitrailleuses. Reste là ! et fais-toi tout petit.

--C’est la première fois ? demanda Chauvin.

--Oui, dit Olivier.

Henri Barbusse (1873-1935), soldat au 231e RI, est présent dans le secteur de Laffaux. Il écrit dans son roman témoignage Le Feu, 1916 :

« Il commence à pleurer. Les autres se réinstallent pour dormir.

Le pleureur s’endort en pleurant. […]

On se réveille. On se regarde, Paradis et moi, et on se souvient.

On rentre dans la vie et dans la clarté du jour, comme dans un cauchemar.

Devant nous renait la plaine désastreuse…, la plaine d’acier, rouillée par places.

Et dans l’immensité, semés çà et là comme des immondices, les corps anéantis qui y respirent ou s’y décomposent.

Paradis me dit : Voilà, c’est la guerre.

Oui, c’est ça la guerre, répète-t-il d’une voix lointaine. »

Le général Nivelle est contraint de relever de son commandement le général Mangin ; le général Maistre prend le commandement de la VIe armée. Le général Fayolle est nommé au GAC (Groupe de l’armée du Centre) et le général Micheler lui succède à la tête de la Ière armée.

Le 15 mai, le général Pétain remplace Nivelle au commandement des armées françaises. Foch remplace Pétain comme chef d’état-major général de l’armée.

En un mois, l’armée française a perdu 135 000 hommes, dont 25 000 tués.

« Un gigantesque ossuaire » (Henri Castex).

Relevé depuis le 17 avril et durement éprouvé par les combats, le 150e RI rejoint le 17 mai les tranchées de la rive droite de l’Aisne dans le secteur de Berry-au-Bac, à proximité de la cote 108 et du Bois de Sapigneul qui a vu mourir Paul Farret, Louis de Marolles, Charles Daviet, Alphonse Cocula, Eugène Bois et tant d’autres valeureux camarades de combat pour un gain de terrain dérisoire, mais ô combien meurtrier.

Commandé par le Lieutenant-colonel Voinier, le régiment est soumis, à partir du 21 mai, à un bombardement violent qui désorganise les lignes de défense, nécessitant des travaux nocturnes incessants. Le 31 mai, l’ennemi s’empare de la cote 108, tenue par le 22e BCA, désorganisé lui-même par les tirs de mine et l’attaque menée au lance-flamme. Le 150e et le 161e défendent toujours Berry-au-Bac.

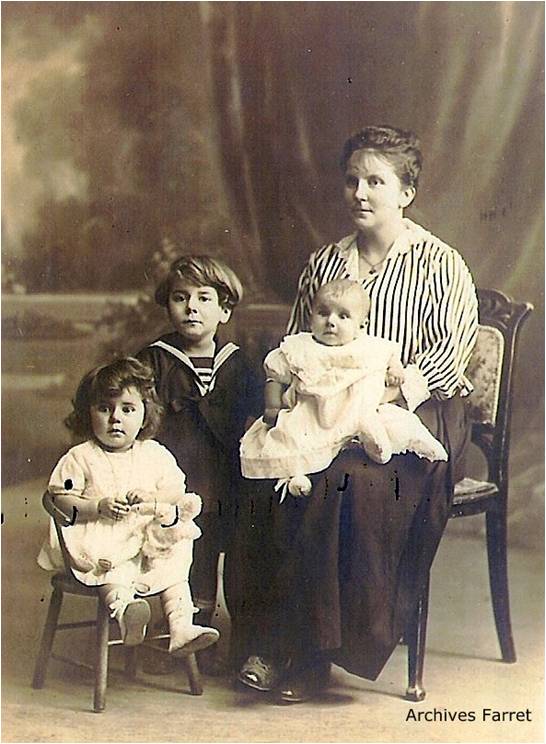

À Montpellier, Yvonne Farret et ses trois enfants Maurice, 5 ans, Geneviève, 2 ans, Jacques, mon père, 6 mois, sont dans un chagrin indicible, comme Etienne et Marie, les parents de Paul, comme ses deux frères André, sur le front de Verdun, et Pierre à Corfou, comme Paul et Gabrielle Cambon, les parents d’Yvonne qui ont déjà perdu un fils Marcel, 22 ans, porté disparu le 22 août 1914 lors de la bataille de Lorraine. Et Eugène, le frère ainé d’Yvonne est prisonnier en Allemagne. Comme tant de Français, depuis tant de mois, le voile du deuil recouvre ma famille.

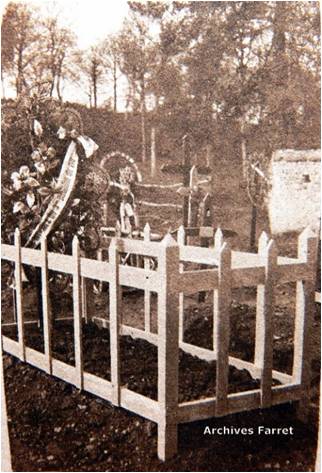

Paul Farret est inhumé au cimetière provisoire de Vaux-Varennes, à proximité d’une formation sanitaire (Ambulance), à l’arrière du château de la commune. Ma grand-mère a reçu cette photo de la tombe, entourée d’un petit enclos et fleurie par les compagnons de Paul. En 1919, cette photo sera un précieux document pour Yvonne Farret pour essayer de trouver la tombe de son mari… mais n’anticipons pas.

Tombe de Paul Farret

Cimetière de Vaux-Varennes (Marne)

C’est avec une grande émotion que nous pouvons lire une lettre familiale retrouvée dans le secrétaire de notre grand-mère, écrite par le chef d’escadron de Bonnefoy, commandant par intérim le 150e RI, le lendemain du 16 avril 1917. Cette lettre adressée à une parente Marie Madeleine, a été recopiée.

Béziers, 22 mai 1917

Ma chère Marie Madeleine

Ta lettre m’est arrivée au moment où j’étais le plus occupé par la reconstitution du régiment. Mon colonel ayant été blessé le 16 au soir, rude et glorieuse journée pour le magnifique 150e, j’ai eu à prendre le commandement pour la suite du combat. Notre nouveau colonel est arrivé il y a quelques jours. Mais j’ai conservé ma mission, le chef de notre grande famille du 16, vis-à-vis des familles de nos regrettés camarades et aussi pour la remise sur pieds rapide de nos vaillantes et héroïques unités.

Le commandant Farret était un des plus remarquables chefs de bataillon que l’on puisse voir. Il avait été appelé tout jeune à ce grade pour remplacer un homme incomparable, le commandant Thomas, commandant du 3e bataillon, tué tout à côté de nous près de Raucourt en octobre, au moment où nous préparions à attaquer Sailly-Sallisel.

Thomas devrait être à cette heure, général de division, et il aurait eu la meilleure division de l’armée française. La succession était difficile. Avant Thomas qui avait mené victorieusement son bataillon dans les mois les plus tragiques de l’Argonne et dans toutes les brillantes périodes du Mort-Homme, le 3e bataillon avait déjà vu tomber héroïquement à sa tête un autre militaire de la plus grande valeur, le commandant Vidal de la Blache, qui lui aussi eut été appelé avec profit pour la France à de plus grands commandements.

Pour leur succéder devant ce magnifique 3e bataillon, sans hésiter, on a choisi Farret : on le connaissait, il avait fait grande figure comme capitaine sous les ordres de Thomas. De là il était passé au 161e, où il s’était classé aussi comme un officier de premier ordre. Nul autre ne pouvait mieux occuper cette grande place. Et c’est avec une profonde et unanime satisfaction que tout le régiment a vu revenir Farret en novembre, le jour même où on allait entreprendre la rude attaque de Saillisel. Avec un élan incomparable, fournissant 4 attaques en 7 jours, le Régiment s’est emparé de tout le village. Mais le 3e bataillon avait la plus grande et la plus belle part dans ce beau succès.

Adoré de tous, aimant la troupe avec passion, Farret maintenait son unité à cette magnifique hauteur morale d’où je ne l’ai jamais vu descendre. Connaissant mieux que personne toutes les questions de troupe et tous les procédés de guerre, doué de l’esprit le plus simple et le plus clairvoyant et le plus lumineux qui soit, il était toujours heureux de s’employer, toujours content, semant autour de lui le calme, la confiance, l’union des cœurs, l’entrain et l’élan. C’est avec un magnifique esprit de corps, avec une confiance enthousiaste et avec un esprit offensif des plus ardents que le régiment tout entier et en particulier le 3e bataillon arrivaient dans les premiers jours d’avril sur le terrain.

Le 5, le commandant Farret, chargé de divers travaux avec son bataillon pour préparer l’attaque, faisait une reconnaissance minutieuse de son terrain avec l’activité et la prévoyance du parfait homme qu’il était : un obus est venu l’enlever à notre affectueuse admiration, et porter de nouveau la consternation et non le découragement dans tout le 150e ; avec cette nouvelle qui a attristé tous les cœurs dans les rangs : « Le commandant Farret est tué ! »

Cette fois encore, la succession était difficile : devant un bataillon semblable, il fallait un homme de guerre digne de le mener aux attaques qui approchaient. Ce jeune chef était là, il s’était maintes fois affirmé, il s’imposait. Le capitaine de Marolles, élève de Thomas et de Farret, adjudant-Major au 3e bataillon, est nommé chef de bataillon, et prend en mains, à son tour, à 27 ans, cette superbe troupe qui ira avec lui où il voudra, avec une confiance sans bornes. Avec un élan admirable, elle s’élance en effet, derrière lui, le 16 au matin, comme nos autres bataillons à l’assaut du Mont Sapigneul. Mais, dès qu’il a traversé la première tranchée allemande, le commandant de Marolles atteint par une des balles qui passaient auprès de lui par milliers, tombe, frappé à mort, la face en avant ! Et les bataillons continuent jusqu’au-delà de la 3e tranchée allemande, pour se heurter alors à une résistance acharnée, appuyée d’une solide organisation et d’un nombre considérable de mitrailleuses.

Tous ceux qui ont ressenti ces héroïques impressions comprennent bien avec quel cœur, avec quelle conviction d’ami et de soldat, le capitaine de Marolles adressait son pieux et énergique « au revoir » à son chef le commandant Farret, devant les officiers de son bataillon le jour où il l’accompagnait à son dernier repas à Vaux-Varennes.

Ces quatre hommes de cœur ne peuvent être séparés les uns des autres avec leur âge de 40 ans, 30 ans, 27 ans, ils représentent ces magnifiques générations de jeunes hommes qui la main dans la main, ont entrepris en 1914 le Salut de la France et qui l’obtiendront coûte que coûte avec l’appui ardent et généreux des jeunes gens et des admirables enfants de 20 ans qui les suivent. Les uns et les autres ont foi dans l’aide et dans la direction de Dieu. Comme ceux qui les ont précédés, comme ceux qui les ont suivis, Farret nous a bien souvent édifiés, encore ces derniers temps, trois jours avant sa mort, par sa profonde et simple piété de soldat.

Que cette magnifique vie, toute lumineuse de simplicité, de bonté, de dévouement et de constant héroïsme, soit un réconfortant enseignement pour ses jeunes enfants, et une source de consolants souvenirs pour sa jeune femme et pour tous les siens.

Toute notre plus profonde et plus douloureuse sympathie va vers Eux.

Yvonne Farret et ses trois enfants, Geneviève assise, Maurice debout et Jacques sur ses genoux

Le 173e RI d’André Farret est toujours dans le secteur de Verdun, près de Louvemont. Le mois de mai est relativement calme.

Au nord, les Britanniques sont bloqués à l’est d’Arras sur la troisième ligne de défense allemande du secteur fortifié Siegfried (ligne Hindenburg).

En raison des pertes importantes, en particulier dans les cadres, durant les trois premières années du conflit, la formation de nouveaux chefs de section est indispensable. Le caporal Jean Broquisse du 319e RI, remarqué par ses supérieurs, est désigné pour préparer le certificat d’aptitude à l’emploi de chef de section. Ainsi du 30 avril au 30 juillet 1917, il est détaché de son régiment. Très étonné de se retrouver à l’arrière front de la zone des armées, il goûte avec un certain délice cette existence de paix, sans le tonnerre du canon, dans une campagne aux belles maisons intactes, qui paraît si loin de la guerre. Il écrit à ses sœurs :

« Me voici arrivé à ce fameux cours de chefs de section. Il est installé dans un tout petit village à 6 km de Mouy. Baraquements analogues à ce que nous avions à Souge. Il me semble que je redeviens un bleu. Je viens de lire l’emploi du temps ; il m’a l’air passablement rempli. Serai-je à plaindre… ? Je ne crois pas… »

Le petit village, évoqué par Jean Broquisse, est Fillerval, lieu-dit situé en lisière de la forêt de Hez-Froidmont, à 6 km au nord de Mouy, gros bourg sur la route de Creil à Beauvais.

L’École des élèves chefs de section de Jean Broquisse dépend du GAN (Groupe d’Armée du Nord). Le programme des connaissances exigées pour obtenir le certificat d’aptitude à l’emploi de chef de section d’infanterie (50 à 60 hommes) comporte la connaissance du règlement de manœuvres, du tir, du service en campagne (ordres, devoirs durant le combat, ravitaillement), des travaux de campagne (fortifications, couverts, obstacles, tranchées…), de l’administration et de la législation. Des connaissances pratiques d’hygiène, de lecture et emploi de la carte et l’application sur le terrain. (Ministère de la Guerre, Le Livre du gradé d’infanterie, Paris, Berger-Levrault, 1915).

Jean Broquisse trouve le moyen de faire une escapade à Paris et s’enquiert des nouvelles du front en particulier du Chemin des Dames : « Nous avons encore de multiples sacrifices à faire avant de reprendre une vie normale. Les journaux nous donnent des nouvelles peu réjouissantes. »

Ses sœurs attendent avec impatience le succès de leur frère à ce certificat. Il répond avec une certaine ironie :

« Trente-six facteurs sont à considérer dans le classement final. Le grade (9 sur 10 élèves sont sous-officiers et quoique certains passablement nuls, on les fait toujours passer avant les caporaux), l’âge (il y a les territoriaux, et on a tendance à leur donner une place d’honneur), les états de services (certains coloniaux ont 6 à 8 ans de campagnes coloniales), le temps de front, la tête (elle joue un rôle capital et ceux qui par certains moyens plus ou moins délicats ont le don de se faire remarquer sont assurés d’un traitement très favorable) etc.

Les connaissances n’arrivent qu’en nième ligne et d’ailleurs, elles risquent beaucoup d’être ignorées de nos officiers instructeurs car les occasions que nous avons de prendre contact avec eux sont assez rares. J’oubliais dans l’énumération des différentes qualités des élèves, l’arme (c.à.d. cavaliers ou fantassins, les 1ers qui ne connaissent absolument rien aux méthodes d’infanterie sont beaucoup plus favorisés que les 2èmes !!!). Tu vois, ma chère enfant, que tout dans l’armée n’est pas aussi beau que tu veux bien le croire. […] Jusqu’ici tout a été pour le mieux et je m’en suis tiré très honorablement quand on a fait appel à mes lumières. »

La guerre sous-marine à outrance déclenchée par les Allemands en février 1917 domine la scène maritime. Avec la perte de 157 navires en avril dont deux navires-hôpitaux et le fléchissement des neutres qui restent dans les ports, l’Allemagne tout entière pavoise. Le ministre de la Marine von Capelle reçoit une ovation au Reichstag après s’être écrié : « Officiers, officiers mariniers et matelots se ruent pour prendre du service à bord de nos sous-marins. En Angleterre on dit : « Il faut détruire leurs bases. » Qu’ils y viennent ! Ils ne mordront que le granit ! » »

Et le grand rêve de la victoire s’empare de nouveau du peuple allemand, ce rêve n’avait qu’une forme : l’Angleterre à genoux sollicitant une paix honteuse. Avant la fin de l’année, il resterait juste assez de tonnage dans le monde pour transporter en Angleterre de quoi ne pas mourir de faim, et sur les fronts, de Dunkerque à Verdun, de Salonique au Vardar, la guerre s’arrêterait pour les Français, à court de munitions. (Paul Chack et Jean-Jacques Antier)

L’arrivée sur les côtes britanniques des premières escadres de destroyers américains, la mise en œuvre de convois de cargos escortés, des raids de représailles par l’aviation alliée sur des villes allemandes redonnent cependant un peu d’espoir. Un premier convoi britannique venant de Gibraltar arrive en Angleterre sans avoir connu de perte. Il sera suivi d’un autre arrivant également intact. Les U-boote décident de s’intéresser davantage aux navires isolés qu’à ceux navigant en convoi.

En Méditerranée, les U-boote sont à l’affut et les torpillages se multiplient malgré les convois. Le paquebot Sontay, transportant en majorité des militaires en permission, fait route vers Marseille en provenance de Milo, en Salonique. Malgré la protection de deux canonnières d’escorte, le U-33 torpille par l’avant le bâtiment qui coule en quelques minutes dans une mer démontée, ce qui complique les opérations de secours, 49 des 425 passagers sont portés disparus dont le commandant Mages.

Le 4 mai, le Transylvania, paquebot anglais reconverti en transport de troupes (3 000 passagers) a quitté Marseille à destination d’Alexandrie (Egypte) ; le lendemain, le bateau est pris en chasse par un sous-marin allemand qui tire deux torpilles malgré des manœuvres évasives de sa cible et l’escorte de deux destroyers, de nationalité japonaise. Le Transylvania sombre très vite, au large de l’île de Bergeggi, dans le golfe de Gènes ; 400 passagers trouvent la mort dans ce naufrage. Le cargo charbonnier Biarritz de la Cie des chargeurs français navigant en convoi pour le ravitaillement du corps expéditionnaire de Salonique est coulé au large de Malte par l’U-32, l’équipage sera sauvé. Le paquebot Yarra des Messageries Maritimes, faisant route vers Port-Saïd, est torpillé au large de la Crête. Il coule en dix minutes, déplorant quarante disparus, les autres passagers ayant été sauvés par les navires d’escorte. Ainsi, les convois ne sont pas l’arme absolue contre les U-boote.

En mai, les pertes totales en Atlantique et en Méditerranée sont moins lourdes, avec 106 navires torpillés soit 325 572 tonnes. (Yves Buffetaut)

En 1917, les Allemands ne reconnaissant pas la neutralité des bâtiments de la Croix-Rouge, une nouvelle parade aux attaques des sous-marins est organisée : l’embarquement à bord de chaque navire hôpital de 8 à 10 officiers allemands, choisis parmi les prisonniers. Ils serviront d’otages et subiront le sort du navire en cas de torpillage. En septembre 1917, l’Allemagne acceptera de respecter la neutralité de ces navires, à deux conditions : débarquement des officiers allemands et contrôle du maintien de la neutralité du bâtiment par un haut-commissaire de la marine espagnole embarqué à bord du navire. (Forum 14-18, navires-hôpitaux français de la Grande Guerre)

C’est en mai 1917, que Pierre Farret est muté du cuirassé Provence, basé à Corfou, à Toulon pour commander le torpilleur d’escadre Janissaire ; il succède au lieutenant de vaisseau Jacques Calvé (Rutilius : Journal de bord du bâtiment). Le Janissaire (1911-1920) est un torpilleur (contre-torpilleur jusqu’en 1913), de 450 t, type chasseur, avec un équipage de 79 hommes. Treize bâtiments de ce type constituent une escadrille de l’Armée navale et opèrent en Méditerranée et en Adriatique. Ils servent essentiellement en mer Égée comme escorteurs et patrouilleurs contre les sous-marins. (Jean Moulin). Pierre Farret retrouve ainsi sa famille installée à Toulon.

À la fin du mois de mai, les gouvernements alliés décident d’en finir en exigeant du gouvernement grec toutes les garanties nécessaires à la sécurité de l’armée d’Orient. Les Alliés s’entendent pour donner les pleins pouvoirs à la mission Jonnart qui doit faire plier les Grecs. Le général Sarrail et l’amiral Gaucher doivent fournir l’appui de leurs forces. L’État-major prévoit la « mainmise sur les récoltes, le contrôle des chemins de fer et la saisie de tout matériel roulant ».

Retour au Chemin des Dames :

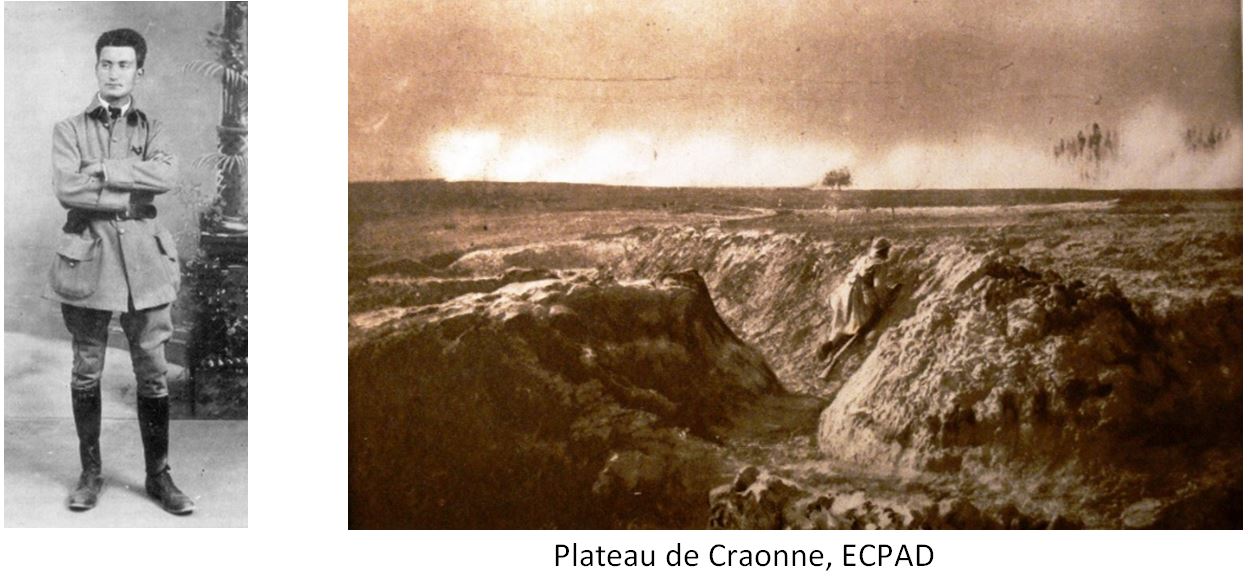

« Voici le Chemin des Dames, le chemin maudit qui s’allonge sur la crête chauve et décharnée… »

écrira Jacques d’Arnoux, jeune aviateur grièvement blessé, qui passera 26 heures dans le no man’s land sous le feu de l’artillerie ennemie avant d’être secouru. (Paroles d’un revenant, Plon, 1923)

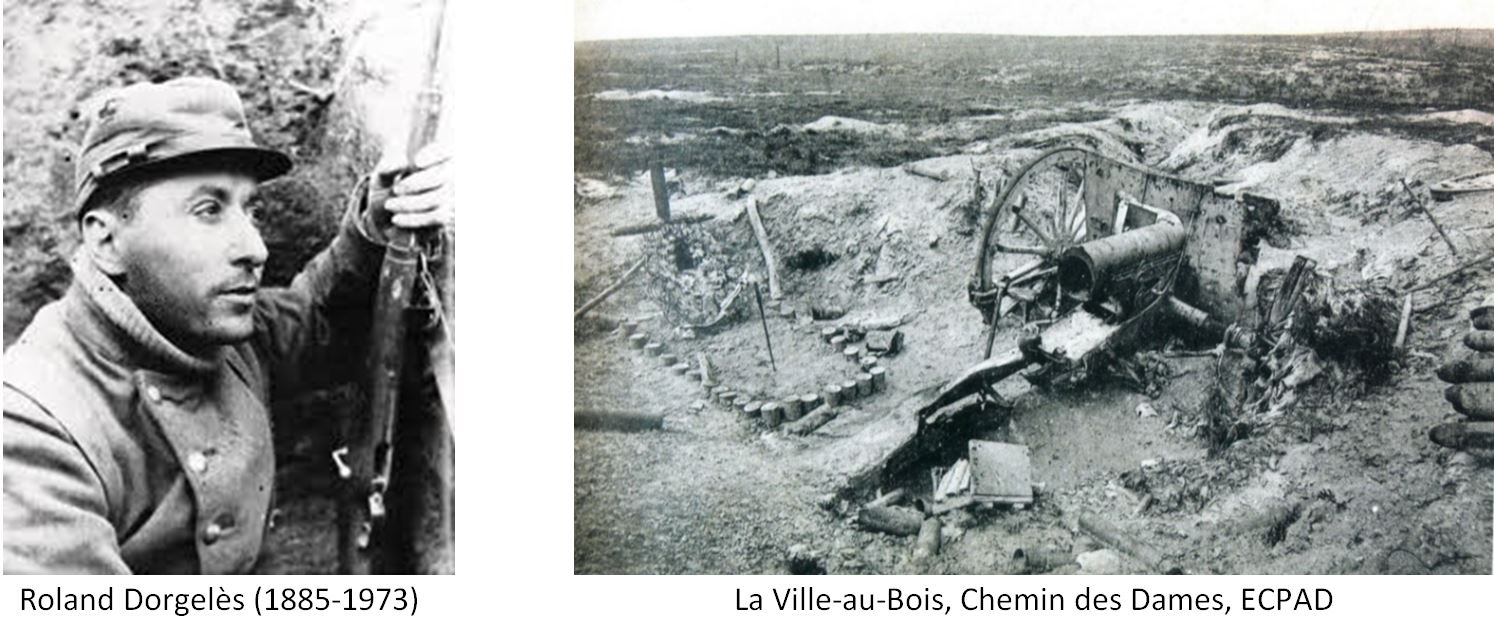

Jeune journaliste engagé comme fantassin au 74e RI, Roland Dorgelès sera marqué par le souvenir du carnage du Chemin des Dames, qui l’inspirera jusqu’au titre de son célèbre roman, Les Croix de bois.

Dans le Réveil des morts (1923), il écrit :

« Cette trace de sentier, qu’on reconnait quand même à son usure, bouleversé par les entonnoirs, c’est le Chemin des Dames.

Cinquante mois on se l’est disputé, on s’y est égorgé, et le monde anxieux attendait de savoir si ce petit sentier était enfin franchi.

Ce n’était que ça, ce chemin légendaire : on le passe d’une enjambée…

Ils sont là, trois cent mille, Allemands et Français, leurs bataillons mêlés, dans une suprême étreinte qu’on ne dénouera plus.

Trois cent mille sur qui des mamans inquiètes s’étaient penchés quand ils étaient petits.

Trois cent mille dont de jeunes mains caressèrent le visage.

Trois cent mille morts, cela fait combien de larmes ? »

Louis Aragon est médecin auxiliaire au 355e RI. Ce jeune poète de 20 ans a un comportement exemplaire, trois fois enterré sous les bombes ; la guerre ne cesse de resurgir dans son œuvre.

Dans Les Yeux d’Elsa (1945), son poème Plus belle que les larmes évoque le sinistre plateau :

« Créneaux de la mémoire ici nous accoudâmes

Nos désirs de vingt ans au ciel en porte à faux

Ce n’était pas l’amour mais le Chemin des Dames

Voyageur, souviens-toi du moulin de Laffaux »

Mais aussi dans le Roman inachevé (1956), le recueil de poèmes « La guerre et ce qui s’ensuivit », évoque la compassion du jeune médecin face à ce drame indicible :

« Tu n’en reviendras pas, toi qui courais les filles

Jeune homme dont j’ai vu battre le cœur à nu

Quand j’ai déchiré ta chemise, et toi non plus

Tu n’en reviendras pas vieux joueur de manille

Qu’un obus a coupé par le travers en deux

Pour une fois qu’il avait un jeu du tonnerre,

Et toi le tatoué, le Légionnaire,

Tu survivras longtemps sans visage sans yeux. »

Ce poème a été mis en musique par Léo Ferré.

« Le site et la bataille du Chemin des Dames seraient comme l’envers de Verdun.

A la victoire défensive répond l’offensive manquée ; à l’unanimité nationale s’opposent le trouble et le désaccord ; au symbole valorisé du sacrifice et de la ténacité s’oppose, enfin, le lieu de la vaine souffrance. » (Jean-Yves Le Naour)

Sources :

Jean-Yves Le Naour, 1917 La Paix impossible, Perrin 2015

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 8 - Mars 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 17 - Décembre 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 24 - Juillet 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres