Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 33 - Avril 1917

Olivier Farret – 25-01-2018

À la suite des attaques répétées de sous-marins allemands contre les navires américains, le président Wilson prononce le 2 avril un discours devant le Congrès réuni en séance extraordinaire, en dénonçant la « perfidie allemande » :

« La guerre sous-marine de l’Allemagne contre le commerce est une guerre contre l’humanité tout entière. […] Nous avons plusieurs partis à prendre. Il en est un que je regarde comme à écarter, c’est celui de la soumission. » Dans la nuit, l’état de guerre contre l’Allemagne est voté par 272 voix contre 50.

En France, les derniers préparatifs de la grande offensive se poursuivent. Nivelle adresse une nouvelle directive :

« C’est dans la vitesse et la surprise causées par l’irruption de notre infanterie sur les troisième et quatrième lignes, sur la majeure partie des emplacements d’artillerie, que réside le succès de la manœuvre de rupture.»

Le général Nivelle refuse de modifier son plan à la suite du repli stratégique allemand de mars 1917. Le Général en chef était prévenu. Mais il n’y croit jamais : « Il paraît invraisemblable que l’ennemi abandonne sans combat, ou même sans résister à outrance, l’un des principaux gages qu’il tient sur notre sol. » Ce repli neutralise les trois quarts de notre front d’attaque d’Arras à Soissons ; les deux pinces de la tenaille se referment sur du vide. Nivelle consent seulement à limiter l’étendue de son plan et à concentrer l’effort maximal sur le Chemin des Dames. L’effet de surprise risque d’être anéanti en raison de « fuites de salon » et de l’activité intense de préparation des armées. Le général Pétain affirme au Premier ministre, Alexandre Ribot, et à Paul Painlevé, ministre de la guerre, son hostilité au lancement de l’offensive, proposant plutôt de fatiguer l’ennemi par des opérations coups de poing plus économes en hommes. Dans une lettre, Mangin se confie à sa femme : « Pétain m’a navré, il est d’un pessimisme outrancier (…). Nivelle, très maître de soi, a réfuté très posément, mais cette longue discussion était du temps perdu et plutôt mal employé.»

Le texte qui suit emprunte de larges extraits de ma conférence « La Mémoire du Chemin des Dames ».

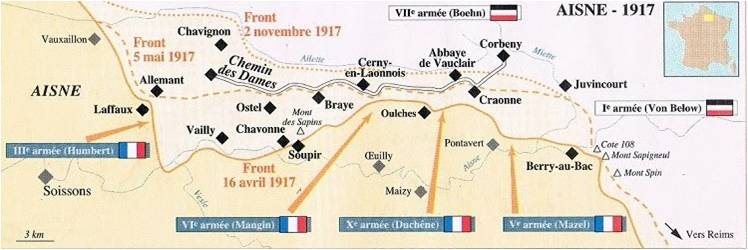

Le 2 avril, d’Arras à Reims, débute la préparation d’artillerie préalable à l’offensive, avec 5 000 canons disposant de 30 millions d’obus. C’est entre Soissons et Reims, au Chemin des Dames, que Nivelle a décidé de porter l’effort maximum.

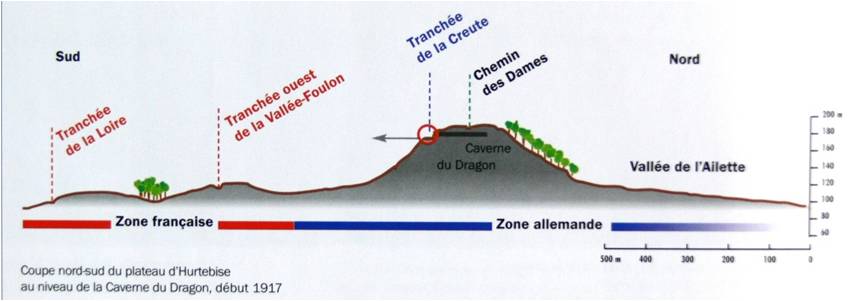

Entre la montagne de Laon et les bords de l’Aisne s’élève un massif d’une altitude de près de 200 m. Ce plateau calcaire s’allonge d’ouest en est des hauteurs de Soissons au plateau de Californie surplombant Craonne et dominant la plaine champenoise. Il est entrecoupé d’une succession de vallons et de ravins aux pentes parfois abruptes. La ligne de faîte presque rectiligne sur plus de 30 km est parcourue par la route dite du Chemin des Dames et qui a donné son nom au massif. Les rivières Aisne, au sud, l’Ailette, au nord, bordent ce plateau qui mesure à l’emplacement de l’isthme d’Hurtebise, moins de cent mètres de large. Les coteaux sont généralement boisés, les villages nichés dans le repli des pentes. Quelques grosses fermes isolées occupent ce plateau.

L’exploitation du banc calcaire depuis l’époque gallo-romaine a créé un vaste réseau de larges et profondes galeries, appelées localement « creutes ». Ces anciennes carrières se sont prêtées à des usages multiples : activités agricoles, refuges, constituant des abris efficaces contre les bombardements. Français et Allemands les transforment en casernements, infirmeries, postes de commandement.

Cet ensemble constitua de tous temps une forteresse naturelle souvent disputée dans l’histoire. Le Chemin des Dames est aussi une route stratégique et un exceptionnel chemin de ronde. Vers le nord : « Au loin altière et sans blessure sur sa montagne que la cathédrale couronne, la cité de Laon apparaît » Cdt du Plessis, 265e RI, 1918.

Vers le sud, on distingue Reims au bout de la plaine champenoise.

Débordant de souvenirs historiques, ce pays de l’Aisne, placé sur l’une des grandes voies d’invasion, est un lieu de batailles souvent fondatrices de notre histoire nationale. En 57 av JC, Jules César et ses légions remportent une victoire face aux tribus de la Gaule Belgique. La bataille, décrite dans la Guerre des Gaules, se déroule sur l’Aisne dans les environs du village de Berry-au-Bac qui 19 siècles plus tard, connaîtra la première attaque de chars de l’armée française. Les combattants français de 14 rendront hommage à ce passé prestigieux en nommant plusieurs tranchées : Horace, Curiace, Trajan ou Auguste. Pendant la guerre de 100 ans, Jeanne d’Arc et Charles VII, sacré à Reims, reprennent le massif aux Anglais après de sanglantes luttes où les châteaux et villages sont brûlés sinon rasés.

Au XVIIIe siècle, il s’agissait alors d’un petit chemin, peu carrossable, emprunté par Mesdames Adélaïde et Victoire, filles de Louis XV et de Marie Leszczynska, appelées Dames de France qui, venant de Paris, se rendaient au château de la Bove, propriété de la duchesse de Narbonne-Lara, dame d’honneur d’Adélaïde. Pour faciliter leur voyage, le mauvais chemin du plateau fut élargi et empierré en 1780. Ce chemin prit ainsi le nom de Chemin des Dames. Au printemps 1814, face aux 90 000 hommes de Blücher et de Woronzoff qui marchent sur Paris, Napoléon et le maréchal Ney avec 37 000 hommes dont la jeune garde les « Marie Louise » attaquent sur le plateau de Craonne. Les Français sont victorieux, au prix de lourdes pertes. Ce fut la dernière victoire de Napoléon. Début 1914 avait lieu l’inauguration d’un monument pour le centenaire de la bataille, à proximité de la ferme d’Hurtebise. Il a entièrement disparu lors des terribles combats de 1917.

À la suite de la bataille de la Marne, du 5 au 12 septembre 1914, les Allemands se sont repliés jusqu’aux contreforts du bassin parisien et sont restés en possession du massif du Chemin des Dames. Ils le transforment en camp fortifié (abris bétonnés, nids de mitrailleuses, artillerie à contre-pente, galeries souterraines). Ce sont ces défenses formidables que le haut commandement français espère emporter d’un coup au printemps 1917.

Les Allemands tiennent le plateau et les Français sont établis sur les pentes. L’Aisne coule au sud, parallèlement au Chemin des Dames, en vue directe des observatoires allemands qui peuvent mettre sous leur feu les points de passage obligés sur la rivière.

Plateau d’Hurtebise, 1917, Stéphane Audouin-Rouzeau, Chemin des Dames, Somogy, 2008

Près d’un million d’hommes sont ainsi rassemblés sur un front de 40 km. Pour un grand nombre, il s’agit des « Bleuets de la classe 17 » qui rejoignent leurs aînés. Sont présents aussi des tirailleurs africains et des soldats russes. 190 chars, seulement 140 avions face à 530 avions allemands.

Quatre armées s’élanceront à l’assaut de Laffaux à Courcy, proche de Reims. Une attaque conjointe de l’artillerie d’assaut (chars) partira de Berry-au-Bac vers Juvincourt. En raison des mauvaises conditions climatiques, la date de l’offensive, primitivement le 8, est repoussée au 16 avril.

Plan d’attaque du général Nivelle, L’Humanité, Hors Série 1917, 2008

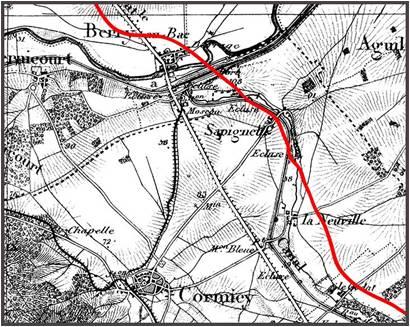

En ce 1er avril, la 40e DI dont fait partie le 150e RI de Paul Farret est au nord-ouest de Reims aux environs de Cormicy, à proximité de Berry-au-Bac, et au camp de Pevy-Prouilly. L’emploi du temps de l’ensemble de la 40e DI du 1er au 3 avril est le suivant : Pour l’infanterie, repos le 1er avril jusqu’à la soupe du soir, puis exercices de nuit par bataillon terminés par quelques mouvements à rangs serré et continuation de l’instruction des spécialités (fusils mitrailleurs, grenades...). L’artillerie monte en secteur à Chalons-le-Vergeur et la cavalerie, après un repos le 1er avril, fait des exercices de manœuvres les 2 et 3 avril. (Note du 31 mars, général Bernard Cdt p.i. la 40e DI – SHD 24/910)

À la suite de la note du QG de la 40e DI, ci-dessous, le 3e bataillon du 150e commandé par le chef de bataillon Paul Farret monte en lignes pour préparer les parallèles de départ d’où le régiment s’élancera à l’attaque du Mont Sapigneul. Cette note précise que les officiers effectueront une reconnaissance des positions ennemies :

« Un bataillon du 150e, un bataillon du 161e et 3 compagnies du 251e monteront dans le secteur le 4 avril. Ils bivouaqueront à Chalons-le-Vergeur et, au besoin entre Chalons et la route de Cormicy (à l’ouest de la cote 186). Ces bataillons sont chargés d’exécuter les parallèles de départ (…).

Dans la matinée du 5, les chefs de bataillon, et les commandants de compagnies reconnaîtront le secteur et détermineront les premiers travaux à exécuter.(…) Un officier de l’État-major de la DI se trouvera le 4 au soir à Cormicy (bureau du Commandant du Génie de la 40e D.I.) et prendra ses dispositions pour faire fournir des guides aux officiers des trois régiments le 5 à 7 heures du matin, à l’entrée S.O. de Cormicy et à la troupe, au même point, le 5 à 19h30. (…). Chaque jour, les compagnies devront passer à Cormicy à 19h30 de façon à être au travail à 21h30. Elles quitteront le travail à 3h30. Les officiers supérieurs surveilleront les travaux, en particulier les parallèles de départ, qui doivent être absolument terminées à la fin des trois nuits de travail. » (Note de service N°629/3 du 3 avril 1917, Le Commandant la 40e D.I. p.i Général Bernard , Source SHD, JMO 40e DI, 24 N 910).

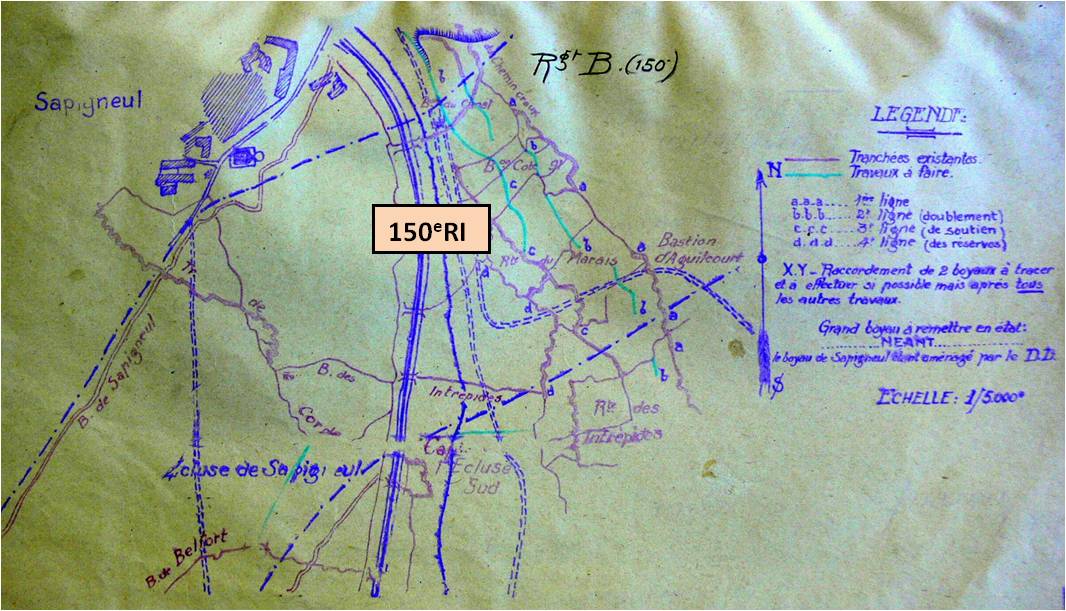

Le 150e va donc se positionner dans une zone à cheval sur le canal de l’Aisne à la Marne entre le hameau de Sapigneul et l’écluse sud du canal, avec à sa droite le 161e RI et à sa gauche, le 251e RI.

La ligne de front entre Berry-au-Bac et la Ferme du Godat. http://vlecalvez.free.fr/sapigneul

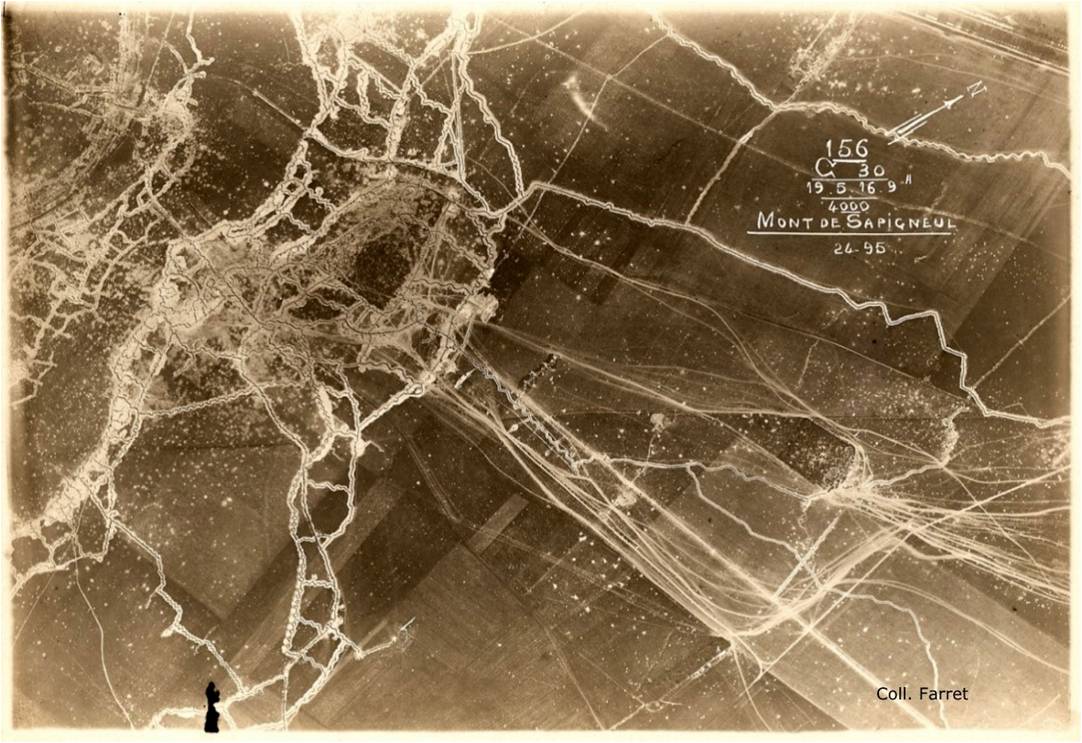

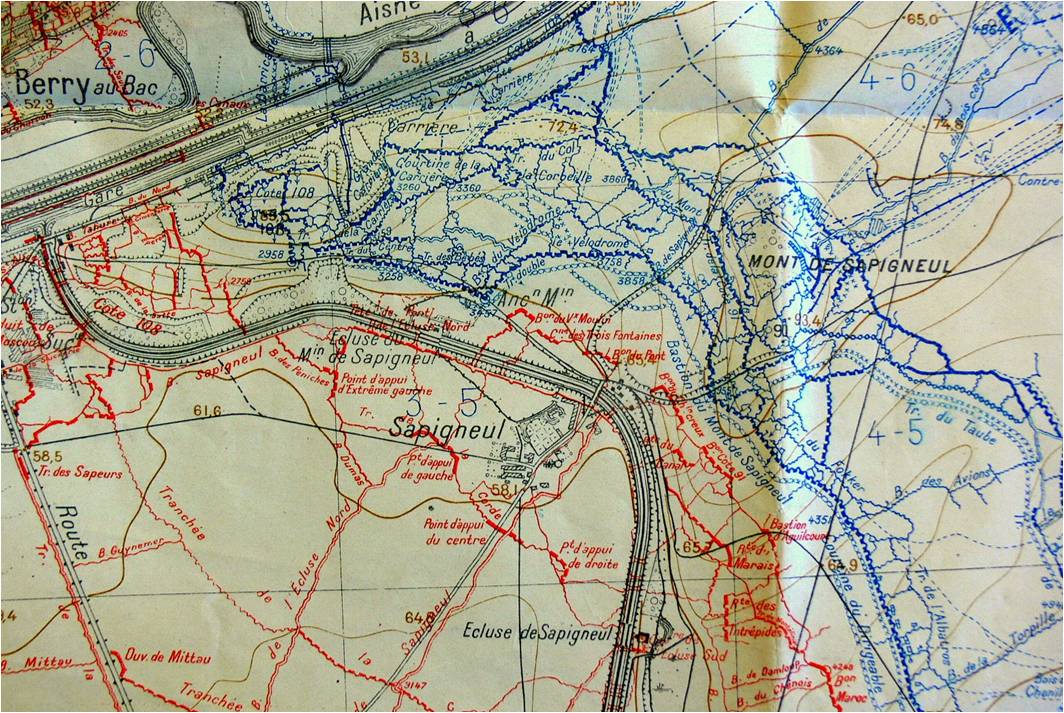

Réseau de tranchées des lignes sur le front du Mont Sapigneul

Photo aérienne, collection de l’auteur

Secteur de Sapigneul, canal Aisne-Marne, mars 1917

Tranchées françaises (rouge), tranchées allemandes (bleu) et Bastion du Mont Sapigneul - SHD, 24 N 910

Secteur du 150e RI (Régiment B) entre le hameau de Sapigneul et l’écluse de Sapigneul. Travaux à effectuer Avril 1917

SHD, 24 N 910

Canal de l’Aisne à la Marne et les environs de Cormicy, ECPAD

Dans la nuit du 4 au 5 avril, les Allemands effectuent des tirs d’artillerie et une violente attaque au niveau de l’écluse nord de la Neuville avec des troupes d’assaut, les stosstruppen, munies de torpilles et de lance-flammes. Au sud, dans le secteur de Sapigneul défendu par le 7e CA, les Allemands capturent un sous-officier du 3e régiment de Zouaves, porteur de copies des ordres d’attaque pour toutes les troupes de la vallée de l’Aisne… Voilà l’ennemi renseigné avec un luxe de détails sur les opérations à venir. À quelques jours de l’offensive, il est impensable d’élaborer un nouveau plan. C’est donc à l’assaut d’un adversaire prêt à la recevoir que l’Armée Mazel devra se lancer (Magazine 14-18, 2007, N°36). « Lors de l’attaque du 4 avril, des documents ayant une certaine importance, emportés dans les P.C. de 1ère ligne, ont pu tomber entre les mains de l’ennemi. […] Toute négligence à cet égard constitue une faute grave et engage la responsabilité du Haut-Commandement. Elle doit être réprimée impitoyablement. » (Note pour les C.A. datée du 6 avril, Le Général commandant la Ve Armée, signé Mazel.)

Cette attaque brusquée par l’ennemi dans la nuit du 4 se poursuit le lendemain et a pour objectif de rejeter nos avant-postes à l’ouest du ruisseau de Loivre et du canal. L’ennemi doit donc continuer à être rejeté de nos lignes où il a pénétré. […] L’artillerie entrera énergiquement en action, quand les circonstances atmosphériques le permettront soit comme neutralisation des batteries ennemies, soit comme contre-préparation de nouvelles attaques éventuelles de sa part. (Ordre N° 1329/3 du 5 avril 1917, Général Mazel, commandant la Ve Armée – SHD)

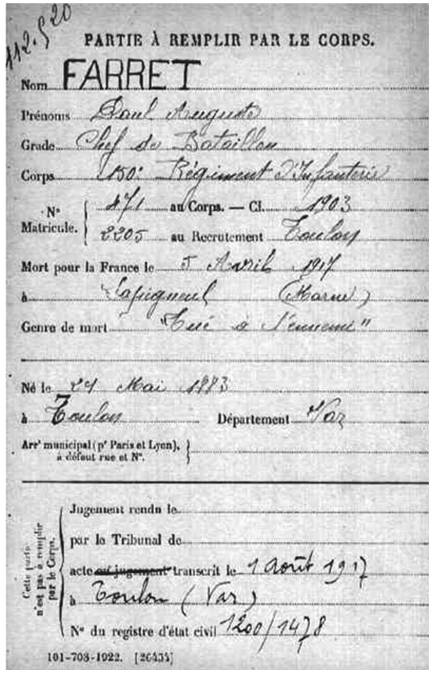

Le 5 avril au matin, sous le feu de l’artillerie ennemie, Paul Farret franchit les lignes pour effectuer une reconnaissance dans le secteur que devra occuper le régiment lors de la prochaine offensive… il n’en reviendra pas.

« Dans la nuit du 4 au 5 avril, une attaque allemande se produit devant le secteur que devait occuper le 150e.

Le Chef de bataillon FARRET est tué dans la matinée du 5 au cours d’une reconnaissance en 1ère ligne.

Pertes : 1 officier tué (Chef de bataillon Farret, Cdt le 3e Bataillon). »

Journal de Marche et d’Opérations du 150e Régiment d’infanterie, daté du 5 avril 1917. SHD 26 N 697 / 3

« Le 5 avril, au cours d’une reconnaissance près des tranchées ennemies, le chef de bataillon Farret, commandant le 3e bataillon, est blessé mortellement. Digne successeur du commandant Thomas, dont il avait hérité des vertus, le commandant Farret, à la bravoure simple, tranquille, toute française, expire humblement au fond d’une tranchée boueuse.» Capitaine Ensalès

« Le 5, le commandant Farret, chargé de divers travaux avec son bataillon pour préparer l’attaque, faisait une reconnaissance minutieuse de son terrain avec l’activité et la prévoyance du parfait homme qu’il était : un obus est venu l’enlever à notre affectueuse admiration, et porter de nouveau la consternation et non le découragement dans tout le 150e ; avec cette nouvelle qui a attristé tous les cœurs dans les rangs : « Le commandant Farret est tué ! »… » (Lettre familiale)

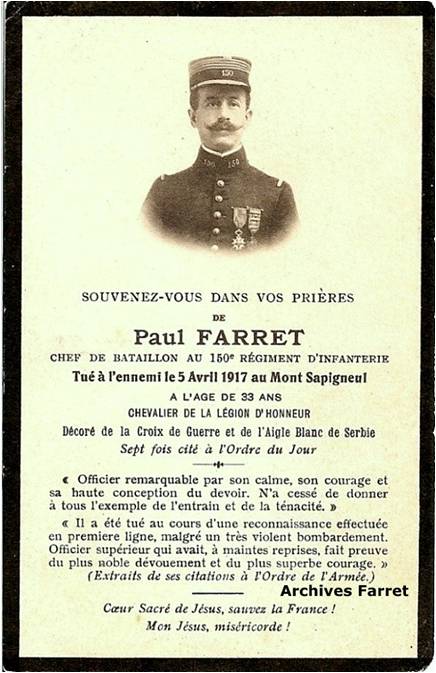

Le colonel Rollet, dans l’Ordre du régiment n°229, salue la mémoire du vaillant officier :

« Que sa mort n’abatte pas nos courages ! Qu’elle les exalte au contraire ! Elle vient aux jours qui rappellent à ceux qui croient, la rédemption de l’humanité. Qu’elle nous rappelle, à nous, le glorieux sacrifice du brave, mort pour la rédemption du sol de France. »

Paul Farret reçoit à titre posthume une ultime citation à l’ordre de l’Armée, datée du 6 mai 1917 :

Farret Paul - Auguste – chef de bataillon – commandant le 3e bataillon du 150e régiment d’infanterie:

« Le 5 avril 1917 a été tué au cours d’une reconnaissance effectuée en première ligne, malgré un très violent bombardement. Officier supérieur qui avait, à maintes reprises, fait preuve du plus noble dévouement et du plus superbe courage ».

Le Général commandant la Ve Armée, signé Mazel

Le 8 avril 1917, le capitaine Louis de Marolles, adjoint du commandant Farret écrit une lettre à Yvonne Farret, ma grand-mère, annonçant avec une grande délicatesse la mort de son mari.

« 8 avril 1917,

Madame,

J’ai la profonde douleur d’avoir à vous annoncer la mort du commandant Farret, tombé pour la Patrie le 5 avril dernier, au cours d’une reconnaissance. Son corps a été ramené à l’arrière et inhumé le 7 au cimetière de Vaux-Varennes (Marne), près de l’ambulance dirigé par un de ses amis, le docteur Jensolaine. Ses objets personnels, montre, photographies, … etc., vous seront envoyés par mes soins le plus tôt possible ainsi que ses cantines.

Il ne me reste plus, Madame, qu’à vous dire quelle part profonde tous les officiers et soldats du bataillon prennent à votre douleur. Pendant le temps trop court que le commandant a passé à notre tête, il avait gagné sans effort l’affection de tous et sa perte est cruellement ressentie. Nous conserverons avec une véritable piété le souvenir du chef si bon, de l’ami si dévoué qu’il était pour nous.

Je vous prie, Madame, de considérer comme étant à votre plus entière disposition si vous désirez d’autres renseignements ou si quelque embarras survenait au sujet des affaires, objets du commandant, et d’accepter avec l’assurance de mon entier dévouement l’expression de ma plus respectueuse sympathie. »

Capitaine de Marolles, 150e Rgt infanterie.

Ainsi, mon grand-père, le chef de bataillon Paul Farret, âgé de 33 ans, Chevalier de la Légion d’honneur, décoré de la Croix de Guerre avec palmes et de l’Aigle blanc de Serbie, 7 fois cité à l’Ordre du Jour, aura accompli son devoir jusqu’au sacrifice ultime.

Après la perte de son jeune frère, porté disparu, Marcel Cambon le 20 août 1914, Yvonne Farret devient veuve à 29 ans, avec ses trois enfants, Maurice, Geneviève et Jacques qui, toute leur vie, garderont précieusement le souvenir de leur père empreint d’une grande admiration. J’entends encore ma grand-mère me disant d’une douce voix pleine de tendresse : « Bon Papa, ton grand-père, était un homme bon et généreux, il était au service de son pays.» Pensons aussi à ses parents Étienne et Marguerite, ses frères André sur le front de Verdun et Pierre en Méditerranée et à sa belle-famille Cambon.

Selon la lettre de Louis de Marolles, Paul Farret est inhumé le 7 avril à Vaux-Varennes, dans un cimetière à proximité de l’ambulance 3/54 dirigée par le Médecin major de 2e cl. Jensolaine.

|

Acte de décès issu de Mémoire des Hommes |

« In Memoriam » |

Le bataillon n’ayant plus de chef, « le capitaine Louis de Marolles, élève de Thomas et de Farret, est promu chef de bataillon à 27 ans et prend le commandement du 3e bataillon du 150e RI .»

Le nouveau commandant effectue à nouveau une reconnaissance et établit le plan des abris en bon état suite au raid allemand ; l’abri situé dans la tranchée du canal, qui devait constituer le poste de secours régimentaire a été totalement détruit par les derniers bombardements. En raison de l’incertitude du temps, les régiments commencent la destruction des organisations ennemies. Un tir de l’artillerie allemande occasionne l’explosion de grenades portées par les hommes du 1er bataillon, dans leurs musettes, ceux-ci ayant la tenue d’attaque complète. (Historique du 150e)

Le 9 avril, les troupes de l’Empire britannique déclenchent une attaque devant Arras, couronnée d’un certain succès. Les quatre divisions du Corps expéditionnaire canadien, commandé par le général Julian Byng, passent à l’assaut de la crête de Vimy, « la butte de la mort », un des points stratégiques d’importance capitale pour l’Allemagne. La crête a été transformée en une véritable place forte, quasi imprenable. L’infanterie, protégée par le barrage d’artillerie enfonce les lignes ennemies totalement désorganisées et la crête est prise le soir du 9 et sécurisée le 12 avril au petit matin. Les Canadiens ont gagné la crête au prix de 3 600 morts et 7 100 blessés. Du côté allemand, on estime que 95% des corps des soldats allemands morts durant cette bataille n’ont pas été retrouvés et sont encore aujourd’hui sur le champ de bataille de Vimy. En 20 jours, les troupes britanniques pénètrent de 10 km à l’intérieur du dispositif allemand.

Richard Jack, The Battle of Vimy Ridge, Canadian War Museum, Ottawa.

Le 10 avril, sur le flanc est du Chemin des Dames, quatre régiments de volontaires russes sont rattachés à la Ve Armée du général Mazel, afin de participer à l’offensive Nivelle : « Je souhaite cordialement la bienvenue aux vaillants camarades de l’Armée russe qui viennent combattre à la 40e Division. Unis dans une étroite confraternité d’armes, nous ferons ensemble, je l’espère, de bonne besogne. » écrit le général Bernard le 10 avril 1917.

Paul Farret n’est plus avec ses camarades de combat ; cependant en mémoire du 150e RI, je souhaite détailler l’engagement de ce vaillant régiment lors de la grande bataille qui débute le 16 avril 1917.

Le plan d’engagement et l’ordre d’attaque sont diffusés auprès des commandants de régiments.

Plan d’engagement n° 627/3 du 27 mars 1917 :

La 40e DI enlèvera de front les positions ennemies de la rive sud de l’Aisne puis progressera face à l‘est. Les régiments (161e, 150e, 251e) accolés, par bataillons successifs attaqueront dans leur zone, le 150e entre le chemin de Cormicy à Sapigneul et l’écluse de Sapigneul. […] Chaque bataillon déploiera un nombre d’unités suffisant pour avoir en ligne un homme tous les 4 mètres environ. Les îlots de résistance rencontrés par les unités de 1ère ligne tomberont par voie de débordement, les unités adjacentes poursuivant leur marche. […]

Au 150e, dès que le bataillon de 2e ligne marchant à 300 m seulement du bataillon de tête, aura atteint les tranchées Nord du Mont Sapigneul, il déboitera de façon à faire tomber les défenses N.O, du Mont Sapigneul. […] L’allure de 100 mètres en 3 minutes sera observée jusqu’à l’occupation de la première tranchée allemande puis dès qu’auront été franchies les tranchées de premier objectif, elle sera réduite, en raison de la raideur de certaines pentes, à 100 mètres en 5 minutes. […]

Dans les 3 régiments, la marche sera arrêtée un instant au-delà de la ligne des batteries… et reprendra à l’heure H+2. […]

Les moyens de franchissement de la Suippe, en particulier pour le 150e qui abordera la rivière près d’Aguilcourt, seront l’objet d’une préparation spéciale (études des passages probables sur renseignements, franchissement à gué, groupe de nageurs, sacs Habert remplis avant l’attaque…) etc. (SHD) Je pourrai continuer ce plan d’engagement qui comprend une dizaine de pages.

Le radeau-sac Habert, du nom de son inventeur, est formé d’une toile imperméabilisée solide, de 5 kg, affectant la forme d’un bateau. Quand on veut s’en servir, on le déroule et on le remplit de paille, de joncs, de branchages, permettant de flotter et constituer une passerelle en les accolant pour traverser les cours d’eaux). Le général Bernard, commandant le 32e CA. (SHD – JMO 40e DI)

Ordre d’attaque n° 677/3 du 10 avril 1917 (personnel et secret) :

Au jour J, à l’heure H, les Divisions se porteront à l’attaque conformément aux consignes du plan d’engagement. Chaque Division d’infanterie attaquera droit devant elle dans sa zone. […]

- Les troupes devront avancer avec une confiance absolue, c’est le seul moyen d’éviter les pertes et d’assurer le succès. Ne jamais reculer ; toute troupe qui recule est décimée ; le rappeler à tous.

- Un ennemi qui vous a tourné est un ennemi perdu, puisqu’il est pris entre vous et les camarades qui suivent ; le rappeler à tous.

- Toutes les montres doivent être réglées à l’avance avec une rigoureuse exactitude. Le chef est responsable.

- Il ne devra être emporté aucun document secret par les troupes prenant part à l’attaque, sauf une carte rappelant l’horaire.

- Dès que des prisonniers ont été faits, les officiers doivent être immédiatement séparés de leur troupe.

- Ne pas négliger le tir en marchant des fusils mitrailleurs, qui est un puissant moyen de neutralisation, au besoin, suppléer le canon et le tank jusqu’à l’abordage. […]

- Quand la ligne des éclaireurs (fusils mitrailleurs et fusils) se heurte à l’ennemi, elle cherche à faire tomber les îlots avancés par débordement ou contournement, permettant le travail de nettoyage. Les éclaireurs conduits par des officiers doivent être mordants, faute de quoi ils s’arrêteraient devant quelques isolés. Quand ces éclaireurs rencontrent une ligne de résistance continue, ils s’arrêtent et se couchent. Ces principes essentiels doivent être connus de tous. […]

Pour le Chef d’État-major, Charles Mangin, signé Passaga. (JMO 40e DI – SHD)

Le dimanche 15 avril, veille de l’offensive. Les trois régiments de la 40e DI sont en lignes dans le secteur de Sapigneul. Les Allemands déclenchent leur artillerie, par des tirs de barrage sur le canal. Le 161e déplore 2 tués, 6 blessés et 2 disparus. Au 150e, 9 tués, 17 blessés dont le médecin auxiliaire Archambault, très grièvement. On relève un tué et 4 blessés au 251e. Des reconnaissances permettent de constater que les défenses ennemies sont toujours occupées malgré la préparation d’artillerie française.

L’Ordre général 75 du général Robert Nivelle destiné à tous les combattants est diffusé :

« Aux officiers, sous-officiers et soldats des Armées Françaises :

L’heure est venue, courage, confiance,

Vive la France. »

Les commandants d’unités sont informés par message que le jour J est le 16 et l’heure H 6 heures.

René-Gustave Nobécourt, jeune aspirant de 19 ans au 28e RI est en première ligne. C’est au Chemin des Dames qu’il est blessé pour la première fois. Il sera l’auteur du célèbre livre Les fantassins du Chemin des Dames. Il écrit :

« Malgré des conditions météorologiques épouvantables pour le mois d’avril, le jour J est le 16 à 6 heures. Depuis trop de jours, dans des conditions matérielles difficiles et le plus vilain temps, les fantassins attendaient cette date et cette minute où leur destin rencontrerait l’évènement. « Je n’ai pas peur mais c’est terrible tout de même »

Puis il faut préparer le barda, envoyer une lettre, manger la soupe une fois encore, une fois encore dormir – si l’on peut. Tout le monde debout demain à 3h30. La nuit était noire et il pleuvait toujours. »

Les capitaines, les lieutenants et les jeunes aspirants « repassent » leur ordre de mission et, une fois de plus, placent et ordonnent leur compagnie, leur section… en imaginant la manœuvre. On fonce tant qu’on peut, les nettoyeurs (de tranchées) suivront. Le terrain, ils en aperçoivent les pentes abruptes qu’il faut gravir, le bord du plateau où il faut déboucher. Ils ont sous les yeux, les photos aériennes et les plans des tranchées allemandes, à la lueur d’une bougie dont la flamme vacille et s’éteint sous le souffle amplifié des canons qui tonnent sans répit.

16 avril 1917, Louis Maufrais, jeune médecin auxiliaire au poste de secours de Cormicy est un témoin du début de l’offensive :

« Tout d’un coup, le vacarme est éclipsé par l’écho d’un véritable tremblement de terre.

C’est une mine qui saute sous la côte 108. Immédiatement une autre, une allemande, lui répond. Enfin dès qu’il fait jour, on entend les crépitements des mitrailleuses au loin : l’offensive commence. »

À l’aube, par un temps neigeux, de Soissons à Reims, les troupes françaises se lancent à l’assaut

En sa qualité de président de la Commission de l’Armée au Sénat, Georges Clemenceau assiste au déclenchement de l’offensive :

« Du haut d’une colline glacée, je voyais s’engager la formidable bataille de l’Aisne dont le panorama se déroulait sous mes yeux. Toute la plaine éclatait d’une rencontre de tonnerres, comme le plus formidable orage n’en peut donner l’idée, tandis que des troupes, massées aux points convenables attendaient, impassibles, le moment d’entrer dans l’ouragan. ».

Immédiatement, les mitrailleurs allemands, retranchés dans leurs casemates fauchent les premières vagues empêtrés dans les réseaux de barbelés non détruits, les pièges à loup, les barres de mines démontrant l’insuffisance de la préparation de l’artillerie. Des contre-attaques allemandes se déclenchent aux points opportuns. Partout, les soldats africains, français, russes sont cloués au sol par la puissance du feu adverse : Laffaux, Hurtebise, plateau de Craonne, côte 108, Mont Sapigneul. Le 132e de Reims perd 500 soldats en moins d’une heure.

Paul Arnold, 8e RI, jeune étudiant en lettres tué le 16 avril, avait écrit sur son carnet :

« Il y a des enfants qui partent avec pour tout manteau la pluie sur leurs épaules, avec la pluie dans leurs pensées… et qui tout seuls, vont s’endormir au bord des routes, pour toujours… »

L’Historique du 150e RI relate l’attaque du régiment au Mont Sapigneul:

Lundi 16 avril 1917, à 6 heures, le colonel Rollet, placé à proximité immédiate de la parallèle la plus avancée, debout au milieu des balles qui sifflent rageusement, encourage de la voix et du geste les compagnies qui défilent devant lui. Jamais, peut-être, le défilé d’une troupe devant son chef n’a acquis une signification plus vraie qu’à cette heure : « Allez, mes enfants, allez, en avant ! » s’écrie le colonel. Les trois bataillons, marchant baïonnettes hautes, échelonnés l’un derrière l’autre dans l’ordre de bataille, se portent magnifiquement à l’attaque et grimpent les glacis du Mont Sapigneul formidablement organisés. L’ennemi, aux aguets, déclenche immédiatement un feu terrible sur nos rangs qui s’avancent résolument.

Des feux croisés de mousquèterie et de mitrailleuses balaient les pentes et créent des vides considérables, ce qui n’empêche pas le 1er bataillon d’enlever la première ligne et de continuer au-delà. Son chef le commandant Lhermitte, est blessé. Le 3e bataillon, poussé en renfort du 1er, submerge la deuxième tranchée allemande mais le commandant De Marolles, promu la veille, est tué en guidant l’attaque et son dernier geste montre l’ennemi aux hommes.

L’adjudant-chef Eugène Bois, chef d’une section de la 1ère Cie, après une première blessure est mortellement atteint (voir infra). La troisième ligne allemande est atteinte et une lutte violente s’y engage à la grenade ; les unités sont dissociées et mélangées ; la liaison avec le 161e n’existe plus.

Dés 6h30, l’ennemi, en formations serrées, lance une contre-attaque sur le 2e bataillon ; le commandant Baccavin rallie quelques fractions et, debout sur le parapet, il crie à ses hommes : « En avant nous allons montrer ce que vaut le 2e bataillon ! ». A peine a-t-il proféré ce cri qu’il tombe frappé à mort. Le capitaine Sarrola, qui veut continuer le mouvement, est tué aussi, mais la contre-attaque est repoussée, ainsi que plusieurs autres venant se briser sur la ténacité des défenseurs. Le lieutenant Alphonse Cocula, commandant une compagnie de mitrailleurs, est tué. Vers 10h00, le lieutenant Charles Daviet, au cours d’une contre-attaque, venait de prendre le commandement du reste du bataillon, comme plus ancien officier restant, manœuvrant lui-même un lance bombe lorsqu’il fut frappé par une balle. La mort fut instantanée. Le caporal Jean Boudon, 27 ans, et le soldat Edmond Trapé, 34 ans, du 150e tombent côte à côte tués par la même mitraille dans l’enfer du Mont Sapigneul.

Les pertes sont énormes ; tranchées et boyaux sont enfilés de bout en bout par le feu plongeant des mitrailleuses allemandes du Mont Spin et du Mont Sapigneul. Ce feu est tellement intense que la liaison par coureurs est impossible, tout homme qui ne se couche pas à plat ventre au fond de la tranchée est un homme mort.

Les Allemands attaquent sans arrêt. Six barrages de fortune sont construits et défendus héroïquement par nos grenadiers. Jusqu’à 14 heures, la position conquise est intégralement maintenue, mais il reste seulement quelques officiers et gradés. Les munitions sont à peu près épuisées et il est impossible d’en recevoir d’autres. L’ennemi entreprend alors sur toute la position tenue par nous, un tir systématique d’une violence inouïe ; sous un déluge d’obus de tous calibres, les braves soldats du 150e tiennent toujours.

A 18 heures, le feu redouble d’intensité, puis, bientôt l’ennemi se précipite en masse : un combat farouche s’engage à la grenade, à coups de crosse, car nous n’avons plus de cartouches. La position est submergée et le terrain conquis n’est abandonné que pied à pied. Vers 20h, les débris du régiment sont regroupés dans notre ancienne première ligne, décidés à s’y faire tuer autour du colonel. L’ennemi essaie de déboucher sur nos positions, cependant épuisé il arrête son effort ; seule l’artillerie continue de faire rage. En ce qui concerne l’occupation du terrain, la situation est la même que celle du matin avant l’attaque.

À la nuit, le colonel Rollet est grièvement blessé à la tête par deux obus de gros calibre. Avec le colonel Rollet disparaît un peu l’âme même du 150e. Placé à la tête du régiment depuis plus de dix-huit mois, le colonel en avait guidé la marche glorieuse aux heures tragiques de Verdun et de la Somme. Emporté sur un brancard dans la nuit pluvieuse et noire, à travers un terrain défoncé, sous les balles et les obus, le colonel Rollet laisse le régiment dans une situation tragique. Sous la direction du chef d’escadron De Bonnefoy, adjoint au colonel, les survivants organisent quelques points de résistance sous un feu d’artillerie qui continue jusqu’au jour. Des travaux sont exécutés dans la nuit pour renforcer nos défenses et rétablir la liaison. Des transports de munitions sont organisés. (Historique du 150e RI, anonyme, Frémont, sans date)

J’insère deux extraits de lettres appartenant à la famille d’Eugène Bois et lus par Jean-Paul Bois, son petit-fils, lors des cérémonies du centenaire à Cormicy. Dès l’annonce de son décès, madame Élise Bois se mit en quête de témoignages de camarades et d’officiers du 150e.

« La première compagnie était en première ligne pour l’assaut et peu après être sorti vaillamment, en tête de sa section, des tranchées françaises, Bois reçut un éclat d’obus à la main. Le lieutenant Girard lui donna l’ordre d’aller au poste de secours pour se faire panser. La blessure était peu grave mais demandait des soins immédiats. Sorti du poste de secours, l’adjudant Bois n’eut qu’un désir, celui de rejoindre sa Cie engagée sous le feu dans les tranchées allemandes conquises. En traversant seul la 1ère tranchée allemande, Bois fut frappé d’une balle en pleine tête et tomba raide mort. » (Lettre du Commandant de Roucy, 15 août 1917, adressée à madame Élise Bois)

« Je ne sais pas si ce pauvre Bois a été enlevé par les brancardiers. Mais je pense plutôt qu’il a dû être jeté sur le parapet car, j’ai entendu le capitaine du 114ème, qui nous relevait, donner des ordres pour qu’il en fût ainsi de tous les cadavres qui … « encombraient » son secteur. Je crois devoir ajouter que le secteur fut agité pendant un mois, et c’est justement cela qui me renforce dans l’idée que le corps de notre pauvre ami restera à jamais introuvable. » (Lettre d’un proche camarade d’Eugène Bois, 19 décembre 1917)

Cette sanglante journée du 16 avril, commencée dans un rayonnement d’espérance, se terminait dans le deuil et la tristesse. Le 150e avait pourtant écrit de son sang sur les pentes de Sapigneul, une belle page de son histoire et il obtint une glorieuse citation à l’Ordre du 32e Corps d’Armée, transformée en octobre en citation à l’Ordre de l’Armée :

« Le 16 avril 1917, le 150e régiment d’infanterie, sous le commandement du Lieutenant-colonel Rollet, s’est élancé avec un enthousiasme superbe et une farouche énergie à l’attaque du Mont Sapigneul et a atteint d’un seul bond la troisième ligne ennemie. Décimé par un feu terrible d’artillerie et de mitrailleuses, il a résisté toute la journée à de furieuses contre-attaques, montrant une énergie et une ténacité admirables, accomplissant des prodiges de valeur et ne s’est replié que le soir après avoir perdu son lieutenant-colonel, ses trois chefs de bataillon, la majeure partie de ses cadres et plus de la moitié de son effectif. » Général Bernard, commandant le 32e CA.

Le 161e RI attaque sur la droite du 150e. Le sous-lieutenant Adrien Henry est officier de liaison, chargé de porter les ordres depuis l’État-major de la Brigade et, comme l’officier de liaison du 150 venait d’être blessé, il portera aussi les ordres au 150e. Il témoigne :

« Le temps pressait. Le 150e était-il prévenu ? On l'ignorait. Je m'offris donc au général, pour aller porter au 150e l'ordre que j'avais déjà porté au 161e. Je partis. La passerelle sur le canal de l'Aisne avait sauté. Je passai tant bien que mal, plutôt mal que bien, mais je passai et me dirigeai vers l'endroit où je supposai trouver le 150e. Je marchais toujours à travers les tranchées et les restes de barbelés (…).

A ce moment, le brouillard se leva et un feu meurtrier nous causa de lourdes pertes. Heureusement, le tir de barrage allemand passait derrière nous ; partir à l'arrière, c'était courir à la mort. Ma résolution fut vivement prise, je continuerai l’attaque avec le 150e(…). Nous fîmes quelques bonds jusqu'au premier réseau allemand, mais à ce moment-là, une grêle de balles nous cloua sur place. Une balle érafla le cimier de mon casque sans me faire aucun mal, mais le commandant Lhermitte eut moins de chance que moi, une balle lui traversa le cou près de la nuque. Couché près de lui, je défis mon paquet de pansement, je le bandai du mieux que je pus et sans me lever, car les balles continuaient à siffler près de nous. Mais il ne fallait pas que j’oublie ma mission.

Profitant d'un moment d'accalmie, je rampai vers l'arrière avec le commandant blessé et à deux cents mètres de là, je pus remettre celui-ci aux brancardiers. (…) Je revins près des restes de la passerelle ; les sapeurs du génie n'avaient pas encore pu la rétablir. Aidés de quelques hommes du 161e, ils y parvinrent et l'évacuation des blessés venus là commença. » (Un Meusien au cœur des deux guerres. Mémoires du colonel Adrien Henry, Ysec, 2011)

Ainsi, les mitrailleurs allemands dissimulés dans les bunkers de la côte 108 et du mont Sapigneul ont fauché les fantassins empêtrés dans les réseaux de barbelés non détruits et les pièges à loup, démontrant l’insuffisance de la préparation de l’artillerie.

Louis de Marolles qui avait succédé à Paul Farret le 6 avril 1917 pour commander le 3e bataillon est tué et porté disparu lors de l’attaque du 16 avril. Sa mère et Yvonne Farret échangeront des lettres que j’évoquerai ultérieurement.

Dans le secteur de Berry-au-Bac, les 128 chars d’assaut Schneider des commandants Chaubès et Bossut se sont élancés en direction de Juvincourt. C’est la première attaque de chars de l’histoire de l’armée française.

L’artillerie allemande, non muselée, se déchaine. Un grand nombre de chars tombent en panne ou sont enlisés puis taillés en pièces dès les premières lignes allemandes. Le char du commandant Bossut est pulvérisé sous les yeux de son frère qui, à la nuit tombante, ramènera son corps.

Sur l’ensemble du front, quelques régiments sont parvenus à progresser de quelques centaines de mètres (souvenons-nous : 100 m toutes les trois minutes). Les premières vagues ayant conquis de haute lutte la crête du Chemin des Dames, sont écrasées par les tirs des mitrailleuses ; Partout, les soldats africains, français, russes sont cloués au sol par la puissance du feu adverse : Laffaux, Hurtebise, plateau de Craonne, Côte 108, Mont Sapigneul.

Le 16 avril, plus de 6 000 tirailleurs africains sur 15 000 de la 6e Armée de Mangin tombent lors de l’assaut de la Caverne du Dragon, à proximité d’Hurtebise. Ainsi, toute la journée, le pilonnage ennemi écrase nos lignes. Trois divisions françaises sont mises hors de combat.

Dans les lignes de réserve, Georges Bonnamy (131e RI) attend pour sortir des tranchées :

« A 10 heures, l’ordre de nous mettre en route ne nous est pas donné, alors que nous commençons à douter du succès de l’offensive. La journée entière s’écoule ainsi à regarder passer les blessés, refluer en désordre des convois de toutes sortes, des tanks, de la cavalerie…»

Très vite, les signes annonciateurs de l’échec se multiplient. Les unités se retrouvent isolées les unes des autres ; les blessés se comptent par milliers. Soldats et observateurs se rendent compte de l’échec. Jean Ybarnégaray, blessé au Chemin des Dames (1914) rapportera : « La bataille est engagée à six heures, compromise à sept heures et perdue à 10 heures. »

Au désastre de l’offensive française s’ajoute celui des services sanitaires, coup d’arrêt aux progrès réalisés jusque-là. Lucien Laby témoigne : « Les blessés affluent dans mon poste, inondé par l’orage : nous nous enfonçons dans un mélange affreux d’eau, de sang et de boue. Et c’est là-dedans qu’on panse les blessés. »

Le médecin-major du 155e RI écrira dans son carnet :

« Dans mon poste de secours, je panse, épluche et emmaillote les blessures les plus variées. Tous ceux qui ont l’usage de leurs jambes, partent à pied, guidés par un brancardier. Les plus atteints partent sur des brancards, portés à l’épaule par quatre hommes. […] Notre jeune aumônier confesse et donne l’absolution aux mourants. […] J’ai encore dans les oreilles le cri lugubre : « Brancardiers ! Brancardiers ! » venant des blessés qui ont encore assez de force et de souffle pour crier. »

Dans la certitude d’une rupture rapide du front, les « experts » du G.Q.G. avaient estimé le nombre des blessés à 10 000. On va en dénombrer dix fois plus. Entre le 16 et le 20 avril, il en y aura déjà 40 000 dont un grand nombre de petits blessés qui vont encombrer les formations sanitaires. Les ambulances de corps d’armée et les hôpitaux d’évacuation (HOE) sont incapables d’accueillir convenablement les combattants meurtris. Huit hôpitaux d’évacuation de 3 000 lits étaient prévus, souvent non terminés ou sous le feu des Allemands (Muizon).

L’épicentre de ce désastre se situe près de Fismes, à l’Hôpital d’évacuation de Prouilly. En théorie, cet hôpital de campagne compte 3 500 lits ; en fait le 16 avril, à peine la moitié est disponible pour recevoir près de 12 000 blessés en quatre jours, provenant de Juvincourt, de la Côte 108 ou de Sapigneul.

« La cour et les abords sont encombrés de civières. Les capotes ont été jetées sur les corps immobiles… Mais les majors sont débordés, il y a trop de blessés et pas assez de médecins. Les valides se pressent, exigeant des soins, volant le tour des camarades gémissant sur leur brancard. Les linges rougis sautent prestement et malgré les cris de douleurs, les bouteilles d’éther se vident, répandent leur atroce odeur de souffrance, les pansements souillés s’amoncellent… Et les voitures arrivent toujours. Les conducteurs cherchent des civières vides. Il n’y en a plus. On les voit, dans la cour, soulever des capotes, découvrir les visages, et parfois renverser un brancard. L’homme git sur le sol. Il n’a plus besoin de chirurgiens. »

16 avril 1917, ambulance du CA, secteur de Soupir. (René Naegelen, Les Suppliciés, Éditions Baudinière, 1927)

Lors des comités secrets de la chambre des députés, en juin 1917, Raoul Pacaud rapporte :

« A l’Hôpital de Prouilly, Les malades étaient en foule et on les entassait sous des tentes non éclairées, les morts pêle-mêle avec les blessés. Les chirurgiens devaient aller de malade en malade avec des falots ou des lampes électriques. »

André Masson, jeune étudiant aux Beaux-arts de Paris, 21 ans, est grièvement blessé le 17 avril 1917. Abandonné par ses brancardiers en raison de la violence des bombardements, il racontera plus tard ce tragique épisode de sa vie comme un spectateur médusé :

« Dans la nuit innommée des champs de bataille, striée en tous sens par des fusées lumineuses vertes ou rouges, zébrée par les fulgurations des projectiles, toute cette féérie étant orchestrée par les explosions des obus qui m’encerclaient, m’aspergeant de retombées de terre et d’éclats.

Voir tout cela, la face levée, le corps immobilisé dans une civière, représentait une situation insolite et rare.

L’effroi, le brise-nerfs premiers firent place à la résignation, puis, par un glissement du délire, ce fut comme une fête donnée à un gisant. »

Sa peinture traduira l’horreur définitive de la guerre et de ses massacres. André Masson se justifie :

« Je n’ai pas réussi à me désintoxiquer. Le film est là : On m’enterra avec ! »

André Masson, Massacres, 1931, coll. privée

Le 17 avril au matin, les éléments restant du régiment tiennent toujours dans notre ancienne première ligne qui s'est organisée au cours de la nuit passée, de manière à résister à l'attaque attendue pour le lendemain. Les liaisons sont rétablies avec les régiments voisins. De toute la journée, l’ennemi ne tente aucune action offensive, mais les tirs d’artillerie conservent toute leur violence.

Dans la soirée, le 150 est relevé par le 114e RI. Le régiment reste au camp de Châlons-le-Vergeur jusqu’au 21 avril d’où il part cantonner à Sapicourt et à Rosnay. Le 24, le 150 se rend au camp de Romigny jusqu’au 15 mai. Pendant cette période, le lieutenant-colonel Voinier prend le commandement du régiment, le 29 avril. Les effectifs sont complétés mais le corps s’en trouve vieilli, les hommes venant pour la plupart de la Territoriale. (Historique du 150e RI).

L’armée territoriale est constituée des réservistes ayant accompli leur temps dans la réserve de l’armée d’active, âgés d’au moins quarante-trois ans. Théoriquement, ils ne sont pas destinés à servir en première ligne, affectés à des missions de surveillance et de protection générale à l’arrière du front… La crise récurrente des effectifs impose toutefois à plusieurs reprises leur emploi au combat. (Rémy Porte).

Ce sont les fantassins qui ont subi les pertes les plus lourdes, Émile Carlier du 127e RI témoigne :

« Devant Craonne, une grande tache bleu horizon de centaines de cadavres amoncelés au même endroit »

Dans ses notes, Charles Mangin commente cette journée du 16 avril :

« La bataille n’a pas pris la forme prévue, mais elle continue. Ce n’est pas le succès escompté, rapide, foudroyant même, mais c’est le succès. »

Les pertes subies par le 150e RI au cours des deux seules journées des 16 et 17 avril 1917 s’élèvent à 1 107 hommes (officiers : 12 tués, 19 blessés, 11 disparus ; sous-officiers : 11 tués, 58 blessés, 35 disparus ; soldats : 84 tués, 562 blessés et 315 disparus.) Pour bien évaluer l’ampleur de ce tragique bilan, il convient de rapprocher ce dernier chiffre, de celui de l’effectif théorique total d’un régiment d’infanterie à l’entrée en guerre, qui était de 3 370 hommes. Partant de ce constat, nous pouvons avancer qu’en deux jours, le tiers du régiment a été décimé sur les pentes du Mont Sapigneul. Des pertes équivalentes sont enregistrées dans les rangs du 161e RI, régiment frère au sein de la 80e Brigade d’infanterie. (Jacques Champ).

Malgré sa déception, Nivelle relance les attaques sans succès. La rupture n’a pas lieu. Au lieu des 10 km envisagés le soir du 16 avril, seule la première ligne allemande est prise au prix de pertes considérables. Parmi les combattants au brillant avenir, citons Jean de Lattre de Tassigny, capitaine au 93e RI, dans le secteur de Cerny, Alphonse Juin, capitaine au 5e bataillon de tirailleurs marocains. Face à l’obstination de Nivelle, la confiance du gouvernement est ébranlée et l’opinion publique est émue. Le général Pétain est nommé chef d’état-major général, conseiller militaire du gouvernement. Il a en pratique pour mission de surveiller et de contrôler Nivelle.

En avril, André Farret et le 173e RI sont toujours sur le front de Verdun, occupant par périodes successives de quinze jours, le quartier de Louvemont. Dans ce secteur, les hommes organisent la position. Il n’y aucune action particulière à signaler en dehors de patrouilles d’embuscades et de tentatives de coups de mains. André Farret apprend la mort de son jeune frère Paul, tué au Mont Sapigneul.

Le 319e RI dont fait partie Jean Broquisse cantonne à Chauny (Aisne) : « une pauvre petite ville de 16 000 habitants et aujourd’hui presque entièrement détruite » écrit-il à sa famille. Le régiment part ensuite en ligne, en forêt de Coucy. Il écrit à sa mère (3 avril 1917) :

« Voici 7 jours que nous restons au même endroit. Comme les Boches sont assez près et qu’il vaut mieux éviter toute histoire avec eux, on ne circule guère que la nuit. On se sent très fort quand les ténèbres vous enveloppent ! Plus que jamais l’artillerie « en jette un coup » et même plusieurs. Du côté des Anglais, on n’entend qu’un sourd grondement. Que se passe-t-il donc là-bas ? Nous avons bien entendu parler d’un splendide succès qu’ils viennent de remporter, mais aucun détail, les journaux nous parvenant avec trois ou quatre jours de retard. En même temps que mon courrier, j’ai maintenant très régulièrement La Petite Gironde. Je la compulse avec une attention minutieuse depuis les communiqués jusqu’aux réclames incluses en passant par les concerts et les théâtres.»

Ainsi cette lettre fait allusion à l’intense bombardement de l’artillerie britannique qui pilonne les lignes allemandes, prélude à la bataille d’Arras déclenchée le 9 avril 1917. Liée à l’offensive Nivelle, cette opération obtient des résultats tactiques non négligeables. Quant à La Petite Gironde, il s’agit d’un journal fondé en 1872. De « tendance républicaine modérée », ce quotidien tirait à 170 000 exemplaires (parfois 300 000 durant la guerre). Ayant continué de paraître durant l’occupation nazie, La Petite Gironde sera interdite de reparution à la Libération. Elle cédera la place au journal Sud-Ouest lancé le 29 août 1944.

La déclaration de guerre des États-Unis contre l’Allemagne est fêtée par l’ensemble de la famille : « Hourra, trois fois hourra pour l’entrée en guerre de l’Amérique dans la guerre ! Nul doute, nous les aurons… mais dans de longs mois, je le crains. » écrit Jean Broquisse. Sa grand-mère lui répond : «… On pavoise les lieux publics en l’honneur de l’Amérique. J’espère que cette maudite guerre finira cette année. » Mais la lassitude pleine d’angoisse demeure : « Que va-t-il arriver avec tous ces évènements extraordinaires : la révolution en Russie et l’entrée en guerre des États-Unis ? Comme on se sent petit et impuissant en face de ces évènements gigantesques qui donnent le vertige. Dieu veuille que la fin de la guerre en soit hâtée ! On n’aspire plus qu’à voir se terminer tant d’horreurs…. » écrit Madeleine, la sœur d’Adèle Broquisse, mère de Jean.

Les lettres de Jean Broquisse se veulent toujours très rassurantes et pourtant, lors de combats violents proches de la zone fortifiée allemande, le régiment perd 84 hommes : 15 morts, 50 blessés et 19 disparus.

Alors que la bataille du Chemin des Dames s’enlise au prix de pertes très élevées, Alice Roudier, sa grand-mère, suit le déroulement de la guerre avec une grande attention et ne cesse de penser à ses petits-enfants avec une grande empathie pour toutes ces mères de soldats. Elle écrit le 27 avril 1917 : « Combien on pense à ce cher Jean ! Les communiqués arrivent excellents (ndr : à cause de la censure et de la propagande), on avance, mais nos chers soldats sont bien exposés et l’on attend avec anxiété leurs lettres. Pauvres mères, vous en êtes toutes là. Que Dieu les garde ; c’est un terrible moment à passer. Il tarde de voir l’Amérique se mettre en mouvement et prendre part à notre défense. Ils montrent de bons sentiments pour nous ; j’espère que leur intervention amènera la fin… »

La Grèce est en ébullition ; à Athènes les nouvelles sont alarmantes et l’Amirauté française, sur ordre du gouvernement, envisage une action au niveau de l’isthme de Corinthe. Avec la pression des Alliés, un certain nombre d’îles adhèrent au gouvernement de Salonique. La situation restera cependant difficile jusqu’au mois de mai.

Terrible mois d’avril pour les Alliés, la guerre sous-marine à outrance semble avoir enfin atteint ses objectifs avec ses 881 000 tonnes de navires détruits. La stratégie d’étranglement du commerce britannique est en train de se concrétiser. L’Amirauté britannique est à court de mazout et demande aux Américains de lui fournir des navires propulsés au charbon. Le trafic des ports baisse de 75%. Les chantiers navals sont engorgés et passent plus de temps à renflouer les bâtiments endommagés qu’à lancer de nouvelles unités.

En Méditerranée, vingt-quatre U-boote envoient par le fond 217 000 tonnes de navires. Le cuirassé Provence sur lequel est affecté Pierre Farret est à Corfou. Fin avril, l’Amiral Gauchet y préside une conférence réunissant les marines alliées afin qu’elles trouvent un accord pour coordonner la protection des navires de transport de troupes et de commerce contre les sous-marins ennemis. Il est décidé d’adopter la solution des convois escortés. Ce système doit être renforcé par l’augmentation de tous les moyens de protection, l’utilisation de la navigation côtière ou de nuit et par le développement des ports-garages. Par exemple, les traversées de Toulon à Bizerte se font préférentiellement la nuit (sans lune) avec des garages prévus à La Spezia et Messine. La protection de la navigation commerciale est confiée aux Britanniques sous la haute autorité du Commandement en chef français. L’établissement de barrages fixes en particulier dans le canal d’Otrante sera accéléré. Ces mesures seront-elles suffisantes ?

La situation sur mer atteint un seuil critique à la fin du mois d’avril à tel point qu’elle oblige l’amiral Jelicoe à écrire en ces termes aux Lords de l’Amirauté britannique : «La situation actuelle nous mène tout droit à notre perte si nous ne nous rendons pas compte que nous ne possédons ni la maîtrise incontestée de la mer, ni une certaine partie de cette maîtrise. Ma conviction est que nous perdrons la guerre par effacement de notre population et par le manque de matières premières. »

Sur le front occidental, malgré les efforts acharnés du général Nivelle, l’échec de l’offensive du Chemin des Dames entame gravement le moral des combattants et des populations de l’Intérieur. Le gouvernement n’a plus la confiance du Commandant en chef dont les jours sont maintenant comptés. Cependant il est plus facile de limoger Mangin que Nivelle.

Le 30 avril, Mangin reçoit un message de la main de Nivelle :

« Mon cher Mangin, obligé de constater que vous n’avez plus la confiance de vos subordonnés, je me vois contraint, d’accord avec le ministre de la Guerre et à mon très grand chagrin de vous remettre à la disposition du ministre. C’est un bien douloureux et pénible devoir pour moi d’avoir à faire ce grand chagrin à mon fidèle compagnon d’armes de la Somme et de Verdun, mais la Patrie seule compte et nous devons nous incliner.

Je vous envoie ma cordiale accolade. »

C’est en avril que la chanson de Craonne est mentionnée et reprise par les combattants. Sur une musique empruntée à un air de valse d’avant-guerre (Bonsoir m’Amour, 1911), elle reprend en partie les paroles de la Chanson de Lorette, créée en 1915. Son premier refrain évoque le Chemin des Dames :

« Adieu la vie, adieu l’amour

Adieu les femmes

Ce n’est pas fini, c’est pour toujours,

De cette guerre infâme

C’est à Craonne sur le plateau

Qu’on doit y laisser sa peau

Car nous sommes tous condamnés

Nous sommes les sacrifiés. »

Cette chanson symbolisera dans les mois suivants la lassitude et la révolte des combattants après cette boucherie inutile. Rue du Four, à Paris, Jacques Prévert, 17 ans, est témoin d’un passage à tabac de soldats qui entonne la chanson de Craonne. Il proteste, malmené à son tour, il est embarqué en garde à vue au commissariat. Rappelons que cette chanson ne sera diffusée sur les ondes qu’à partir de 1963.

À New-York, Marcel Duchamp propose son « Urinoir », baptisé Fountain signé R. Mutt à la Société des Indépendants qui provoque offense et dégoût. C’est une œuvre à part entière, un ready-made : « Une œuvre qui ne choque pas n’en vaut pas la peine » dit-il. En 1914, Marcel Duchamp, 27 ans était réformé pour faiblesse cardiaque (mais son cœur ne le lâchera qu’à l’âge de 81 ans en 1968). Et tandis-que ses frères et son ami Guillaume Apollinaire se sont engagés, il partit en 1915 aux États-Unis, « le pays de l’art du futur. »

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 8 - Mars 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 18 - Janvier 1916

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 24 - Juillet 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres