Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 32 - Mars 1917

Olivier Farret – 10-01-2018

Rentré de Russie le 4 mars, le général de Castelnau rend compte de sa mission au Conseil de défense et fait état de ses doutes sur le pays lui-même, où « l’on sent gronder dans toutes les âmes, soit sur le front, soit en arrière front » les mouvements violents de la politique intérieure : « Si l’armée française vaut vingt, l’armée russe ne vaut guère que huit ou neuf. »

À Petrograd, par -40°, les queues devant les magasins se transforment en manifestations. Aux cris de « Donnez-nous du pain ! » s’ajoutent désormais « À bas la guerre ! À bas le tsar ! » La grève générale débutée le 2 mars à Petrograd prend de l’ampleur, avec près de 200 000 grévistes le 9 mars et les principales usines de guerre sont immobilisées. Les évènements s’enchainent, avec quarante manifestants mitraillés par la troupe… certains régiments cependant refusent de tirer sur la foule. Nicolas II ordonne la dissolution de la Douma et du Conseil d’Empire, mais les députés refusent. Les régiments élisent des conseils de soldats. Le tsar note dans son journal : « Tout autour de moi, je ne vois que trahison, lâcheté et tromperie. » La révolte s’étend aux autres villes de Russie. Le 15 février, Nicolas II signe son acte d’abdication. Le grand-duc Michel renonce au trône et cède le pouvoir au gouvernement provisoire dirigé par Kerenski, alors que l’escadre russe de la Baltique se révolte. Le tsar et sa famille sont arrêtés et placés en résidence surveillée à Tsarkoïe-Selo. (Rémy Porte). Kerenski se fixe comme objectif le retour des soldats mutinés dans leurs casernes. La guerre contre les Empires centraux continue…

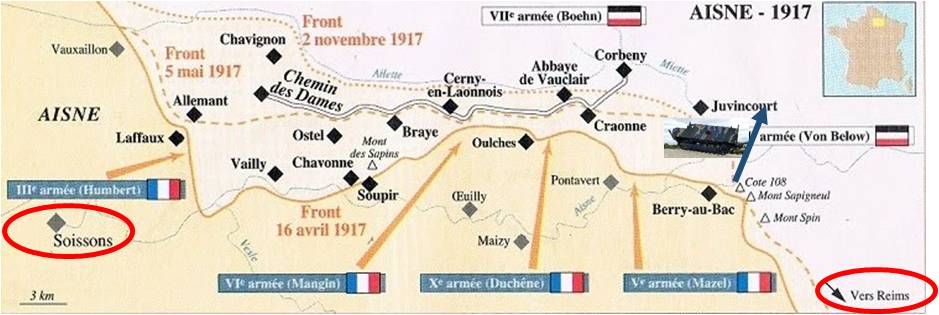

Au printemps 1917, la volonté des Alliés est bien de rompre le front par une bataille finale capable d’emporter la décision. Fort de ses succès avec son fidèle second, le général Mangin, lors de la bataille de Verdun, Nivelle assure pouvoir rompre le front profondément par une attaque brusquée en 24 ou 48 heures. Il doit profiter de la supériorité numérique des Alliés qui disposent de 180 divisions (110 françaises, 63 britanniques, 6 belges et 1 russe) face à 152 divisions allemandes. La manœuvre sera appuyée par l’artillerie lourde qui détruira les défenses allemandes dans la profondeur, permettant la progression de l’infanterie. Il choisit de concentrer son effort sur l’Aisne et notamment sur le secteur du Chemin des Dames entre Soissons et Reims pour une offensive de rupture en direction de Laon et des plaines champenoises. Cette offensive sera précédée d’une semaine par une attaque de diversion entre Arras et Bapaume, en secteur britannique (maréchal Haig), avec leurs réserves vers Cambrai et Douai, appuyée par une attaque française dans l’Oise (GAN de Franchet d’Esperey) poussant vers Saint-Quentin.

L’attaque brusquée du Groupe d’armées de réserve (GAR) (Micheler) entre Soissons et Reims devra rompre le front allemand, précédée d’une préparation puissante par l’artillerie à longue portée :

La 6e armée (Mangin) investit l’ouest du Chemin des Dames : Laffaux, Hurtebise.

La 5e armée (Mazel) attaque entre Craonne et Reims : Plateau de Californie, Sapigneul et la Côte 108, appuyée par une attaque conjointe par l’Artillerie d’assaut (Chars) à partir de Berry au Bac vers Juvincourt.

Le Groupe d’armées du centre (Pétain) à l’est de Reims avec l’enlèvement du massif de Moronvillers.

Plan d’attaque du général Nivelle, L’Humanité, HS 2008

Lors de cette réunion d’État-major décisive, Nivelle ajoute :

« Nous romprons le front allemand quand nous voudrons, à condition de ne pas attaquer au point le plus fort et de faire l’opération par surprise et attaque brusquée, en 24 ou 48 heures. […] Cela fait, irruption de la cavalerie et d’armées de manœuvre, qui livreront bataille aux forces restées disponibles de l’ennemi et les battront. Ensuite, le terrain sera libre pour aller où on voudra, à la côte belge comme à sa capitale, sur la Meuse et sur le Rhin… »

Pour assurer la réussite de la rupture des lignes ennemies, la progression des troupes doit être très rapide dès le début de l’offensive. Ecoutons le général Mangin :

« L’infanterie en un seul élan sous la protection de barrages d’artillerie, et à une vitesse de 100 mètres toutes les 3 minutes devra atteindre les premiers objectifs. Une attention particulière devra être portée sur le nettoyage des creutes. […] Pour l’attaque des seconds objectifs, l’infanterie manœuvrant en liaison avec l’artillerie gagnera ses nouveaux objectifs d’un bond, à la même allure de 100 mètres en trois minutes. »

Tout au plus, consent-il à une halte horaire de 10 minutes entre l’attaque et l’objectif !

Ainsi, il est prévu au soir du premier jour que la 6e armée (Mangin) après avoir dépassé la crête du Chemin des Dames aura franchi l’Ailette.

A J+1, la prise de Laon est prévue, citons à nouveau Mangin, « L’aurore du lendemain doit voir le débouché de la cavalerie dans la plaine de Laon suivie de l’occupation du terrain par l’infanterie ».

A J+4, on doit atteindre la Somme…

Au nord, l’armée britannique et le GAN en liaison avec l’armée belge marcheront sur Valenciennes, puis Mons et Tournai.

La 4e armée du général Anthoine restée en réserve, sera utilisée pour exploiter la réussite.

La date du déclenchement des opérations est fixée au 8 avril 1917 (finalement reportée le 16 avril).

Cependant, à la suite de combats dans le secteur de Maisons de Champagne, les Allemands s’emparent de documents de grande importance sur lesquels est détaillé le plan général de l’offensive, ses dates et ses moyens.

C’est ainsi que le 5 mars, le chef de la 7e Armée allemande peut adresser à ses troupes un ordre du jour aux rudes accents belliqueux, dans laquelle il rappelle que « l’offensive de printemps de nos adversaires (…) est imminente », pour conclure que « l’armée est prête à recevoir l’adversaire et à le renvoyer chez lui ». Depuis janvier, les effectifs des troupes en ligne, de l’artillerie et ceux de l’aviation ont été doublés.

Le plan de l’offensive est remis en cause en raison du repli stratégique allemand entre Arras et Soissons (opération Alberich) sur la ligne fortifiée Hindenburg, raccourcissant leur front de 70 km. La surprise est totale pour les alliés qui doivent avancer dans un espace abandonné par les Allemands. Ceux-ci ont pratiqué une véritable politique de la terre brûlée : déportation des populations civiles vers l’arrière front, destruction systématique des usines, des exploitations agricoles et des villages, explosion de mines sur les axes routiers afin d’entraver la progression des alliés jusqu’au sciage des arbres fruitiers voire l’empoisonnement de puits d’eau potable.

Villages dévastés, arbres fruitiers en fleurs coupés… ECPAD

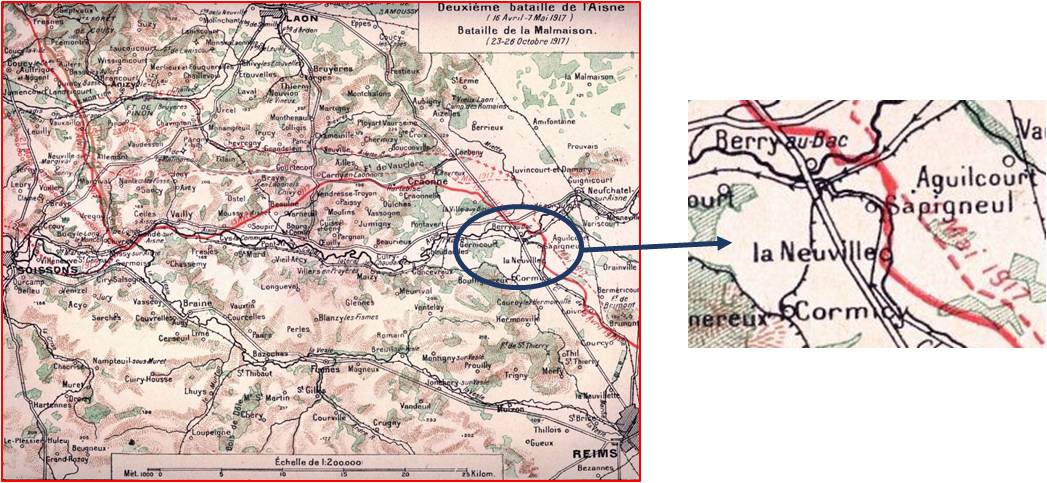

La 40e DI (32e CA, 5e Armée commandée par le général Mazel) comprend le 150e RI dont le 3e bataillon de Paul Farret, le 161e RI, le 251e RI et le 40e RAC (artillerie de campagne) dont l’un des médecins est Louis Maufrais, déjà cité quand il était au 94e RI. La division va occuper le secteur entre Berry-au-Bac et Reims, face au Mont Sapigneul. Le 40e RAC stationne sur les hauteurs de Châlons-le-Vergeur au-dessus de Cormicy.

Louis Maufrais évoque son installation et le futur champ de bataille :

« La vie n’est pas gaie, à Châlons-le-Vergeur. Cela fait cinq jours qu’il pleut constamment. Nous vivons à trois sous une tente. […] On écoute la pluie tomber sur la toile. Je travaille un peu mes examens. Nous nous ennuyons fort. Notre distraction consiste à grimper sur une petite butte dominant le terrain, d’où l’on aperçoit le panorama de la future offensive. On voit d’abord un large demi-cercle qui s’élève à la limite du Bassin parisien, enserrant une vaste plaine du Nord, au-delà de Lens. Sur ce plateau, on distingue d’ouest en est Craonne, le Craonnais, la vallée de l’Aisne, le plateau d’Oc, où nous sommes. La région de Reims nous est barrée par les hauteurs du fort de Brimont ; elle se continue vers l’ouest par les hauteurs de Sapigneul et la cote 108. En bas, nous avons la vallée de l’Aisne, le canal de Cormicy. C’est là que va se livrer notre bataille. Autour de ce demi-cercle une ceinture de ballons d’observation. Chaque fois qu’un nouveau corps d’armée arrive, il vient avec ses propres ballons, si bien que les Allemands n’ont qu’à les compter pour connaître nos forces – huit au total. […]

Les batteries du 40e sont disposées au bord du plateau, face à leurs objectifs – c’est-à-dire le centre de la bataille, à la hauteur de la cote 108, le mont Sapigneul, en arrière de Juvincourt. […] Pour le poste de secours, m’annonce le commandant, j’ai votre affaire. Une vieille chapelle qui se trouve dans un creux de terrain. Saint Rigobert. Vous y serez très bien… » (Louis Maufrais, 2008)

L’ambulance 3/54 de la 40e DI arrive à son stationnement définitif à Vaux-Varennes. L’Hôpital d’évacuation (HOE) est installé à Prouilly. À compter du 23 mars, le 150e RI tout entier, prend position entre Guyencourt et Vaux-Varennes et reprend les manœuvres d’ensemble indispensables au dressage d’une troupe désignée pour participer à une offensive de grande envergure. Les compagnies s’activent pour la construction de dépôts de munitions. Le 13 mars, sept hommes du 2e bataillon ont été blessés par un obus sur la route de Cormicy à Bouffignereux.

« L’état sanitaire des unités est très bon. Je demande que la ration forte de campagne comprenant une ration d’alcool soit distribuée à ces compagnies dont les fatigues ne sont pas négligeables. » (Lt-colonel Rollet, Cdt le 150e)

« La question des rations sera traitée à part, elle s’applique à toutes les troupes employées aux travaux. » (Général Bernard, Cdt la 40e DI).

Fin mars, le régiment monte en ligne dans le secteur de Sapigneul-Cote 108 entre le 161e à droite et le 251e à gauche. Ce secteur est situé entre Cormicy, Berry-au-Bac, à cheval sur le canal de l’Aisne à la Marne. Les Allemands occupent la plus grande partie du mont Sapigneul.

Face aux Français, l’Armée du Kronpriz n’a cessé d’améliorer ses défenses qui sont implantées sur les plateaux dominant la vallée de l’Aisne. L’ennemi dispose ainsi d’excellents points de vue sur les troupes ennemies qui se massent à ses pieds. Les ballons d’observation et les aviateurs allemands ne perdent rien des préparatifs de l’armée Mazel. Les vallées de l’Aisne et de la Vesle sont devenues de vraies fourmilières dont l’activité inlassable ne peut manquer d’éveiller des soupçons. En dépit des précautions prises, il est impossible en effet de masquer les infrastructures (routes, voies ferrées) et des chantiers nécessaires à la préparation de l’offensive. Et le va et vient des convois ne saurait lui non plus passer inaperçu.

Le 27 mars, L’État-major adresse un document secret sur le plan d’engagement de la Ve Armée :

« La Ve Armée a pour missions : (1) de rompre le front entre Heurtebise et Reims, (2) d’exploiter le succès, de manière à couvrir, face à l’Est, le mouvement vers le Nord des autres armées du Groupe des Armées du Centre (G.A.R.) et à poursuivre la désorganisation de l’ennemi dans le secteur de Reims.

Le 32e CA disposera de trois divisions. Il attaquera à cheval sur l’Aisne avec deux divisions au Nord et une division (40° DI) au Sud de cette rivière.

Front entre Soissons et Reims et secteur du régiment de Paul Farret, archives familiales

Le 173e RI d’André Farret fait partie de la 126e DI stationnée dans le bois des Caurières à 1 200 m du village ruiné de Bezonvaux. Sur un front de 3 km, l’ennemi bombarde les lignes françaises avec une rare intensité. À proximité du 173e, le 124e RI est arrivé en renfort le 13 mars. Pierre Crocq, 23 ans, 2e classe, 7e Cie, témoigne :

« Le 14 mars, nous prîmes position dans le bois des Caurières, à 2 kilomètres au nord de Douaumont. L’attaque allemande avait dû être récente, car aucune défense n’avait été encore construite de notre côté. Comme il n’existait aucun boyau pour se rendre à la tranchée, qui se réduisait à un simple fossé à mi-hauteur d’homme, nous gagnons notre position la nuit. Un simple rouleau de fil de fer nous protégeait contre une attaque surprise des Allemands, dont les tranchées étaient très proches des nôtres. Cette proximité ne facilitait pas la tâche de nos artilleurs, et j’appris avec chagrin que mon bon camarade Auguste Richard avait été tué par un de nos obus de 75 tiré trop court. C’était un paysan de la Mayenne, simple et bon. Il était de la classe 11, et se trouvait sous les drapeaux depuis six ans. Il était mon ancien, et avait fait les campagnes de Belgique et de la Marne, que je n’avais pas faites. Nous avions sympathisé et il m’avait donné des conseils pratiques pour assurer ma sauvegarde au combat.

À longueur de journées, les Allemands nous harcelaient de minen, de torpilles et de grenades. Le soir du 17 mars, après la nuit tombée, un de mes camarades qui était posté au fusil mitrailleur a cru apercevoir des ombres qui s’approchaient de nos lignes. Craignant une attaque surprise des Allemands, il tira une rafale dans leur direction ; ce qui provoqua une violente riposte de leur part, et torpilles et grenades se mirent à pleuvoir sur notre tranchée. Une grenade éclata tout près de nous, et je fus blessé ainsi que deux de mes camarades. Les éclats m’avaient atteint aux jambes, aux bras et au visage. Tombé au sol, je ne pouvais plus me relever, et je n’y voyais plus, les yeux étaient touchés.

Il était 23 heures, et j’avais hâte d’être emporté par les brancardiers avant le jour, car, ensuite ils ne pouvaient pas s’approcher des lignes à découvert ; sans compter la perspective du remue-ménage que notre contre-attaque ne manquerait pas de provoquer. Je geignais et les autres me disaient de me taire, afin de ne pas signaler notre position aux ennemis d’en face. Enfin, les brancardiers vinrent nous chercher avant le jour, et une ambulance me déposa à l’hôpital de campagne de Vadelaincourt. Je n’y restai que quelques jours, pour les premiers soins, et fus transporté ensuite sur l’hôpital de Bar-le-Duc. »

Pierre Crocq sera traité avec l’extraction de multiples éclats d’obus en particulier au niveau des deux genoux et l’énucléation de l’œil droit qui était crevé.

Évacué sur l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris :

« Ma plaie du bras droit s’était infectée et me faisait souffrir ; elle suppurait sans cesse et le bras enflait. Le chirurgien, un Suisse, évoquait une gangrène et projetait de l’amputer. J’avais de la fièvre et mon état empirait. La sœur infirmière vint me voir et me proposa un verre de champagne. C’était mauvais signe, car nous savions tous qu’on ne proposait du champagne qu’aux blessés qui allaient mourir. Je refusai poliment le champagne et me tournai vers le mur, pour mourir tranquille. Heureusement le drain laissa s’échapper un morceau de capote cause de l’infection, et que la radiographie n’avait pu déceler. On rouvrit la plaie, et on la lava pendant plusieurs jours avec du liquide de Dakin, un puissant désinfectant. Mon bras était sauvé. » (Pierre Crocq, 2016)

En quatre jours de combats, le 124e RI a perdu 218 hommes : 47 tués, 121 blessés et 50 disparus.

Après sa longue convalescence, Pierre Crocq sera réformé avec pension en 1918, décoré de la Croix de guerre et de la Médaille militaire. Il décèdera en 1983. Son fils, le médecin général Louis Crocq est un psychiatre militaire de renom, en particulier pour l’étude des traumatismes psychiques de guerre. Il est à l’origine de la création des Cellules d’urgence médico psychologique (CUMP) à la suite de l’attentat du RER B à la station Saint-Michel en 1995.

Henry Drysdale Dakin, chimiste britannique et Alexis Carrel, chirurgien français, en poste à l’hôpital militaire de Compiègne élaborent une solution antiseptique d’hypochlorite de sodium pour prévenir l’infection des plaies. D’action rapide (une minute), elle agit sur les bactéries, les virus, les levures et les moisissures. Ce « liquide merveilleux » est utilisé au front, pour la première fois, le 3 août 1915, avec succès. Malgré le scepticisme de certains scientifiques, Carrel et son équipe rapportent en octobre 1915 devant l’Académie nationale de médecine les résultats obtenus dans les ambulances chirurgicales. Produit par les établissements Poulenc, le Dakin, coloré en rose par le permanganate de potassium, avec une odeur chlorée, s’impose dès 1916 pour lutter contre la gangrène et réduire le nombre d’amputations. Antiseptique local à usage externe, il est encore très utilisé de nos jours. (Olivier Farret, Exposition « Les secours aux blessés et aux victimes, de la Grande Guerre à nos jours », Mémorial de Verdun, 2016.)

Dans sa correspondance du mois de mars, Jean Broquisse évoque avec une certaine retenue le quotidien dans les tranchées, ne souhaitant pas inquiéter sa famille. Il écrit à sa tante Madeleine :

« Ma chère Tante,

Il est trois heures seulement (après-midi) et cependant ton neveu est déjà couché. Ne crois point qu’il est malade, car jamais il ne s’est mieux porté. Mais notre existence présente est en complète opposition avec celle de tous les braves gens de l’arrière et c’est le plus souvent le jour que nous pouvons nous reposer. Ayant une minute à moi, je réponds à tes deux dernières lettres.

Que je te remercie tout d’abord du monstrueux colis que tu m’as envoyé et qui m’est parvenu avant-hier. […] Tu m’as fait faire un péché de gourmandise, ma tante, et c’est très grave en un pareil moment où l’on ne doit songer qu’à repousser le Boche maudit. […] Vraiment une fois de plus grand’mère et toi gâtez votre poilu. […]

Que te raconterai-je sur ma vie de tranchée ? Peu d’événements sensationnels. Le dégel, en faisant ébouler la terre des boyaux, les a mis en assez pitoyable état. Mais maintenant que je suis fait aux circonstances présentes, la boue ne m’effraie point. Je ne patauge point avec délice, mais je trouverais drôle de me promener en splendides box-calf vernis sur un trottoir minutieusement nettoyé. Le canon tonne un peu plus depuis quelques jours. Mais pas de « coups de chien ». Probablement les réserve-t-on pour un peu plus tard.

Tous, nous attendons « sans nous en faire » et espérons en notre bonne étoile. Excuse ce brouillon de lettre. Ce soir il y a un grand arrivage de pinard et bien qu’à 400 m des Boches, tout le monde autour de moi chante à tue-tête. C’est difficile de rassembler deux idées. […] »

Dans une lettre à sa sœur Germaine, datée du 9 mars, il essaie de rassurer les siens :

« Ma chère Grande,

Comme je le craignais, vous êtes hypnotisés par la lecture des communiqués concernant la région entre l’Aisne et l’Oise. Certainement ça nous concerne quelques fois. Mais point toujours, bien loin de là. Le secteur occupé par une compagnie est, en effet, de minime dimension. Et d’ailleurs, qu’entend-on généralement par « activité d’artillerie ». Un bombardement sur un point du front qui ne fait neuf fois sur dix que des dégâts matériels insignifiants et n’occasionne que de bien rares pertes en hommes. Il faut bien que ces immenses réserves d’obus se consomment, que diable ! Sans quoi, la guerre n’aurait aucune raison de finir. Donc, tant que vous ne verrez pas qu’un « coup de chien » s’est passé dans mon coin, je vous dispense de songer autrement à moi. Ce n’est pas si terrible que cela, la guerre, en dehors des attaques. Une tranchée, avec ses abris, ses merlons, ses parapets, ses sacs à terre, etc., etc. vous offre toutes les chances de ne pas être touché. On s’y sent en parfaite sécurité.

Tu me demandes, ma chère Germaine, comment sont nos abris ? Rien de plus simple. Ils sont pour la plupart creusés à une certaine profondeur sous terre, étayés par d’énormes poteaux de mines et recouverts d’épaisse tôle ondulée. Si un abri est bien conditionné, il ne peut guère être transpercé. Il faudrait pour cela un obus de gros calibre tombant en plein dessus. Cas excessivement rare, tu peux le penser, car habilement dissimulés, ces cagnas sont très difficiles à repérer. Vous voici un peu tranquillisées, j’espère.

Causons de choses plus intéressantes. Oui, les camemberts me sont arrivés en parfait état et ont constitué un excellent dessert pour Duvergé et moi. Maintenant, une petite semonce. Vous ne connaissez vraiment plus les mesures. Je vous demande de temps en temps un petit colis et point un fond d’épicerie. C’est effrayant ce que recèlent vos immenses boites. Restreignez vos envois, en en diminuant la fréquence ou plutôt en diminuant le volume de vos paquets. […] Votre cabot [caporal] affectionné… »

Par une lettre de sa grand-mère, Alice Roudier évoque les conditions de vie de l’Arrière, en particulier dans une petite ville de l’Aveyron où elle séjourne :

« À Villefranche de Rouergue, la vie est moins chère. Tout le monde est ici dans l’abondance. Tous gagnent avec le travail des obus… Le jardin est travaillé ; il y a un Boche parfois pour cela. Ici les prisonniers font tout ; les robes des dames, les souliers ; ils tapissent les appartements, font de la menuiserie… »

Près de 400 000 prisonniers allemands et austro-hongrois se trouvent en France. Les prisonniers affectés à des travaux agricoles apparaissent privilégiés. À l’été 1917, l’agriculture emploie 46 000 prisonniers. Cette main-d’œuvre est parfaitement acceptée par les Français. (Jean-Yves le Naour). D’ailleurs le sort des deux prisonniers tchèques du Soulat (propriété viticole de la famille), n’est pas des plus mauvaises.

À partir du 25 mars, le 319e RI de Jean Broquisse se positionne en lisière de la forêt de Laigue, en bordure de l’Oise au nord de Compiègne. Ce régiment fait partie de la 53e DI qui a pour mission d’attaquer au sud de l’Oise, de forcer le passage de l’Ailette et d’atteindre la forêt de Coucy, à l’ouest de Soissons. Ses lettres se veulent rassurantes :

« Ma chère Rézette (Thérèse),

Tout roule. Pour l’instant, c’est la vraie vie de Robinson. Je t’écris du fond de la forêt de C……. On se nourrit de racines et de miel sauvage….. et on ne s’en porte pas plus mal pour cela. Hygiène ! Reçu le pâté en croûte. Quelle merveille de l’art culinaire. […] »

Il griffonne sur son carnet de route une existence bien différente :

« Direction les lignes. Traversée de Bichane, Manicamp, Bichaucourt... Plus une maison debout. L’Oise et tous ses petits affluents sont débordés. Toutes les routes détrempées. Relève à 1 heure le 28. Nuit en pleine forêt de Coucy. On se sent absolument perdu en plein bois. Ma section est seule en ligne. Défense et d’ailleurs impossibilité absolue de dormir tant il fait froid et nos chaussures sont détrempées. Nuit heureusement sans alerte. Puisse la suivante être semblable ! Il faut ouvrir l’œil pour éviter de se faire cueillir car il n’y a aucun travail de défense et bien peu de liaison. Mon P.C. est un superbe chêne à la lisière de la forêt. »

« La nuit du 28 au 29 ne fut point semblable à la précédente. « On s’en souviendra longtemps » ont bien souvent répété les poilus de la 4e section. La journée du 28 avait été calme. Malgré la flotte on s’était étendu dans le bois et on avait somnolé quelques heures. 1e partie de la nuit paisible. Aux environs de minuit départ sac à dos. [...] On part. Interminable trajet à travers bois. Tous les arbres sont coupés. Que de bûches ! Vers les 2 heures, nous nous installons dans la briqueterie. J’opère la liaison à gauche où je trouve le caporal Delahoche. Nuit atroce. Il pleut, impossible de bouger jusqu’au petit jour. On s’installe tant bien que mal au milieu de quelques pierres qui restent debout. À 6 heures le « jus » nous tombe du ciel. Voyant les risques que présente tout va-et-vient à flanc de coteau à qq centaines de m. des boches nous refusons de recevoir la soupe dans la journée. Hélas, nous avions été aperçus. Vers 10 heures quel marmitage. Rien pour nous protéger. [...]

Jamais tous les camarades qui pourtant ont fait de longs mois de tranchées n’avaient vu la mort de si près. Comme on se sent petit quand à 2 ou 3 m. de vous pleut la mitraille et quelle pétarade, le ciel était en feu. Si le tir est tant soit peu modifié, c’est la mort certaine. Accalmie. Il pleut, les toiles de tente dégoûtent. Trois de nos poilus s’étant échappés aux premiers coups dans un petit bois voisin, en faisant modifier le tir, nous avaient probablement « sauvé la mise ». Vers 13 heures cependant, même séance, mêmes émotions. Miracle on en réchappe encore. Avec quelle impatience on attend la nuit. Elle arrive mais point de relève. À minuit enfin ordre de nous replier, la position étant déclarée intenable. À gauche il nous était arrivé malheur. Salomon, Delahoche... prisonniers. Le moulin est occupé par les Boches. Le 29 datera dans notre existence de poilu. »

Lors de l’attaque des 28 et 29 mars, le JMO du 319e RI relève 6 tués, 17 blessés et 9 disparus dont 7 pour la compagnie (13e) de Jean Broquisse. Le régiment est relevé le 31 mars pour aller cantonner à Chauny.

L’Amirauté française est toujours préoccupée par l’affaire grecque. En mars, de nombreux incidents éclatent. À Patras, des soldats tirent sur une embarcation française, le 16, la marine occupe Milo. À Zante, les troubles sont entretenus par quelques fonctionnaires royalistes mais le club vénizéliste en profite pour s’emparer du pouvoir et aidé des Français, l’ordre est rétabli.

Le mois débute par l’exploit d’un sous-marin allemand, l’UC-65, qui réussit à couler dans la Manche onze navires. En Méditerranée, la guerre sous-marine entre dans son deuxième mois de terreur pour les navires.

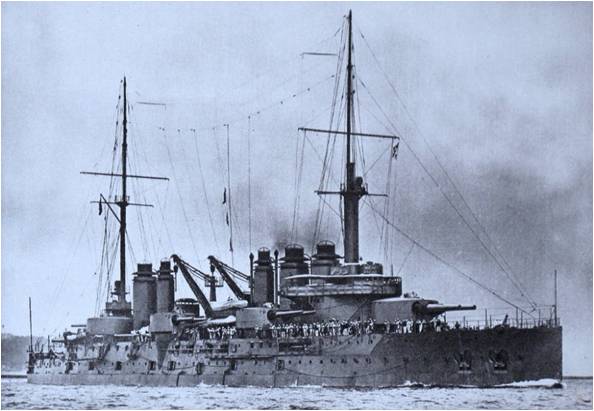

Le cuirassé Danton, 18 318 t, 146 m de long, mis en service en 1911, est une unité moderne, « semi-dreadnought » armé de quatre canons de 305 mm et douze canons de 240 mm fait partie de la 1ère escadre basée à Toulon. Le Danton, commandé par le Capitaine de vaisseau Marcel Delage, avec un équipage de 1 102 hommes quitte Toulon le 18 mars 1917 pour rejoindre l’île grecque de Corfou et l’armée navale, commandée par l’amiral Gauchet sur le cuirassé Provence où est affecté Pierre Farret.

Paul Marius Bar, Le Danton à la mer, in Histoire de la Marine Française illustrée, Larousse, 1934

Le cuirassé Danton est escorté par le torpilleur d'escadre Massue. Des renseignements faisant état de la présence de sous-marins ennemis en mer Tyrrhénienne obligent le commandant du Danton à modifier son cap pour passer par l'ouest de la Sardaigne. Pas de vent, une mer calme. Des conditions climatiques qui ne laissent pas prévoir le drame.

Le sous-marin U-64, commandé par le KL Robert Moraht, avait appareillé de Cattaro le 10 mars pour une patrouille en mer Tyrrhénienne et à l'ouest de la Sardaigne. Dès le 12, il avait sabordé le Nina M., un voilier italien. Le 16, le long de la côte italienne, au sud de Naples, c'était le vapeur Catania qu'une torpille envoyait par le fond. Le lendemain, il manquait un vapeur armé d'une torpille, faisait surface et l'engageait dans un duel au canon sans parvenir à l'arrêter. Ce même jour dans la soirée, au nord de la Sicile, il coulait au canon le vapeur Tripoli.

Voici le témoignage d’un officier du sous-marin (le KTB de l’U-64) évoquant le torpillage du Danton :

« Le 19 mars à midi l’U-64 croisait dans les parages de l’extrémité sud-ouest de la Sardaigne. Il faisait un temps favorable pour une attaque, ciel en partie bleu, air un peu brumeux, vent de NW force 4, de belles crêtes d'écume blanche sur une mer d’un bleu profond. À 13h37, sur l’avant bâbord, la silhouette d’un navire apparaissait à une distance d’environ 10 000 mètres. Ce navire était immédiatement reconnu comme étant un grand bâtiment de guerre. Habituellement la visibilité est plus grande en Méditerranée et le plus souvent on voit d’abord les pointes des mâts et on peut observer longtemps les mouvements de l'adversaire pour affiner sa position sur l'eau. Cette fois, rien de tout cela n'était possible. Le bateau était si près qu’il fallait aussitôt prendre la plongée.

La première observation après l'immersion montrait que l'adversaire virait de 6 à 8 divisions de compas. On ne supposait pas que le sous-marin avait été découvert ; le changement de route faisait plutôt penser au contraire à une route en zig-zag systématique. U-64 gardait son cap et tentait de se rapprocher le plus possible. Malgré tout, l'adversaire pendant les dix minutes suivantes s’éloignait sensiblement sur l’avant et semblait devoir passer hors de portée. Vers 13h50, venait en vue un destroyer qui marchait devant le vaisseau de ligne faisant route en zigzag comme l’escorté sous sa protection.

À 13h55, l'adversaire virait de nouveau vers l’U-64 qui aussitôt effectuait une série de visées en limitant le plus possible les sorties du périscope et s’apprêtait à tirer deux torpilles par les tubes d’étrave. Le tube tribord était chargé avec une torpille de calibre 450 mm, le tube bâbord avec une 500 mm utilisée pour les vapeurs. Immersion des torpilles réglée à 2,5 m. comme pour l’attaque des navires de commerce. Le destroyer se trouvait environ 1 000 m devant le vaisseau de ligne. U-64 se rapprochait jusqu’à 600 m sans être vu. Le vaisseau de ligne lui-même se rapprochait également, réduisant ainsi la distance au sous-marin qui devait veiller à ne pas laisser voir le sillage de son périscope.

À 14h05, lancées à 250 m de distance, les deux torpilles faisaient but comme visé, à environ 40 m l'une de l'autre, la première approximativement sous la passerelle, la deuxième au centre du navire. À la première observation par le périscope peu après les coups au but, U 64 se trouvait à bâbord et tout près derrière la poupe du bateau torpillé. Celui-ci donnait déjà une forte bande sur bâbord et donnait l’impression qu’il ne flotterait plus longtemps. Malgré tout, le Kplt Moraht se maintenait de nouveau aux abords de celui-ci prêt à décocher encore une torpille si besoin était. Avant que le sous-marin ne soit de nouveau à portée, le bâtiment chavirait sur bâbord, la poupe s'élevant encore quelques minutes hors de l'eau, présentant son gouvernail haut dans l'air.

À 14h55, il s’enfonçait par l’avant dans les profondeurs au point 38.49N 08.11E.

(Arno Spindler, Der Handelskrieg mit U-Booten, vol.4 p.170-1, Die Versenkung des französischen Linienschiffs Danton am 19.3.17)

Torpillage du cuirassé Danton, Le Miroir du 8 avril 1917

Le médecin principal Le Marc’Hadour, présent à bord du cuirassé, raconte ainsi la fin du Danton :

« La bande était si forte qu’il fallait marcher à 4 pattes dans la batterie. Soutenu par les trois infirmiers, les 2 blessés graves furent sortis par l’embrasure du canon de 75 avant. Je suivis la même voie. Nous nous trouvions debout sur la cuirasse, juste sous la passerelle. Je vis le Commandant qui était à l’extrémité de la passerelle, accroché à la rambarde. Près de lui étaient les capitaines Delord et Lambert :

« Avez-vous évacué tout votre monde ? – Oui, Commandant. – Avez-vous des blessés ? – Six, Commandant, dont un grave qui est ici avec moi. – Faites évacuer tout votre monde, mon petit, il est grand temps. – C’est votre ordre Commandant ? – C’est mon ordre, mon petit. »

Le Commandant et ses deux compagnons étaient admirables de calme. Le Commandant m’a donné ses ordres avec une douceur dans la voix où je reconnus avec émotion l’intention d’un adieu. Je fis un geste de la main à mes camarades Lelord et Lambert et regardai autour de moi.

Le bateau était presque couché sur bâbord, la quille à roulis était hors de l’eau. Dans le lointain, j’aperçus quelques radeaux couverts de monde : je ne puis en dire le nombre. Il y avait déjà beaucoup d’hommes à la mer. A ma droite, le Lieutenant de Vaisseau Collin, plein d’ardeur communicative et d’héroïque bonne humeur, encourageait les hommes et jetait des espars à la mer. Les hommes debout sur la cuirasse étaient admirables de calme.

A ma gauche, mon personnel infirmier et les blessés étaient rassemblés. La bande augmentait toujours, le bateau allait chavirer.

Le Lieutenant de Vaisseau Collin levant sa casquette jette un cri sonore de « Vive la France », « Vive le Danton ». Nous le reprenons tous, et nous nous laissons glisser à la mer d’une hauteur de 10 mètres environs. Beaucoup d’hommes ont dû se blesser sur la quille à roulis comme je l’ai fait moi-même. A peine à l’eau, nous fûmes pris par les remous du navire qui chavirait, et séparés.

Je nageais depuis un temps indéterminé, rencontrant déjà beaucoup de cadavres, mes forces s’épuisaient. Je n’avais qu’un collet de caoutchouc dont le coefficient de flottabilité est bien faible quand, avec une touchante et héroïque abnégation, des hommes accrochés à une poutre m’appelèrent pour me faire partager leur précaire moyen de salut. Ce fait souligne bien la belle valeur de nos hommes et leur dévouement. »

On relève aussi dans le rapport du naufrage :

« Le nombre des disparus s’élève à 296. Le Commandant Delage, resté cramponné à sa passerelle jusqu’au bout et la plupart des officiers et officiers-mariniers ont péri. Sauf 2 soutiers qui ont pu évacuer leur chaufferie, tout le monde est monté sur le pont avant le chavirement et le plus grand nombre a succombé à la congestion ou bien à la fatigue en attendant l’arrivée des secours. Un certain nombre de naufragés n’ont pu être rappelés à la vie qu’avec des soins énergiques ; plusieurs ont succombé après avoir été recueillis.

Le Massue arriva à Cagliari vers 23 heures, le 19 mars. Le Consul de France était sur le quai avec toutes les autorités italiennes. Les tramways, les autos, des civières, attendaient les naufragés pour les transporter à la caserne ou dans les hôpitaux. Dès l’arrivée, tous sont habillés avec des vêtements de soldats italiens, réconfortés et couchés.

Le 21, toute la population, archevêque et autorités en tête, accompagnaient au cimetière les corps de quatre marins décédés. Ces obsèques furent l’occasion d’une imposante manifestation d’amitié franco-italienne.

On doit s’incliner devant la noble figure du Commandant Delage qui, après avoir donné des ordres avec calme jusqu’à la fin, dit adieu à ses hommes et, accroché à la rambarde de la passerelle, resta avec son navire.

Le 19 mars, tous ses officiers, à son exemple, ont fait leur devoir pour assurer le salut du navire d’abord, de l’équipage ensuite. Presque tous sont morts ainsi qu’un grand nombre d’officiers mariniers et matelots restés à leur poste jusqu’au bout. » www.histomar.net

Le 21 mars à 1 heure du matin, comme l’U-64 repassait sur les lieux du torpillage, quelques épaves repêchées permettaient d’identifier le navire torpillé comme étant le cuirassé Danton.

À partir du 23, l’U-64 prenait la route du retour, coulant deux vapeurs anglais et un voilier italien. Il rentrait à Cattaro le 27 avec un tonnage coulé de 31 165 tonnes.

En mars, 128 navires marchands ont été coulés en Manche, en Méditerranée et dans l’Atlantique, soit un total de 599 000 tonnes.

Si les sous-marins pratiquent la guerre totale sur mer, les côtes des pays alliées ne sont pas à l’abri ; des sous-marins ont tiré au canon à plusieurs reprises sur des installations portuaires, des usines et des poudreries… Cette actualité oblige à renforcer les organisations défensives sans délai :

« Il importe, en effet, au point de vue moral comme au point de vue matériel, d’empêcher qu’un sous-marin ennemi ne puisse impunément causer des dégâts importants à une usine servant à la Défense nationale, détruire un sémaphore ou un phare très utile à la navigation, couler des bateaux au mouillage dans un grand port de pêche non protégé, ou bombarder une ville en terrorisant les populations. » (Commission interministérielle de la défense des côtes, 12.2.1917, SHD).

Sur le littoral méditerranéen, des postes de défense contre les sous-marins sont créés, en complément de l’armement des ports (Marseille, Toulon, Ajaccio, Oran, Alger, Bizerte). Cependant le 13 mars, le ministère de la guerre demande à la Marine le prélèvement de trente canons de gros calibre (> 200 mm) sur les batteries de côte à destination du front pour l’Artillerie lourde à longue portée (ALGP) et l’Artillerie lourde sur Voie ferrée (ALVF). Après la mise en place de filets sous-marins et anti-torpilles, l’accès aux ports est assuré par un chenal indiqué aux seuls navires alliés et tenus sous le feu des batteries côtières et des postes de défense. (Frédéric Saffroy, 2015)

Victime du paludisme, François Mauriac, qui, à 31 ans, n’a publié que quelques courts textes et un recueil de poèmes en 1909 (Les Mains jointes) est rapatrié du front de Salonique. Il exerçait les fonctions d’aide-soignant auprès de l’armée d’Orient dans l’hôpital de la ville grecque. Deux mois plus tard, il sera déclaré inapte.

Le 25 mars, Georges Duhamel, médecin et écrivain, publie Vie des Martyrs. Depuis trois ans, il vit en cette qualité « l’envers de l’enfer ». Il évoque les souffrances physiques, morales, psychologiques des soldats français auxquels il tente d’apporter soins et réconfort, comme chirurgien au front :

« Sous leurs pansements, il y a des plaies que vous ne pouvez imaginer. Au fond des plaies, au fond de la chair mutilée, s’agite et s’exalte une âme extraordinaire, furtive, qui ne se manifeste pas aisément, qui s’exprime avec candeur, mais que je souhaiterais tant vous faire entendre. »

Georges Duhamel (à gauche) dans une ambulance chirurgicale, 1916, ECPAD

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 5 - Décembre 1914

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 10 - Mai 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 13 - Août 1915

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres