Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 27 - Octobre 1916

Olivier Farret – 01-08-2017

Avec la soif, la boue est le deuxième supplice du combattant. Blaise Cendrars évoquera la pluie et ses conséquences dans le journal de tranchées L’Horizon de juillet 1918 :

« Ce simple mot, pluie, qui ne signifie rien pour un civil ayant un toit au-dessus de la tête contient à lui seul toute l’horreur pour un soldat sur le champ de bataille. »

Dimanche 1er octobre, il pleut toujours sur Verdun, rendant la vie des combattants difficile. Le colonel Despierres, commandant le 239e RI engagé sur la rive droite, note que dans certains secteurs « l’eau envahissante rend tout travail impossible ». Il ajoute :

« Je vais faire une tournée du secteur en suivant la première ligne. Je ressens une impression inimaginable : des deux côtés, boche et français, les tranchées sont envahies par l’eau. Il y en a une profondeur d’un mètre. C’est dire que ces tranchées ne peuvent plus être occupées par les éléments de première ligne. Tout le monde est sur le parapet. Les boches à 10 mètres nous regardent avec indifférence. C’est une trêve tacite qui paraît être conclue entre les deux parties. On ne cherche qu’une seule chose, c’est vivre comme on peut – et surtout échapper à cette humidité croissante qui, par les froids qui commencent, devient difficile à supporter. »

Frantz Adam, Agent de liaison dans un boyau, ECPAD

L’ensemble du front occidental n’est qu’un réseau de tranchées et de boyaux noyés dans la boue. La pluviosité est exceptionnelle en 1916, sixième année la plus pluvieuse depuis 1877 dans la Meuse et dans la Marne mais aussi en Picardie. L’année 1916 fait suite à deux années de pluies abondantes. On conçoit fort bien dans quel bourbier les combattants vivent et combattent au cours de cet automne. Le mauvais temps va contrarier les préparations d’offensives alliées, que ce soit dans la Somme ou à Verdun.

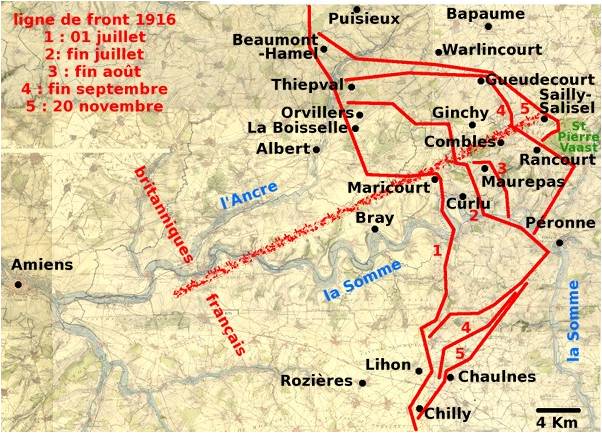

Le régiment de Paul Farret, 161e RI, a rejoint la Somme au nord de Péronne, face au village de Sailly-Saillisel, position fortifiée hautement stratégique pour la poursuite des opérations françaises. Dans le midi de la France, Yvonne Farret enceinte de 8 mois, est retournée à Antibes, la ville de garnison de son mari, qu’elle avait laissée avant la guerre. Elle est probablement accompagnée de Maurice, 4 ans, et de Geneviève, 17 mois.

Les 150e et 161e RI font partie de la 40e DI (32e CA).

L’instruction secrète N°346-S/3 de l’État-major projette la prochaine opération qui aura pour but l’enlèvement de Sailly-Saillisel. L’opération comporte plusieurs bonds avec enlèvement des tranchées des Portes de Fer, des ouvrages de Brandebourg, des tranchées à contre-pente de Teplitz puis enlèvement du village. Pour que les bonds puissent se succéder dans le minimum de temps il faut que l’artillerie soit en mesure d’accompagner l’Infanterie jusqu’au bout. […] Le travail de destruction devra comprendre tous les travaux ennemis susceptibles d’arrêter la marche de l’infanterie. Le nœud de tranchées de la route de Béthune doit être écrasé avec les calibres les plus puissants. […] Suivra l’écrasement du village et tout le vallon Saillisel-Manancourt afin d’interdire les ravitaillements ennemis. […] Les tirs de 75 doivent viser avec une plus grande précision ; il vaut mieux tirer moins et plus juste. L’artillerie lourde de Corps d’armée se rapprochera et démolira les batteries adverses.

Il importe que, de leur côté, les troupes d’infanterie, soumis à un bombardement, fassent connaître le plus tôt possible à l’artillerie qu’elles sont bombardées et la direction probable des coups. […]

Signé général Debeney, commandant la 40e DI. (SHD)

Front de la Somme, Sailly-Saillisel, wikipédia

Ligne de front avec emplacement des régiments 150e et 161e, SHD

Premières lignes de la 40 DI, tranchée de Teplitz, face à Sailly-Saillisel, SHD

En ces premiers jours d’octobre, l’artillerie déclenche des tirs bouleversant les positions ennemies pour permettre une attaque de l’infanterie vers le plateau de Sailly-Saillisel. Les Britanniques soutiennent l’effort français en imposant une formidable poussée sur Bapaume.

Les 161e et 150e sont à moins de 2 km du réduit de Sailly-Saillisel. Mais entre les régiments et les villages se dresse encore un obstacle : la tranchée de Teplitz avec ses avancées sur le plateau. Tout ce secteur est violemment bombardé et balayé par le feu des mitrailleuses ennemies.

À partir du 7 octobre, les combats sont d’une extrême violence. Avant d’être relevé, le commandant du 150e veut lancer une attaque sur le village. Le chef de bataillon Louis Thomas, commandant le 3e bataillon, est tué par un obus alors qu’il guide la marche de ses hommes. En soirée, le 161e RI relève le 150e. Ce régiment est mis au repos et reconstitue ses unités à l’aide de renfort et par la jeune classe 1917.

Le 12 octobre, les bataillons du 161e et du 150e se portent à l’attaque ; après avoir abordé les abords du château, les feux de mitrailleuses arrêtent leur élan. Lors d’une reconnaissance des positions ennemies, Paul Farret est atteint par une balle qui transperce son casque Adrian, effleure la partie droite du crâne et blesse son oreille. Évacué vers un poste de secours, il est soigné et repart au combat le 19 octobre. Ma grand-mère nous avait souvent raconté cet épisode ; Paul avait demandé au médecin d’écourter sa convalescence afin de retrouver ses hommes en première ligne. Son casque a été conservé au sein de ma famille.

Casque de Paul Farret, 12 octobre 1916

Le 16 octobre 1916, à Antibes, nait Jacques Farret, mon père. Je ne sais pas quand Paul a appris l’heureuse nouvelle. Au moment de la naissance de son troisième enfant, il se remet de sa blessure.

Jacques et sa mère Yvonne Farret

Le 17 octobre, les Allemands reprennent Sailly…

À l’occasion des combats devant Sailly-Saillisel, Paul Farret reçoit une nouvelle citation à l’Ordre de l’armée, datée du 3 décembre 1916.

« Monsieur Farret Paul Auguste, capitaine adjudant major au 3e bataillon du 161e RI :

Officier remarquable par son calme, son courage et sa haute conception du devoir. N’a cessé de donner à tous l’exemple de l’entrain, de la constance et de la ténacité. A été blessé le 12 octobre 1916 en allant reconnaître en plein jour dans un secteur très dangereux une position qui devait être organisée la nuit. »

Signé Fayolle. Général commandant la 6e Armée.

Le 26 octobre, une ultime reprise de l’offensive franco-britannique sur la Somme doit être reportée du fait des conditions météorologiques qui transforment les tranchées en lacs de boue.

Le 161e RI est retiré du front dans la dernière semaine d’octobre, avec repos vers Gournay-en-Bray.

Le 30 octobre 1916, le capitaine Paul Farret est promu chef de bataillon ; il est muté au 150e RI, 3e bataillon, succédant au commandant Thomas tué le 7 octobre. Nous savons par des documents familiaux que notre grand-père et le commandant Louis Thomas avaient une grande estime mutuelle. Il est à rappeler que Paul était sous ses ordres, comme capitaine de compagnie du 3e bataillon du 150e R.I. pendant l’année 1915, lors des durs combats d’Argonne et de l’offensive de Champagne.

La 40e DI reçoit une nouvelle citation à l’Ordre de l’Armée.

« Tout est sens dessus dessous dans le monde, tout est Babel en 1916. » écrira Pierre Loti à propos de la ville d’Amiens. Amiens située à 30 km du front est une base arrière majeure pour les forces britanniques et françaises qui depuis le 1er juillet 1916 a vu passer 600 000 Tommies et 100 000 chevaux. C’est à Amiens que fut créée la première section de camouflage.

Trente-cinq hôpitaux militaires tant britanniques que français occupent la plupart des établissements scolaires publics et privés. En octobre, plus de 6 000 blessés sont acheminés par péniches, trains ou camions pour y être soignés. Georges Duhamel est depuis juillet 1916 dans une ambulance chirurgicale près de Bray-sur-Somme. Il s’agit en fait d’un camp de tentes « installées sur un plateau nu ; le bruit des canons résonne ; les mouches sont là par milliards. » En une nuit, il doit trier 200 blessés.

Sa confrontation à la souffrance des blessés lui inspire la Vie des Martyrs publié en 1917. La même année, il achève Civilisation qui obtiendra le prix Goncourt en 1918. Ses écrits sont un hommage à ces soldats souffrant dans la dignité et qu’il tente de soulager.

Georges Duhamel (à gauche) dans une ambulance chirurgicale, 1916

Comme nous l’avons déjà écrit, Georges Duhamel évoque dans la Vie des Martyrs le triage des blessés :

« Les blessés y étaient apportés, sans arrêt et, là, une volonté grave statuait sur l’état de chacun, son sort, son avenir…

En quelques secondes de réflexion efficace, il fallait entrevoir et peser toute une existence d’homme, puis agir avec méthode et audace. »

Il me paraît important de revenir sur cette notion de triage, principe décisionnel difficile sur le plan éthique, fonction de la gravité des blessures, du transport, des délais et des chances de survie. Le triage est donc le défi majeur des équipes médico-chirurgicales de l’Avant dans la prise en charge des nombreux blessés qui, sans triage, auraient saturé les formations sanitaires de l’Avant.

Les priorités opératoires déterminent ainsi une classification qui évoluera dans le temps en fonction des techniques médicales et des moyens de la logistique sanitaire. En priorité, les hémorragies actives, les porteurs de garrot, les blessures des membres inférieurs et supérieurs. Dans les premières années de la guerre, les blessures graves de l’abdomen, du thorax et du crâne laisseront malheureusement peu de chances de survie. À la suite du triage, les blessés sont répartis en quatre catégories :

Les intransportables, ceux qui vont mourir, seront traités et « accompagnés » dans les ambulances et dans les structures civiles de proximité.

Les in-évacuables temporaires, seront gardés dans les hôpitaux d’évacuation pour recevoir un traitement chirurgical de première intention.

Les évacuables, vers les hôpitaux de l’arrière, étant susceptibles de guérir en 4 à 5 semaines et être récupérés pour retourner au front.

Les évacuables sur l’Intérieur, dirigés selon l’urgence vers les Hôpitaux d’infrastructure où ils recevront un traitement définitif.

Gabriel Le Bomin, Les Fragments d’Antonin, 2006, Le triage à l’ambulance.

Après le désastre sanitaire de 1914, le Service de santé aux armées réorganise la chaine de soutien médical (voir épisode 20, mars 1916) avec la conceptualisation du triage médico-chirurgical et de la chirurgie de l’Avant. Cette adaptation a permis dès 1915-1916 une amélioration importante du sort des blessés, associée aux progrès médicaux et chirurgicaux spectaculaires tout au long de la guerre. Rappelons la généralisation des examens radiographiques, les mesures d’hygiène hospitalière et d’asepsie du bloc opératoire, l’utilisation de nouveaux antiseptiques puissants (Solution de Dakin, 1915) et du sérum antitétanique…

Initiée pendant la Grande Guerre, cette doctrine de triage et d’évacuations est devenue la matrice de tout soutien médical durant les conflits du XXe siècle. Lors des engagements récents (Afghanistan), on assiste à l’adaptation des secours en raison de l’élongation de la chaine de soutien et des conflits asymétriques. C’est un véritable « secourisme de combat » qui est mis en œuvre, avec la formation des combattants à des gestes salvateurs, portant essentiellement sur la maitrise des hémorragies, afin de préserver le pronostic vital du blessé. La majorité des décès peut survenir dans les dix minutes après une blessure grave.

L’urgence moderne a conduit à définir la notion d’ « heure d’or », délai dans lequel le polytraumatisé doit être transféré (hélicoptère) dans une structure chirurgicale. Des personnels médicaux et paramédicaux entraînés à la médecine d’urgence accompagnent aussi les unités de combat souvent isolées.

Ces principes sont appliqués au monde civil dans le cadre des secours de masse avec la médecine de catastrophe qui s’exerce dans une situation d’exception analogue à un théâtre de guerre (séisme, attentats…). Le terme français « triage » a d’ailleurs été adopté dans un grand nombre de services d’urgence de par le monde. (Olivier Farret)

Sur le front de Verdun, le régiment d’André Farret est toujours sur la rive gauche de la Meuse et tient la cote 304. Cependant, la majorité des combats se déroule sur la rive droite. Le général Joffre donne son aval au plan d’attaque conçu par le général Charles Mangin pour la reprise du fort de Douaumont. Le jour J est fixé au 17 octobre et la préparation d’artillerie commence à J-6. Les tirs français ont commencé à perturber l’organisation ennemie mais les Allemands réagissent en lançant une attaque au nord-est de Fleury. Ils seront repoussés.

Le 17 octobre, le général Nivelle lance son Ordre du jour :

« Une artillerie d’une puissance exceptionnelle maîtrisera l’artillerie ennemie et ouvrira la voie aux troupes d’attaque. La préparation dans toutes ses parties est aussi complète, aussi parfaite que possible. Quant à l’exécution, elle ne saurait manquer d’être également parfaite grâce à la discipline, à la bonne instruction, à la confiance et à l’entrain résolu des troupes qui auront l’honneur d’en être chargées. »

Le jeune sergent Isaac-Henri Bismuth, du R.I. colonial du Maroc (RICM), écrit à son frère :

« Je crois que c’est la dernière lettre que je t’écris. Je pars aujourd’hui, à 10 h, en auto, à Verdun et je monte probablement en ligne cette nuit. On attaquera dans deux ou trois jours, je t’assure que je ferai du bon travail ; on attaque pour reprendre le fort de Douaumont. Eh bien ! On le prendra, on le gardera, et, en plus, les boches, on les aura. Je pars avec enthousiasme et espoir de vaincre ; j’ai une mission à remplir, je la remplirai jusqu’au bout. J’ai confiance en notre victoire et je t’assure qu’on aura l’avantage. Ton frère. »

Le général Mangin écrit à son épouse :

« C’est la veillée des armes. Tout est prêt et bien prêt. […] Dans Verdun, les Sénégalais brandissaient leur coupe-coupe en criant : Douaumont ! Le général en chef vient demain. Six journalistes anglais et américains sont ici. […] Henry Bordeaux est venu au GQG assister à la bataille. Car c’est une grande bataille : 170 000 hommes, 711 canons, 150 avions… Mais je pense que vous savez le résultat avant de lire ma lettre. À moins qu’il ne pleuve, auquel cas tout serait à recommencer. »

Dans la nuit du 23 octobre, l’artillerie française tire des obus à gaz sur Douaumont qui est en flammes. Werner Beumelburg témoigne :

« Vers minuit, le tir à gaz est si intense que ce qui reste de la garnison du fort est hors d’état de se défendre. Gazés et vomissant sans arrêt, la plupart des cent hommes qui restent sont assis ou couchés. Les dernières tentatives pour éteindre l’incendie doivent être abandonnées. Les forces manquent. Vers 4 à 5 heures du matin, on commence à évacuer les blessés. Des hommes à demi-morts trainent sur des brancards des hommes aux trois quarts morts. Émouvante camaraderie. Pas un blessé n’est abandonné. Le nombre des gazés augmente. Le fort est-il encerclé ? On n’a plus aucune chance d’éteindre l’incendie. Il n’y a plus de munitions. Toute l’eau a servi aux tentatives d’extinction…

À l’aube, un singulier cortège sort du fort et monte sur le glacis. Silhouettes allant deux par deux, portant un brancard, qui trébuchent… posent le brancard… souffrent… vomissent… reprennent le brancard et repartent en titubant. À 8 heures, le groupe hétéroclite (coureurs, fantassins, artilleurs, signaleurs…) rassemblé autour du capitaine Prollius ne compte plus qu’une vingtaine d’hommes à peu près en état de combattre. » (Jean-Pierre Tubergue)

Le 24 octobre, la ruée en avant a commencé à l’heure dite, dans le brouillard qui favorise les Français. Le fort de Douaumont sera repris par le bataillon Nicolaï du RICM. Vers 17h, Douaumont est tout entier aux mains de Français. Le jeune sergent Isaac-Henri Bismuth du RICM est tué ce 24 octobre.

Le général Mangin lance son Ordre du jour :

« La volonté du général en chef est que le beau succès remporté dans la journée du 24 octobre soit exploité à plein sur le champ. […] »

Le soir de la bataille, Mangin écrit à son épouse :

« L’opération s’est déroulée comme un ballet : les troupes, précédées par la vague des projectiles, s’arrêtaient à la minute prescrite, puis reprenaient leur marche pour s’arrêter enfin sur l’objectif fixé ; les détachements désignés à l’avance s’arrêtaient seuls pour mettre fin aux petites résistances locales ; les boches affolés ne sortaient guère de leurs abris que pour lever les bras. […] »

L’offensive française du 24 octobre est ressentie comme un grave échec par le Kronprinz. Avec le front de la Somme qui a mobilisé des réserves, les Allemands manquent de nouvelles troupes de choc. Faute de munitions d’artillerie lourde ils se cantonnent aux actions d’infanterie.

La reprise du fort de Douaumont a un retentissement formidable auprès des soldats, du peuple français et des Alliés.

Jean Broquisse du 319e RI, le grand-père de mon épouse, est au dépôt divisionnaire. Ce secteur de l’Oise est calme. Il continue de recevoir des nouvelles régulières de sa famille. Préoccupé par leur quotidien dans la propriété viticole du Soulat, près de Castillon, il leur écrit :

« Pour vous toutes, ces dernières années ont été terriblement dures. Malgré toutes les difficultés rencontrées vous êtes arrivées cependant à obtenir de beaux résultats de la propriété. J’espère que tout ira mieux en 1917 et que notre cher Soulat vous procurera enfin les joies que vous attendez de lui sans vous donner tous les soucis de l’an dernier. […] Si nous dépassons les 100 barriques de vin, il ne faudra pas trop se plaindre dans l’ensemble. Ça ne peut que bien se vendre, mais ne vous précipitez pas au-devant des courtiers. Il faut que les cours soient tout à fait établis. »

Sa sœur Inès lui écrit : « Les vendangeurs sont partis ce matin. Hier on a écoulé la cuve de 60 barriques. Le vin est joli, très coloré. Nous avons eu de la chance pour le temps, 15 jours merveilleux. »

Le vignoble qui a été véritablement touché et même en partie ravagé fut la Champagne. Les autres vignobles ont été impactés par le conflit, mais indirectement. Ce ne sont pas des zones de combats mais bien des zones d’approvisionnement. Le vignoble français a été dans l’ensemble marqué par des pénuries. Pénurie de main d’œuvre, car les vignerons sont partis au front. Tout le travail a donc pesé sur les femmes, les enfants voire les vieillards. Chez les Broquisse, l’emploi de prisonniers, de soldats en convalescence et d’une main d’œuvre espagnole a permis de continuer l’exploitation. Le vignoble a aussi été touché par une pénurie de matériaux, car on manque à peu près de tout pendant la guerre : liège, souffre, cuivre, verre, bois… Les bouteilles et les fûts ont d’ailleurs étaient très vite consignés.

L’économie viticole a souffert durant la guerre, certes pour les vignerons mais aussi pour les négociants. À cette époque, le monde de la vigne est complètement sous la coupe du négoce. Le commerce international fonctionne moins bien, en particulier à partir de 1917, avec la guerre sous-marine à outrance. Sur le front, le vin est important pour préserver le moral des troupes et augmenter artificiellement le niveau d’agressivité et de violence des hommes.

Tout au long de la guerre, l’intendance va distribuer du vin, 50 cl par jour avec des facilités pour atteindre les 75 cl de vin par jour. Sur le front, les moyens laissés aux hommes pour s’approvisionner leur permettent d’obtenir souvent sans difficulté un litre à un litre et demi par jour. Ce vin, très vite appelé « pinard », est de mauvaise qualité, assez grossier. Il vient des régions ou pays à gros rendement : Sud de la France, Algérie. Il titre à 8° ou 9° seulement. Le vin d’Afrique du Nord a fait la « fortune » du port de Cette (Sète) et de fabricants de tonneaux. Des convois spéciaux sont mobilisés pour apporter le vin au plus près des tranchées. Le vin est ensuite livré par camions sur le front. Fin 1914, ce sont près de 4 000 wagons foudres qui ont été réquisitionnés. La distribution est organisée par l’État-major avec la bienveillance du gouvernement.

Malgré la « crise du pinard », à partir de 1916, et la chute de la production nationale, le front ne manquera jamais de vin. Douze à dix-sept millions d’hectolitres seront fournis aux armées, chaque année, de 1914 à 1918.

La guerre a d’abord popularisé le vin, lui a donné une nouvelle image. Il est devenu un breuvage national et patriotique. Les populations du nord de la France, plus habituées à la bière et à l’alcool de pommes, se sont mises à boire du vin. La distribution généralisée de vin a accoutumé les hommes de troupe à sa consommation. (Christophe Lucand, 2015). La lutte contre l’alcoolisme sera le revers de la médaille ; l’ivresse est un vecteur de désordres, favorisant les mauvaises conduites et la dislocation de l’esprit de corps.

Pour Jean Giono, le poilu c’était un tiers d’héroïsme, un tiers d’alcool, un tiers de contraintes.

L’automne est bien entamé et avec la pluie, le froid commence à se faire sentir au Château du Soulat. Jean Broquisse reçoit une lettre de sœur Germaine :

« Aujourd’hui commence vraiment le froid. Tous les soldats se plaignent de la pluie sur le front. En est-il de même dans votre coin ? Auras-tu une peau de mouton ? Frédéric A. en a touché une du gouvernement. […] On termine aujourd’hui le second écoulage. Le vin est très bon, très beau en couleur. Nous attendons espérant bien arriver à vendre 150 F la barrique. À ce prix, il y aura un petit bénéfice, même une fois le déficit de l’année dernière comblé. En conservant nos deux Tchèques, nous pourrons faire plus de travail que l’année dernière. Nous décidons de passer l’hiver ici. Il est impossible d’abandonner le chai, de renvoyer les Tchèques pour n’avoir plus personne au printemps prochain. »

Jean Broquisse évoque aussi les conditions climatiques :

« À propos du froid, le mauvais temps commence à arriver. Les routes et les sentiers sont moins praticables. L’hiver si redouté des poilus approche. Mais comme toujours, jusqu’ici, je ne suis pas le plus malheureux. À travers les carreaux fendus et souvent absents de l’immeuble, l’air circule librement mais j’ai au moins un toit et tant n’en ont pas ! Non je n’ai pas de peau de mouton, mais pour l’instant j’ai tout ce qu’il me faut. Nous avons touché des vêtements chauds. Je vous demanderai de m’envoyer cependant une paire de gants en tricot et un cache-nez… »

Dans ses lettres, il mentionne ses excursions en première ligne, à moins de cent mètres des Boches :

« J’ai vu les poilus aux créneaux et dans les abris. Aucun ne s’en fait. Partout une belle philosophie que la longue durée de la guerre n’a nullement abattue. Et pourtant Dieu sait combien ils pensent à tous ceux qu’ils ont laissés dans leurs foyers. On n’entend parler que de permissions, de projets faits souvent quatre mois à l’avance. Il semble que la guerre a toujours duré et qu’elle doit durer des années encore. […] C’est très curieux, cette vie sous terre. »

Pierre Farret est en mer Égée. À l’automne 1916, par leurs échecs successifs aux Dardanelles, l’accès à la mer Noire est définitivement fermé aux Alliés. Ils ont cependant atteint deux objectifs : la reconstitution de l’armée serbe, animée d’une volonté farouche de revanche et l’établissement d’une puissante base avancée à Salonique d’où l’Armée d’orient, commandée par le général Sarrail, allait pouvoir engager ses forces contre la Triplice. Cependant l’installation en terre grecque contre la volonté de Constantin 1er pose un problème délicat. Enfin, le manque de moyens pour contrer la menace sous-marine constitue toujours un souci majeur. (Jean-Yves Nerzic)

La route maritime depuis Marseille, Bizerte ou Malte reste périlleuse avec l’attaque des sous-marins allemands, renforcés par des U-boote mouilleurs de mines. Les torpillages se multiplient. Le paquebot militarisé Gallia, transportant 2 500 soldats à Salonique est torpillé par l’U 35 ; 950 soldats français et serbes périssent noyés ainsi que 50 membres de l’équipage. 1 500 passagers seront sauvés. Le commandant du sous-marin, von Arnauld de la Perière décrira cette attaque comme « effrayante » : « La mer était couverte de canots surchargés ou chavirés, et d’hommes luttant pour leur vie… » Les naufragés ont été recueillis par plusieurs navires qui passaient dans les parages. (Marc Saibène)

L’imbroglio grec continue avec la cohabitation de deux gouvernements. Celui d’Athènes sous l’autorité nominale du roi Constantin est placé sous le contrôle de plus en plus étroit des puissances alliées. Celui de Venizélos à Salonique, insurrectionnel, protégé et financé par l’Entente, engage fermement la Grèce dans la guerre. L’Entente demande la démobilisation de l’armée grecque de Thessalie afin de garantir la sécurité de l’Armée d’Orient. L’amiral Dartige notifie ses décisions : la flotte légère hellénique sera mise sous séquestre ; le système de défense de Salamine sera désarmé ; un contrôle sera exercé sur la police, les chemins de fer et le port du Pirée. L’ensemble des mesures sera exécuté. Le cuirassé La Provence avec l’amiral commandant la flotte rentre dans le port du Pirée. Il y restera jusqu’au début décembre. L’amiral Dartige télégraphie à Paris : « Je considère que la situation ne donne aucune inquiétude, convaincu que nous obtiendrons ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l’Armée d’orient ». L’amiral est reçu en audience par le roi Constantin. Nous avons peu d’informations concernant l’activité de Pierre Farret en tant que chef du service des torpilles du cuirassé La Provence.

En cette fin du mois d’octobre, en France, c’est la clôture des souscriptions pour le deuxième emprunt de guerre. Malgré le résultat (11 milliards de francs collectés, soit 26 milliards 700 millions d’euros -2011), le ministre des Finances doit rappeler que les particuliers comme les administrations « ont l’obligation stricte de limiter leurs achats extérieurs aux objets indispensables à la Défense nationale et de ne rien négliger pour se procurer en France même tout ce que notre industrie est capable de leur fournir. »

Sources

Christophe Lucand, Le Pinard des poilus, Une histoire du vin en France durant la Grande Guerre, Éditions universitaires de Dijon, 2015.

Olivier Farret, La chaine des secours 1914-1918, conférence prononcée à Cormicy (Marne) et à l’École Militaire, Paris, en 2017.

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 16 - Novembre 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 17 - Décembre 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 20 - Mars 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres