Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 7 - Février 1915

Olivier Farret – 11-12-2016

La volonté du haut commandement allié est de percer les lignes allemandes afin de déboucher en rase campagne et de reprendre la guerre de mouvement afin de repousser les Allemands hors de France : « Attaquez sans cesse et partout ». Cependant pour l’Etat-major français : « nos moyens tant en artillerie qu’en infanterie ne permettent pas de prendre comme objectif d’attaque un front supérieur à 1 500 mètres… ». Joffre parle alors de « grignotage » avec des combats locaux menés pour la conquête de points géographiques sensibles ou avantageux. Cependant la crise des munitions est toujours latente. La production d’obus de 75 s’élève à 60 000 pièces par jour mais le déficit en poudres et explosifs fait que l’on ne peut envoyer aux armées qu’environ 30 000 obus.

Le 4 février, le Kaiser signe la déclaration ouvrant officiellement la guerre sous-marine. Berlin envisage de « cibler » désormais les navires de commerce.

Le 7 février, le gouvernement français autorise les prières pour la paix demandées par le pape aux catholiques si elles sont accompagnées de l’interprétation donnée par le cardinal Amette, archevêque de Paris, selon laquelle « la paix suppose le triomphe du règne et du droit », donc la victoire des Alliés. (Rémy Porte)

Sur le front, la compagnie du capitaine Paul Farret (111e) participe aux combats permettant de fixer l’ennemi afin de soulager les régiments du 5e CA qui multiplient les assauts sur la butte de Vauquois. Située à l’orée de la Forêt de Hesse, cette position est considérée par les États-majors des deux camps comme un observatoire exceptionnel et un verrou stratégique.

Occupée par les Allemands depuis septembre 1914, ceux-ci ont décidé de la transformer en une véritable forteresse. Face au 111e, la ligne de résistance allemande, située à moins de 150 m est solidement organisée, avec des postes de Minenwerfer [mortiers de tranchée] et parfois de mitrailleuses. Attaques et contre-attaques se succèdent. Le 17 Février, à 5 heures, après une préparation d’artillerie lourde, les compagnies s’emparent par surprise des premières lignes ennemies et renforcent leurs positions : « Ces entreprises hardies dont les pertes sont réduites au minimum contribuent puissamment à fortifier l’esprit offensif des troupes, à leur donner le mordant qui est l’élément primordial du succès. » écrit le Général Heymann, commandant le 15e C.A. en félicitant le Lieutenant-colonel Perrier du 111e après l’affaire du 17 Février. Après une semaine d’intempéries et de tempêtes de neige, la butte de Vauquois est noyée sous la boue.

Paul Farret reçoit sa première citation à l’ordre de la division :

« A brillamment enlevé sa Compagnie à l’assaut dans la nuit du 21 décembre 1914. Excellent officier, blessé au combat du 14 août. » Signé Carbillet, le général commandant la 29e DI, datée du 15 février 1915.

Le régiment de Paul va cantonner dans la forêt de Hesse, au « Rendez-vous de chasse »

Cantonnement dans la forêt de Hesse, février 1915

Capitaine Paul Farret (X) et autres officiers dont un médecin. Février 1915

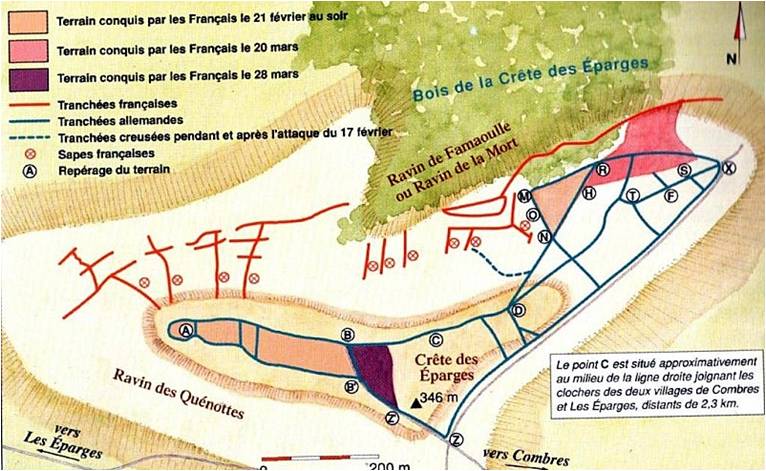

Dans le secteur des Éparges, le capitaine André Farret à la tête de sa compagnie (173e RI) monte en ligne le 17 Février au côté du 106e, du 132e, ainsi que du 25e bataillon de chasseurs. Les Français décident d’attaquer à la mine la position allemande qui parait inexpugnable. Des sapes prolongées par des galeries aboutissent, sous les tranchées allemandes, à quatre fourneaux remplis d’explosifs qui sautent à 14 heures, secouant violemment la crête, tel un tremblement de terre. Les unités montent à l’assaut .On se bat au corps à corps.

Situation des Éparges. Carte Michelin

Bataille des Éparges, février – mars 1915. Verreddes.com

Le récit des combats est raconté par un jeune normalien Maurice Genevoix, sous-lieutenant d’infanterie au 106eRI :

« Peu à peu, le vacarme de notre artillerie emplit l’espace autour de nous. Sans qu’on s’en soit presque aperçu, cela devient aussi brutal qu’hier ; sans même qu’on en ait eu conscience, nos cœurs se sont remis à battre, le sang à nous gonfler les doigts, d’un flux appuyé et puissant. Nous nous levons hors de nos trous, pour essayer de voir devant nous. Nos obus frappent : une zone de fumées noires et rousses ceint longuement toute crête de ses volutes énormes. […] De loin en loin une grosse marmite approche en brassant l’air, puis tombe. […] Nous sommes tous debout attentifs et curieux, sans crainte aucune ».

Le 20 février, une contre-attaque allemande reprend l’éperon. Les troupes françaises sont rejetées sur leurs bases de départ. Les pertes sont très lourdes.

Comme le 106e, le régiment d’André Farret est très éprouvé ; le chef de bataillon François Tavera, 48 ans, « a été tué glorieusement en entrainant son bataillon à l’attaque d’une position ennemie ». (Citation à l’ordre de l’Armée)

Du 21 au 27 Février, les assauts français se succèdent quasiment sans interruption, dans un déluge d’enfer. Maurice Genevoix écrit :

« … De tous les vals, de toute la plaine et du ciel même, les canons lâchent les vannes déferlantes du vacarme. Maintenant, les mines tonnent lourdement, monstrueusement, à la ressemblance des fumées qui développent des volutes énormes, jusqu’à former ces quatre monstres, immobiles et criblés de sombres projectiles… Nous montons vers l’entrée du boyau, sans la voir, bousculés par l’immense fracas, titubants, écrasés, obstinés, rageurs. « En avant, dépêchons nous ! » Le ciel craque, se lézarde et croule. Le sol martelé pantelle. Nous ne voyons plus rien, qu’une poudre rousse qui flambe ou qui saigne… Il me semble que mes hommes suivent. Par-dessus le boyau, je vois bondir une forme humaine, capote terreuse, tête nue ; et sur la peau, sur l’étoffe sans couleur, du sang qui coule… Des mots cahotent, mêlés au fracas des canons : « Un Boche… La boue sur les frusques… Un Français… Foutu » Plus de voix ; plus de pas ; rien que la folie des canons… »

La crête est prise, perdue, puis reprise au prix de combats intenses. Les Français semblent en position favorable pour conserver l’éperon rocheux, avant que leurs efforts soient annihilés par leur propre artillerie qui n’allonge pas assez le tir. Maurice Genevoix écrit :

« Nous courons, pliés en deux, poursuivis par les 75 [canons de campagne français], par ces couperets sifflants, qui rasent, terribles, les bords du boyau, par ce seul 75 qui tire trop court… » (Maurice Genevoix)

Les Allemands contre-attaquent avec succès, ramenant les Français à leurs positions du 17 février. La reconquête de la crête des Eparges durera trois mois.

La mère et les sœurs de Jean Broquisse lui écrivent régulièrement en relatant les soucis et les inquiétudes familiales. Son oncle Paul Broquisse, au 107e RI, a été grièvement blessé, avec des plaies multiples, par des éclats d’obus. Il est transféré dans un hôpital parisien : « l’infection est telle qu’il a fallu lui ouvrir complètement la jambe depuis la cheville jusqu’au genou » écrit une de ses sœurs.

Le livret militaire de Jean Broquisse nous apprend qu’il est souffrant et hospitalisé à l’hôpital Pellegrin à Bordeaux vers la mi-février. Jean Broquisse est à l’isolement, au Pavillon des contagieux, avec le diagnostic de scarlatine, ou fièvre écarlate. Il s’agit d’une maladie infectieuse due au streptocoque identifié en 1893, se révélant par une angine et un exanthème cutané diffus. Sans que l’on puisse parler d’une véritable épidémie, de nombreux cas sont rapportés dans les carnets de route des combattants et les documents médicaux. En ce début du XXe siècle, le traitement est encore empirique : un badigeonnage de la gorge par de l’huile phéniquée, une instillation des fosses nasales par de l’huile goménolée, l’onction de tout le corps d’essence d’eucalyptus et la protection de l’entourage par un cerceau recouvert d’une gaze aspergée d’huile d’eucalyptus, couvrant la tête et la poitrine du malade. (Émile Galtier-Boissière). L’éviction est longue, d’abord du fait de la contagiosité du malade, puis en raison de complications rhumatologiques, cardiaques et rénales et d’une grande fatigue séquellaire.

En 1915, la capacité hospitalière répertoriée pour accueillir les blessés et les malades en Gironde (18e Région militaire) est de 18 000 lits environ. Outre les hôpitaux civils et militaires, de nombreuses structures sont réquisitionnées, citons l’Ecole de Santé Navale (304 lits), le Lycée National (946 lits), la Maison de santé protestante (80 lits), sans compter les Châteaux bordelais (Yquem, Brandais …) ou le Grand Hôtel d’Arcachon (200 lits). (François Olier)

À Bizerte, Pierre Farret apprend que le torpilleur Dague a sauté sur une mine devant Antivari (Monténégro), 38 marins sont portés disparus. En ce mois de février, la flotte franco-britannique commence le blocus de l’accès aux détroits. Le cuirassé Suffren battant la marque de l’amiral Guépratte, le Gaulois, le Charlemagne et le Bouvet et huit cuirassés britanniques commencent le bombardement des Dardanelles le 19 février 1915. Le jeune quartier-maître canonnier sur le Bouvet, Yves Pichon, écrit :

« Yves Pichon bombarde les Dardanelles sur son vieux Bouvet. Si l’on force les Dardanelles, il y aura de la casse, mais qu’importe ! À la grâce de Dieu ! On dort 4 h sur 24, on fait 300 à 400 tonnes de charbon tous les 2 ou 3 jours ». (Jean-Yves Nerzic)

Sources

Maurice Genevoix, Ceux de 14, Flammarion, 1950

Émile Galtier-Boissière, Larousse médical de Guerre illustré, Librairie Larousse, 1917

Jean-Yves Nerzic, La Grande Guerre en Méditerranée, Éditions H&D, 2016

NB : Les références nouvelles sont seulement mentionnées, pour les autres, voir les épisodes antérieurs.

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 2 - Septembre 1914

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 3 - Octobre 1914

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 5 - Décembre 1914

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres