Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 21 - Avril 1916

Olivier Farret – 11-05-2017

En ce début du mois d’avril, les Français et leurs alliés ont les yeux fixés sur Verdun ; les troupes résistent mais jusqu’à quand ? À Berlin, lors d’un discours devant le Reichstag, le chancelier Bethmann-Hollweg menace de faire payer à la Russie le coût de la guerre et annonce que la Belgique restera après la guerre sous contrôle allemand.

En Russie, le général Broussilov prend le commandement du front du Sud-Ouest, de Kovel à la frontière roumaine, avec une mission de soutien et de diversion aux offensives qui doivent être lancées au nord.

À Paris, Auguste Rodin fait don à l’État de toutes ses œuvres, suscitant des mouvements cléricaux qui s’indignent de ces sculptures « impudiques ». (Rémy Porte)

Le 2 avril, Paul Farret doit avoir une pensée émue pour sa famille qu’il n’a pas revue depuis janvier 1916. Sa petite Geneviève (Ginette) vient d’avoir un an, son fils aîné Maurice a 4 ans. Yvonne, son épouse, lui annonce qu’elle attend un enfant ; la naissance est prévue pour le mois d’octobre.

|

Geneviève, collection Olivier Farret |

Maurice, collection Olivier Farret |

Sur le front de Verdun, contrairement au système allemand qui consiste à compléter les unités en place, le commandement français a institué une « noria » des divisions au sein de la IIe Armée. Ainsi, une grande partie de l’armée française passera à Verdun. La supériorité de l’artillerie allemande avec 600 canons lourds s’est réduite ; désormais, les Français peuvent aligner plus de 500 canons, dont plusieurs pièces de marine provenant de navires et des défenses des ports de la Méditerranée.

Pour la plupart des Poilus, la censure et la propagande ne leur permettent pas d’avoir une idée précise de la bataille. Le jeune sapeur R. Chevalier du 1er Génie écrit :

« Nous sommes arrivés à Verdun au début du mois d’avril. Le prestige des combattants de Verdun était encore intact et dans les gares on nous offrait vin, cigares, cigarettes. A cette période, les poilus eux-mêmes n’étaient pas encore fatigués de cette immense tuerie et beaucoup se faisaient une gloire de monter dans le secteur car, après s’être documentés dans les journaux, ils se disaient : « Verdun, ça ne doit pas être si terrible que cela et nous allons voir ce qu’il s’y passe. »

D’autres ne sont pas dupes :

« A six heures du soir, nous mangions notre soupe lorsque se répandit la nouvelle qui nous figea l’appétit : l’ordre venait d’arriver que le régiment ainsi que toute la division devaient partir en autos à sept heures du soir. Une heure après, nous nous empilions dans des autos qui nous emportèrent dans la nuit. […] » (Louis Barthas, 1916)

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands déferlent sur les positions françaises qui résistent malgré un pilonnage d’artillerie. Le fort de Vaux est menacé. Auguste Garrot, 25 ans, sergent au 158e RI, aîné de quinze enfants, écrit :

« Mes chers parents,

Si le grand malheur arrive, soyez forts pour le supporter ; vous saurez que votre fils est tombé d’une mort glorieuse, face à l’ennemi. C’est vous que j’ai défendus, mes chers parents, c’est ma Patrie, c’est la Grande République, une et indivisible. Grâce au sang versé naîtra la paix dont mes frères jouiront. J’étais l’aîné, il était juste que je les défende ; ils ne connaîtront jamais, heureusement, les horreurs de la guerre.

Père tu peux être sûr que ton fils n’aura pas eu une minute de défaillance.

Oh ! Papa, Maman, et vous tous mes frères et sœurs, jusqu’au bout j’aurai eu vos noms sur mes lèvres. Adieu. Vive la France ! »

Auguste Garrot meurt le 6 avril dans un hôpital de l’Arrière. (Michel de Maule)

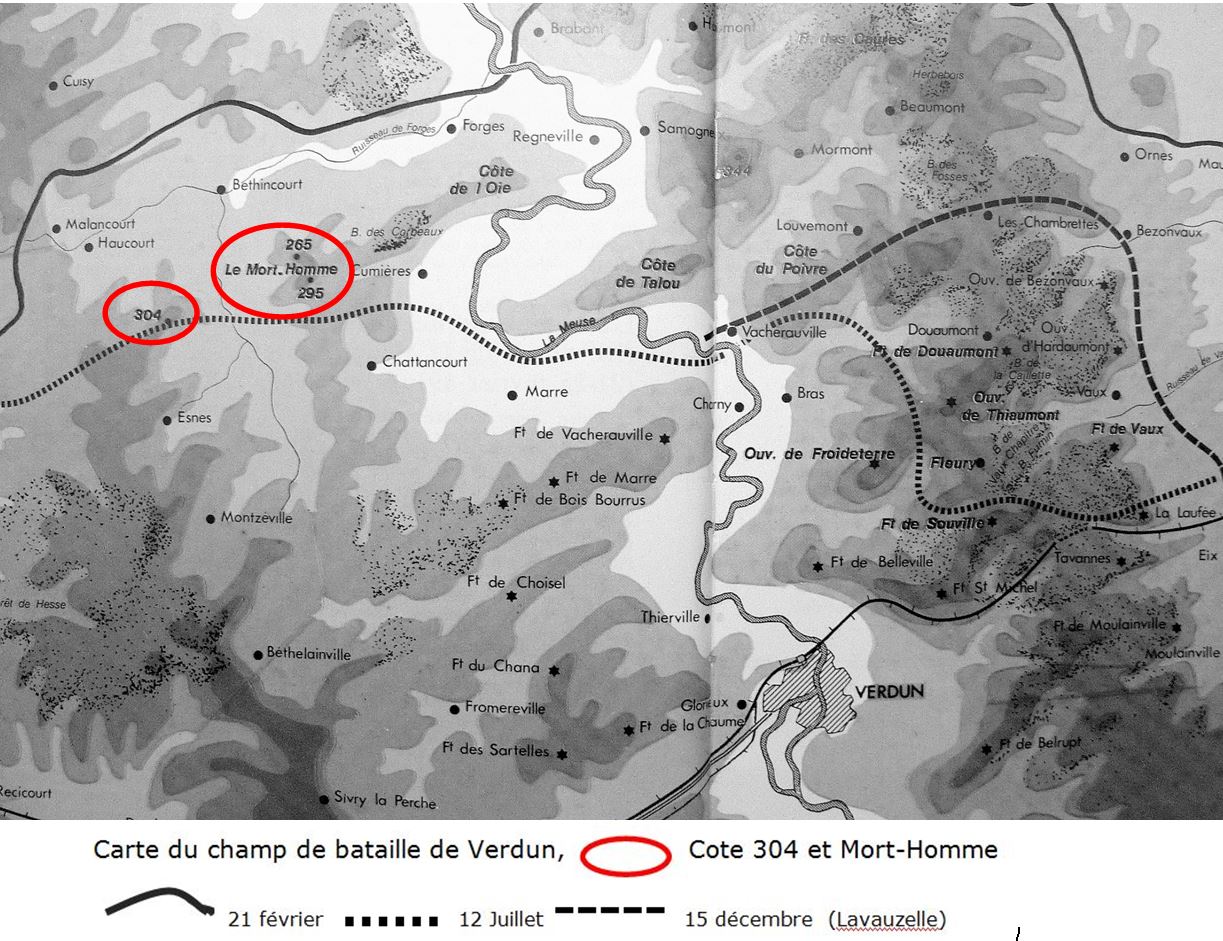

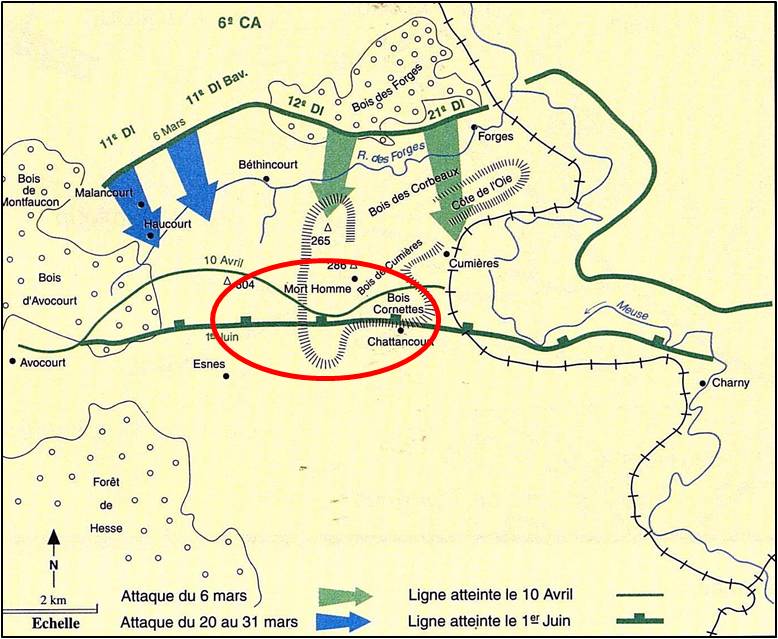

Sur la rive gauche, les combats, parmi les plus intenses de la bataille de Verdun, se poursuivent depuis un mois autour des pentes dévastées du Mort-Homme et de la cote 304. Le 161e RI de Paul Farret en liaison étroite avec le 150e RI tient un secteur de la crête (40e DI). Cette période d’organisation se passe sous un violent bombardement alors que les hommes travaillent nuit et jour à renforcer les positions. Les pertes sont nombreuses en raison des difficultés de liaison et du manque de communications.

Mort-Homme et Cote 304, attaques allemandes de mars à juin 1916

Note : une erreur sur la carte, il s’agit de la cote 295 et non 286. (Alain Bernède)

Le 5 avril, les Allemands renouvellent leurs assauts, utilisant des obus avec un nouveau gaz toxique, létal et invisible, le phosgène. Ils espèrent prendre la position de Bethincourt défendue en particulier par le régiment de Paul.

Le 6 avril à 17h00, l’ennemi déclenche une violente attaque précédée d’une préparation d’artillerie intense qui cloue sur place la plupart des unités. Le 161e et le 37e RI sont très éprouvés et les liaisons sont rompues entre les deux régiments par l’assaut de centaines de fantassins ennemis qui investissent les tranchées. En cette fin de journée, la situation des Français reste critique autour du Mort-Homme.

Le lendemain, appuyé par des unités serbes, les régiments dont le 161e tentent désespérément de garder Bethincourt ; des contre-attaques sont menées vigoureusement mais échouent face au rideau de barbelés sous les tirs des mitrailleuses et les feux de l’artillerie. Dans la soirée, le 161e RI est relevé pour aller cantonner à Autrécourt sur Aire, à 30 km au sud-est de Verdun. Après un court repos, il regagnera le Mort-Homme pour relever le 162e RI.

Ce dimanche 9 avril, face à une offensive généralisée sur les deux rives de la Meuse, le général Pétain a conscience de se trouver à un moment crucial de la bataille. Les lignes françaises tentent de résister. L’attaque allemande se développe sur le Mort-Homme où « les réseaux sont détruits, les tranchées nivelées, et où les pertes sont déjà lourdes ». Cumières, écrasé sous les bombes, est attaqué à son tour. Les vagues d’assaut allemandes se succèdent et réussissent à prendre les tranchées de première ligne, privées de défenseurs et de mitrailleuses. La cote 295 du Mort-Homme est prise en fin d’après-midi, tandis-que les obus asphyxiants pleuvent sur le village de Cumières et les arrières afin d’immobiliser les réserves françaises. [Jean-Pierre Turbergue, 2015].

Les combats se poursuivent toute la nuit à la grenade. Au terme de cette journée terrible, les gains ennemis sont très partiels, en dehors de la cote 295 du Mort-Homme. Ce sont quelques tranchées de première ligne, des brèches dans le dispositif de défense, mais ces résultats sont en tout cas hors de proportion avec les moyens engagés et les pertes subies.

Et pourtant sur l’ensemble du front, malgré l’épuisement « dans cet enfer et contre toute vraisemblance, nos hommes tenaient » (Pétain).

L’ordre général n°94 du général Pétain, daté du 10 avril 1916, est entré dans l’histoire :

« Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armées ; les assauts furieux des armées du Kronprinz ont été partout brisés : fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs, de la IIe Armée ont rivalisé d’héroïsme. Honneur à tous !

Les Allemands attaqueront sans doute encore ; que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu’hier !

Courage !... On les aura ! » Signé : Philippe Pétain.

Les jours suivants, les Allemands attaquent, lance-flammes en tête, sur les deux rives de la Meuse. Les duels d’artillerie redoublent et les contre-attaques françaises se multiplient, tentant des percées à la grenade. La précision des tirs cloue les Allemands dans leurs abris. Un mitrailleur allemand du 87e I.R. écrit :

« C’est mon dix-neuvième anniversaire. Comment célébrer un tel jour sous la pluie et le feu de l’artillerie, blotti dans un trou sous terre comme une taupe ? N’avoir que dix-neuf ans et être en guerre depuis dix-sept mois ! Où serai-je pour fêter mon vingtième anniversaire ? »

Ce mitrailleur allemand sera fait prisonnier le 14 avril. (Jean-Pierre Turbergue)

Dans les lignes françaises, le médecin-major Chabeaux du 79e RI témoigne :

« De mon poste de secours, je vois une poignée d’hommes sortir de nos lignes et s’élancer à la contre-attaque. Je dis une poignée, ils étaient exactement 18 ; c’est le commandant Le Tellier, le sous-lieutenant Lassus et la liaison. Le commandant Le Tellier, très grand, tombe, blessé d’un éclat d’obus au crâne ; ses hommes s’incrustent dans les trous d’obus et tirent. Le régiment a perdu 1 500 hommes et 35 officiers. » (Jacques Péricard)

Depuis la prise par les Allemands de l’observatoire du Mort-Homme, le général Berthelot n’a de cesse de reprendre la cote 295. Le 20 avril des bataillons du 306e RI et du 150e RI attaquent le flanc est de la crête qui est investie dans la soirée ; les Allemands évacuent le sommet de la cote 295.

Le 22 avril les troupes du Kronprinz tentent de reprendre la crête où sont accrochés plusieurs bataillons français dont ceux des 161e (Paul Farret) et 150e. Le récit des combats tiré des historiques des deux régiments est édifiant :

« … De 13 à 16 heures, les Allemands bombardent violemment nos premières et deuxièmes positions. Les vagues d’assaut successives se présentent et sont prises à partie par les mitrailleuses et nos engins de tranchées : la première vague ne peut aborder nos défenses accessoires ; la deuxième tourbillonne et reflue. Notre artillerie fauche ce qui n’a pas été atteint par les balles. A 16 heures, on voit apparaître les tirailleurs ennemis ; ils sont cloués au sol par les feux de l’infanterie et de mitrailleuses. » (Historique du 161e RI)

« …Une préparation d’artillerie d’une violence extraordinaire écrase littéralement nos lignes, nivelle nos tranchées, fait sauter les abris et enterre de nombreux défenseurs. Sur cette dévastation, quatre attaques successives de plus en plus puissantes s’élancent pour enlever à tout prix l’observatoire du sommet. Les quelques hommes qui restent vivants, héroïques, sortent de leurs trous à demi comblés et refoulent les Allemands à coup de fusil, à la grenade, à la baïonnette… […] Le 150e couronne toujours le sommet du Mort-Homme. Pour assurer une protection meilleure sur ce point vital le commandant Thomas du 3e bataillon [Paul était sous ses ordres au 150e RI], donne l’ordre de couvrir par des chevaux de frise le poste placé au sommet.

Des volontaires se présentent sous les ordres du caporal Bonnet et le soldat Triquet place le premier cheval de frise : il est tué ; le soldat Jassemin continue la tâche : il est tué ; le soldat Caquelard lui succède sans hésitation et tombe à son tour frappé à mort. Un quatrième soldat, après avoir retiré les corps de ses camarades qui viennent d’être tués, se présente et place à côté des autres le quatrième cheval de frise. Le petit poste est entièrement couvert.»

(Historique du 150e et Capitaine Ensalès, 1917).

Jusqu’à la fin du mois, les tentatives de reprise du Mort-Homme par les Allemands se succèdent sans aboutir.

Dans cet enfer inventé par l’homme, les récits qui témoignent d’un peu d’humanité sont plutôt rares. Le lieutenant Jacques d’Arnoux du 62e RI écrit :

« Il fait grand jour. A trois mètres d’un poste de grenadiers ennemis, un sergent du 107e git sur une pente raide, la tête en bas. L’abbé Luneau (du 116e) demande un volontaire et, sans autre bouclier qu’un grand crucifix sur sa poitrine, s’avance vers le moribond et le délivre, à la stupeur des Allemands dont l’admiration fait cesser le feu ». (Jacques Péricard)

Le 173e RI d’André Farret est en réserve d’armée, à l’est de Verdun, et ne participe à aucune attaque et n’en subira aucune de la part de l’ennemi jusqu’en mai. Il n’aura à supporter que des bombardements assez violents d’artillerie lourde et de torpilles. Son rôle est exclusivement défensif avec le renforcement des positions de cette partie du front en vue de parer à une attaque allemande.

Depuis un mois, le régiment de Jean Broquisse, 419e RI, est dans l’Oise, secteur de Beauvais. Il fait partie de ces nouvelles unités créées pour compléter les effectifs tant éprouvés à Verdun. La zone est considérée comme calme. Dès le 7 avril, le régiment participe à des travaux de renforcement de la ligne de défense entre la route d’Abbeville et celle d’Amiens. Jean Broquisse évoque son quotidien et en particulier des séances de vaccinations : « …Pour la première fois, on vient de me piquer contre la typhoïde. Aujourd’hui, je suis un peu abruti, mais c’est rien à côté de certains de mes copains qui ont eu cette nuit la fièvre et sont étendus sur la paille. J’ai encore d’autres piqûres à recevoir. Charmant ! » (16 avril 1916)

Avec la grippe espagnole de 1918, la fièvre typhoïde a été la maladie la plus meurtrière pour les troupes françaises. Sur les 125 000 cas enregistrés de 1914-1918, 45 500 sont survenus en 1914 et 64 500 en 1915, soit 88% du total pour ces 18 premiers mois de la guerre. Cette épidémie pouvait mettre en danger le potentiel militaire. Le médecin inspecteur général Hyacinthe Vincent reçut les pleins pouvoirs pour généraliser la vaccination anti-typhoïdique (18 millions de doses ont été fabriquées au laboratoire du Val-de-Grâce). Il fit aussi appliquer des mesures d’hygiène rigoureuse face à cette « maladie des mains sales » : « Le sol et l’eau ont contracté une véritable alliance offensive » en particulier dans certains secteurs de mauvaise réputation comme la forêt d’Argonne. [Marc Morillon, 2016]. En 1917, seulement 140 cas sont comptabilisés. Félicité par Joffre, Hyacinthe Vincent a été, selon le maréchal Foch, le meilleur artisan de la victoire. En 1945, il sera cité à l’Ordre de la Nation par le Général de Gaulle. (Alain Larcan, JJ Ferrandis)

Dans une lettre datée du 20 avril, une tante de Jean Broquisse évoque les premiers sauts en parachute de la guerre :

« As-tu vu Élie Gillet ? J’ai pensé à lui en lisant les journaux : un vole-en-l’air de ses confrères avait opéré victorieusement du haut de sa saucisse, sise à 3 000 mètres dans l’espace, une descente en parachute. A l’arrivée, il parlait de ses sensations exquises pendant le trajet : tout de même il devait avoir une certaine appréhension de ce qu’allait être son premier contact avec le sol. Cela aurait pu être un tête-à-tête sans douceur… »

Je rappelle qu’Élie Gillet, son cousin, est aérostier.

Les premières attaques de ballons captifs (saucisses) en ascension sont effectuées par l’aviation française, au moyen de fusées incendiaires, très vite imitées par l’adversaire. Il est alors décidé que des parachutes sont indispensables pour les observateurs ; ils en sont pourvus en janvier 1916. Toutefois, confier sa vie à cet engin si peu connu et d’apparence si frêle, est angoissant, même devant la perspective terrifiante d’être brûlé. Si une bourrasque vient à rompre le câble, si la foudre incendie le ballon, si un avion mitraille ou le bombarde, l’observateur sait qu’il ne lui reste qu’une seule ressource : sans perdre une seconde, enjamber la nacelle, les pieds ballants au dehors, vérifier si la corde d’attache du parachute ne risque pas d’accrocher quelque saillant de l’osier, se retourner lentement, se suspendre des deux mains au plat-bord, faire une prière, et se fiant à l’appareil qui s’ouvrira, s’il peut, lâcher tout. La sinistre manœuvre réussit presque toujours, mais au prix d’un ébranlement nerveux si violent que plusieurs n’ont pas pu continuer le travail d’observation. (www.Carnetdevol.org/ballons-captifs)

Jean Broquisse reçoit régulièrement des nouvelles de sa mère et de ses sœurs confrontées aux difficultés grandissantes de cette France en guerre. Au Château du Soulat, en Gironde, aidées par le maître-valet, elles arrivent à tenir la propriété agricole. Après les travaux de la terre, c’est le sulfatage des vignes, mais on manque de sulfate et de bras.

Le canon [anti-grêle] de Flaujagues, près de Castillon-la-Bataille, « a pété selon l’expression consacrée pour dire aux propriétaires qu’il est urgent de sulfater… » Le soufrage attendra. Le jeune prisonnier tchèque est enfin arrivé, aidé par des poilus en permission agricole pour faire ce pénible travail. (Olivier Farret, 2016)

Le torpilleur de Pierre Farret poursuit ses patrouilles en Méditerranée occidentale car le risque de destruction d’un navire par un U-Boot est toujours réel. Plusieurs cargos alliés sont coulés. L’U-39 croise au sud de la Sardaigne. Le 6 avril, il attaque au canon le cargo Colbert militarisé et camouflé venant de Bizerte avec 140 hommes devant rallier Toulon. Bien que ses pièces de 47 mm ne puissent atteindre le sous-marin, le vapeur le tient à distance par ses tirs. Après deux heures de combat et 15 coups au but au crédit de l’U-39, le sous-marin plonge sous les coups de 100 mm du patrouilleur Afrique II prévenu par TSF. Le sous-marin gagne alors les îles d’Hyères où il coule le cargo danois Caledonia et attaque sans succès l’anglais Polyxema. (Frédéric Saffroy). A la suite du torpillage du navire américain Sussex, les États-Unis menacent de rompre les relations diplomatiques ; l’Allemagne suspend la guerre sous-marine le 20 avril.

Les Alliés tentent de réorganiser les troupes serbes évacuées depuis les côtes albanaises pour les intégrer dans l’Armée d’Orient. A Corfou, 136 000 hommes, 13 000 cavaliers (et 20 000 chevaux), soignés et entraînés, sont équipés, pourvus d’uniformes et d’armement. Six divisions ainsi reconstituées sont prêtes à partir pour Salonique. Cependant, la Grèce refuse le transit sur son sol de l’armée serbe. Dans l’attente d’une solution, le transfert de Corfou vers Salonique se fera par voie maritime. La Grèce hésite à entrer dans le conflit aux côtés des Alliés malgré des hommes politiques influents comme Venizélos, alors que la Cour est plutôt acquise à l’influence allemande. Le roi Constantin a épousé une sœur du kaiser Guillaume II.

Bizerte est à l’heure serbe, ayant accueilli près de 20 000 soldats serbes dont 17 000 malades, un certain nombre étant victime du choléra. Nous l’avons évoqué précédemment. De janvier à avril, les Serbes étaient arrivés pour la plupart dans un épuisement physique extrême, squelettiques, certains pesant moins de 30 kg. C’est ce qui explique un grand nombre de décès. Durant ces quatre mois, plus de mille hommes sont morts ; ils succombèrent à cette misère physiologique compliquée de maladies comme la tuberculose, la fièvre typhoïde et le paludisme. 5 500 blessés ont été soignés dans les hôpitaux. Marseille et la Corse ont reçu près de 5 000 réfugiés serbes.

Pierre Farret a probablement évoqué cet épisode tragique de la guerre auprès de sa famille. Le rapport du médecin inspecteur général Grall du 19 avril en rend compte :

« Dans les hôpitaux tunisiens, les malades traités et vaccinés contre le choléra s’amélioraient lentement, gardant cependant un visage émacié et ridé, au teint cireux, les yeux ternes et les jambes décharnées. Un régime alimentaire sévère et très riche devait-il être maintenu assez longtemps. […] Comme boisson, du thé ou des infusions avec du lait frais, bouilli, condensé, ou du lait aigri par ferment lactique dont les Serbes étaient très friands.[…] On s’est trouvé très bien, à l’hôpital de Sion, de l’emploi du yoghourt, encore appelé à Paris lait bulgare. Des levures sélectionnées, provenant de l’Institut Pasteur, avaient servi à préparer un ferment. Une étuve permettait d’obtenir un lait fermenté et coagulé qui rappelait aux Serbes un de leurs mets nationaux, le plus répandu dans les campagnes. […]

D’autres hommes non malades étaient cependant trop malingres, trop anémiés ou affaiblis pour supporter la vie des camps en plein air. […] Les uns mouraient subitement, les autres tombaient malades (pneumonies, angines graves, parasitoses…) exigeant l’envoi dans les services de médecine. Pas de jour que le médecin-chef de l’hôpital-caserne Farre, ne trouvât des morts chaque matin dans les salles ou même à la porte de son cabinet de consultation.

Les hommes valides étaient regroupés dans le camp militaire de Nador situé sur un vaste plateau dénudé dominant la mer, à 6 km de la ville, entouré de forts et pourvu d’eau potable. Les tentes montées en hâte lors des premiers débarquements ont été remplacées par des baraquements isolés les uns des autres, chaque pavillon contenant 50 hommes. Au centre du camp, une immense plaine était libre pour les évolutions et les exercices militaires.

A côté du camp, deux bâtiments étaient réservés aux douches chaudes et à la désinfection en particulier des effets de couchage et de tous les objets contaminés. Un hôpital-ambulance de 400 lits était installé à proximité. En dehors de nécessité de service, les Serbes ne pouvaient pas quitter le camp ; celui-ci était d’ailleurs interdit à la population civile et militaire de Bizerte. Ce camp contenait en moyenne 10 000 hommes.

Quant au typhus exanthématique, fréquent en Tunisie, l’affection prit une autre ampleur avec l’arrivée des Serbes. On enregistra 614 cas avec 87 décès. La Direction du Service de santé de Bizerte réussit à juguler l’épidémie par des mesures d’hygiène très sévères : débarrasser l’armée serbe des poux ; contrôler la propreté corporelle, l’épouillage et la désinfection, de façon à éviter toute transmission dans la population civile de la Place, du pays mais aussi dans les contingents qui rejoindront l’Armée d’Orient à Salonique.» (Barthélemy et Brunet, 1919)

Rendons hommage à Charles Nicolle, médecin et microbiologiste français, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis qu’il dirigera jusqu’à sa mort. En 1909, avec son équipe, il découvre le rôle exclusif du pou dans la transmission du typhus exanthématique. Pendant la guerre, il applique des mesures prophylactiques découlant de ses travaux sur le typhus, empêchant l’apparition de la maladie, sauvant les armées du front occidental d’un fléau habituel aux longues guerres. Charles Nicolle mit à la disposition du Service de santé de la Tunisie le nouveau sérum anti-typhique qui permit de guérir 25 infirmiers et 2 médecins français gravement atteints. En 1928, Charles Nicolle recevra le prix Nobel de médecine.

Au 21 avril 1916, après quatre mois d’hiver rigoureux, vingt-deux navires avaient évacué vers Bizerte 19 325 soldats et sous-officiers et 660 officiers, soit 19 985 militaires serbes. Après être passés par les hôpitaux ou débarqués directement, ils se retrouvaient au camp de Nador. La réorganisation et l’entrainement de ces troupes serbes pouvaient se poursuivre.

Symboliquement, le premier convoi de l’armée serbe reconstituée quitte Corfou à destination de Salonique. Le transfert des 122 000 hommes va demander trois mois.

Certes, cette fin du mois d’avril comme les prochaines semaines, est dominée par la bataille de Verdun, mais les combats reprennent en Artois, dans l’Aisne ; les Allemands relancent la guerre des mines à Ypres. C’est aussi le début de l’insurrection antibritannique à Dublin.

À Luxeuil, c’est la création officielle de l’escadrille Lafayette, commandée par le capitaine Thénault, par regroupement des volontaires américains servant dans l’aviation et de pilotes français. Dans la région lilloise occupée, 25 000 personnes sont déportées vers l’Allemagne, contraintes au travail obligatoire. (Rémy Porte)

Le 25 avril, pour faire face à la crise des effectifs, une circulaire du sous-secrétariat d’État à l’Artillerie précise qu’ « il y a lieu de tirer toutes les catégories de main d’œuvre : féminine, coloniale, étrangère… Il y a lieu de pousser la formation professionnelle des apprentis et d’ouvriers âgés non qualifiés… On peut éventuellement utiliser des mutilés grâce à des appareils adaptés ».

Sources

Lavauzelle 1916 Année de Verdun, Lavauzelle, 1986

Louis Barthas, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914 – 1918, Maspero, 1978

Alain Bernède, Verdun 1916, Éditions Cénomane, 2002

Médecin-major Chabeaux, 1916 dans Verdun de Jacques Péricard, 1933

Frédéric Saffroy, Le bouclier de Neptune, Presses Universitaires de Rennes, 2015

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 2 - Septembre 1914

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 12 - Juillet 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 19 - Février 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 399 autres membres