Récit des combats aériens du sergent Jupeau

Voici un témoignage rare : celui d'un aviateur en 1917, qui raconte, en langage précis, ses combats contre des avions allemands ; on a l'impression d'y être tant les descriptions sont vivantes dans le mouvement...

Patrick Germain - 01/04/2015 - A partir de documents appartenant à Geneviève Eychenne, fille de Fernand Jupeau

J’ai l’honneur cette semaine d’être le « messager de la mémoire » de cet aviateur courageux, dont les faits d’armes ont été par hasard portés à ma connaissance par sa fille, Mme Geneviève EYCHENNE, dont je suis un des voisins à Blois.

Fernand JUPEAU, après la guerre, a écrit le récit de ses combats, que je reproduis ici, avec l’aimable autorisation de sa fille, qui m’a fourni également des éléments de sa biographie.

Né le 23 Juin 1888 à Neuvy-sur-Barengeon (Cher), il est employé de commerce à Paris à la déclaration de guerre ; il passe son brevet de sous-lieutenant d’infanterie le 13/02/16, puis demande à servir dans l’aviation, car la vie dans les tranchées ne correspond pas à ses aspirations. Il obtient son brevet de pilote le 07/09/16, avant d’être affecté à l’escadrille F.40, au sein de laquelle il participe, aux commandes de son avion Farman, à plusieurs combats sur le front de Meuse en juin 1917, à l’issue desquels, suite à sa brillante conduite, il est grièvement blessé et passe de longs mois à l’hôpital.

Après son rétablissement, en 1919, il reçoit la croix de guerre avec palmes et la médaille militaire, sur décision du général PETAIN.

Le sergent Fernand JUPEAU et sa médaille militaire

Le sergent Fernand JUPEAU et sa médaille militaire

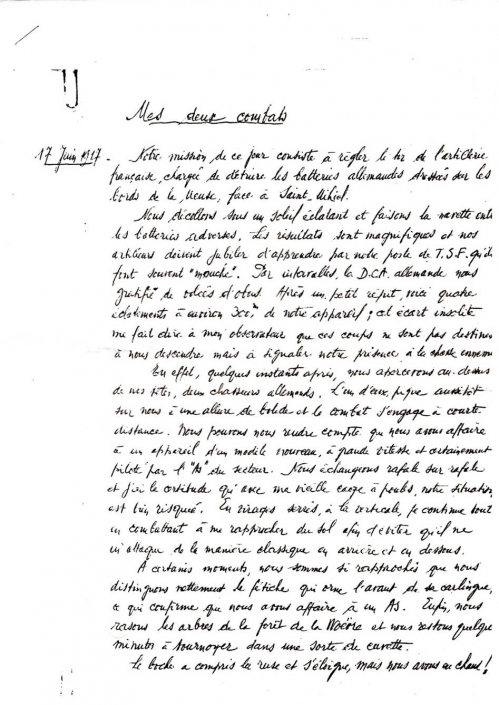

Mes deux combats

1ère page du récit manuscrit du sergent Fernand JUPEAU

17 Juin 1917

Notre mission de ce jour consiste à régler le tir de l’artillerie française, chargée de détruire les batteries allemandes dressées sur les bords de la Meuse, face à Saint-Mihiel.

Nous décollons sous un soleil éclatant et faisons la navette entre les batteries adverses. Les résultats sont magnifiques et nos artilleurs doivent jubiler d’apprendre par notre poste de T.S.F qu’ils font souvent « mouche ». Par intervalles, la D.C.A allemande nous gratifie de volées d’obus. Après un petit répit, voici quatre éclatements à environ 300m de notre appareil ; cet écart insolite me fait dire à mon observateur que ces coups ne sont pas destinés à nous descendre mais à signaler notre présence à la chasse ennemie.

En effet, quelques instants après, nous apercevons au-dessus de nos têtes, deux chasseurs allemands. L’un d’eux pique aussitôt sur nous à une allure de bolide et le combat s’engage à courte distance. Nous pouvons nous rendre compte que nous avons affaire à un appareil d’un modèle nouveau, à grande vitesse et certainement piloté par l’« As » du secteur. Nous échangeons rafale sur rafale et j’ai la certitude qu’avec ma vieille cage à poules, notre situation est bien risquée. En virages serrés, à la verticale, je continue tout en combattant à me rapprocher du sol afin d’éviter qu’il ne m’attaque de la manière classique en arrière et en dessous.

A certains moments, nous sommes si rapprochés que nous distinguons nettement le fétiche qui orne l’avant de sa carlingue, ce qui confirme que nous avons affaire à un As. Enfin, nous rasons les arbres de la forêt de la Woëvre et nous restons quelques minutes à tournoyer dans une sorte de cuvette. Le boche a compris la ruse et s’éloigne, mais nous avons eu chaud !

Mon observateur, lieutenant d’artillerie, a, je le sais, un fameux cran et je ne suis pas étonné lorsque je l’entends me dire : « Alors, on remet ça ? » « J’allais justement te le proposer », lui répondis-je ! Nous reprenons donc notre mission et y mettons un tel entrain que nous ne mesurons plus le temps depuis lequel nous naviguons -3h30- ; soudain, le moteur a des ratés et… c’est la panne d’essence. Heureusement, nous sommes à plus de 2000m d’altitude et je peux, sans coup férir, regagner le terrain en vol plané.

Mais que se passe-t-il donc que pilotes, mécaniciens et rampants accourent nous accueillir à notre atterrissage ! Ils ont vite fait de nous jucher sur leurs épaules et de nous emmener à la popote des officiers, sabler le champagne. Nous nous demandons ce qui légitime cette chaleureuse réception et nous apprenons que l’observateur d’une saucisse (ballon captif) avait téléphoné au Q.G de l’armée qu’un Farman avait été descendu. Après le recensement des appareils sortis dans les diverses escadrilles du secteur, il s’avérait que seul notre appareil n’était pas rentré.

Depuis plus d’une heure, tout le personnel de la F.40, notre escadrille, était convaincu qu’il n’y avait plus aucun espoir de nous revoir vivants. En réalité, l’observateur de la saucisse ne nous avait pas vu sortir de la cuvette dans laquelle nous avions tourné un moment comme des écureuils. Il n’y avait pas une seule trace de balle dans l’appareil. Quelle chance !

Après ce succès, nous étions l’un et l’autre gonflés à bloc, prêts au besoin à rechercher les coups durs les plus périlleux.

Le lendemain matin, au petit jour, continuation de la mission. Mais la brume est si intense au dessus de la Meuse, qu’un chasseur ennemi passe à moins de 100m de nous, sans nous apercevoir et nous n’avons pas le temps de lui tirer dessus. Il ne peut être question de faire un travail utile et nous rejoignons notre base. Le surlendemain, ordre à nouveau de continuer le pilonnage des batteries allemandes. Depuis une heure environ, nous évoluons au dessus de l’objectif et le ciel est aussi clair que l’avant-veille, quand de nouveau les quatre coups de canon D.C.A, toujours mal dirigés, mais combien significatifs, me font craindre la venue des chasseurs. L’artillerie ennemie a dû insister fortement auprès de son aviation pour qu’on la débarrasse de ce régleur gênant qui lui fait démolir ses pièces et son personnel ; je prie mon camarade de regarder au dessus et légèrement en arrière, le plan supérieur gênant ma vue dans cette direction. Il regarde attentivement et m’assure ne rien déceler. Or il ne s’était pas déroulé une minute qu’un crépitement éclatait dans notre dos et que les commandes mollissaient dans mes mains. Le boche s’était placé face au soleil, ce qui explique que mon ami ne l’avait pas entrevu. Par une rafale tirée à bout portant, il venait de percer le moteur à plusieurs endroits. Mon observateur saute sur sa mitrailleuse et tire alors que le boche est déjà repassé derrière nous. Je crains qu’il n’enraye son arme. Nous essuyons bordée sur bordée et nous sommes dans la situation d’une souris blessée avec laquelle le chat s’amuse. La lutte est trop inégale, l’avion allemand est beaucoup plus vite et maniable et, par surcroît, je suis privé du moteur.

Nous sommes juste au dessus de la ligne du front et je tente, tout en combattant, de gagner un peu l’arrière de nos lignes, mais j’ai affaire à mon adversaire de l’avant-veille, j’ai reconnu le fameux fétiche. Les balles traçantes et les autres aussi traversent notre habitacle et les « cordes à piano » coupées commencent dangereusement à s’enrouler. Que faire pour sortir vivants de cette situation désespérée ? Allons-nous nous écraser au sol ou brûler comme des torches ? Ma décision est brutalement prise, tenter le pire, au risque de voir les ailes se séparer du fuselage. A Dieu vat…

Je crie à mon équipier : couche-toi ! De mon côté, je simule la mort en m’affalant sur le bord de la carlingue, mais je tiens ferme le manche à balai et le pousse à fond. L’avion descend aussitôt à une vitesse incroyable. Ses ailes vont aller s’éparpiller dans l’air, c’est à craindre. Mais j’ai la conviction que c’est là le seul moyen d’en sortir. Les « cordes à piano » restantes sifflent à nous en faire boucher les oreilles et je vois le boche m’accompagner dans ce qu’il croit être, ma chute. J’imagine que pour lui, la victoire est totale.

ERREUR ! A l’altitude de 400m, je tire lentement sur le manche afin de ne rien rompre et, grâce à la vitesse acquise, je reprends une centaine de mètres de hauteur. Cette manœuvre a complètement dérouté mon adversaire qui commet la faute de s’offrir en holocauste devant nous, en bonne position de tir. L’observateur lui envoie une rafale et nous voyons le boche piquer dans ses lignes.

Maintenant il faut atterrir. J’aperçois un terrain qui semble dénudé. Par précaution, nous enlevons nos lunettes, et dégrafons nos ceintures et, sans nous consulter, nous entonnons une vibrante « Marseillaise », tant est grande notre joie de sortir indemnes de cet enfer ! Il ne reste qu’une centaine de mètres pour arriver au sol mais je vois que ce terrain est farci de tranchées et de fils de fer barbelés. Je profère un abominable juron et entrevois un ravin qui me semble plus hospitalier. Rasant une ligne téléphonique, je m’apprête à « asseoir » l’appareil déjà hors d’usage. C’était d’ailleurs son dernier jour de service, le lendemain je devais aller à la réserve, « toucher » un appareil plus moderne.

Hélas ! dans ce ravin, l’herbe est très haute (nous sommes en juin) et, je ne peux sans danger, empêcher l’avion de rouler quelque peu. Malheur ! Il vient buter dans des réseaux de fil de fer et c’est le capotage. L’observateur, qui est en avant, est projeté par-dessus bord et je reste collé sur mon siège, pris sous l’appareil qui pèse 1800 kilos.

L’essence, l’huile, par des trous faits par les balles, se répandent sur mon corps et je commence à respirer difficilement. J’appelle à nouveau mon ami ; je deviens haletant, le film de ma vie passe rapidement comme sur un écran et puis, plus rien…

Je reprends connaissance à l’ambulance quelques heures après. Très grièvement blessé, je souffre de multiples contusions et dans quelques instants je vais passer sur la table d’opération.

Mon ami, l’épaule fracassée, s’était également évanoui, ce qui explique qu’il n’ait pu répondre à mes appels. Des artilleurs en batterie, non loin de notre point de chute, étaient accourus aussitôt et m’avaient tiré d’une tragique situation. Je ne respirais plus, paraît-il, que très faiblement.

On releva 37 empreintes de balles à travers l’appareil, l’une d’elles avait coupé le pot d’échappement à environ 1m au-dessus de ma tête. C’était, sans doute, le record de l’écumoire. Par des officiers du 129e R.I du Havre, également en traitement à l’hôpital de Bar-le-Duc et qui avaient vu se dérouler notre dernier combat, nous apprîmes qu’à la dernière rafale nous avions touché le boche et qu’il s’était répandu dans ses premières lignes, mais comme nous ne l’avions pas signalé, il ne nous fut pas homologué. Aussitôt après mon opération, j’eus l’heureuse surprise de voir entrer dans la grande baraque où gisaient les grands blessés, le général Putz, commandant le corps d’armée qui venait de faire un déplacement d’une douzaine de kms pour venir nous féliciter. Par la suite, j’appris par les mécaniciens de l’escadrille venus pour récupérer l’appareil, que les artilleurs qui étaient venus pour nous délivrer avaient été pris pour cibles, littéralement arrosés d’obus par les Allemands, mais que personne n’avait été touché.

Janvier 1919

Depuis plus de dix mois, j’avais repris du service et j’étais à quelques semaines de ma libération, quand un matin, le vaguemestre m’apporte un rouleau sur lequel était imprimé « Souvenir du général Pétain commandant en chef les armées françaises ». Fébrilement, j’ouvris le rouleau et trouvai un tableau à figures allégoriques représentant la bataille de Verdun et reproduisant la citation à l’ordre de l’armée qui m’avait été décernée pour ce fait d’armes. Ce souvenir, combien précieux, était signé de la main même du général.

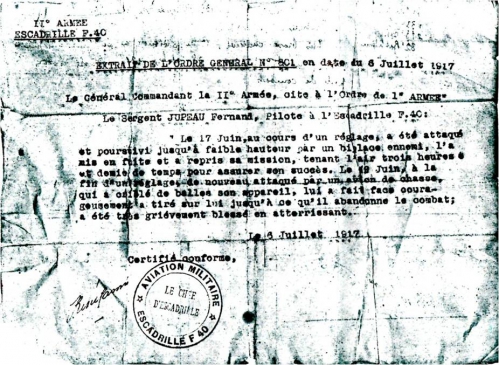

Citation du sergent JUPEAU à l’ordre de l’armée

Quelques semaines avant ces combats, nous évoluions en territoire ennemi, autour du Camp des Romains à la Pointe de Saint-Mihiel, quand nous vîmes dans la rue principale de cette ville une longue file de charrettes, prolonges d’artillerie, pleines à craquer d’hommes de troupe. L’occasion était trop belle pour faire le plus beau carton de notre vie. Mettant le moteur au ralenti, je descendis jusqu’à 20m du sol et ensuite, à plein moteur, je pris la rue en enfilade, que mon observateur arrosa littéralement avec sa mitrailleuse. La débandade fut générale et l’hécatombe dût être sévère. Ce n’est que plus tard que nous apprîmes que toutes les mitrailleuses allemandes du secteur (peut-être 40 à 50) nous ont tiré dessus alors que nous reprenions de l’altitude pour regagner nos lignes. Le bruit du moteur ne nous avait pas permis de les entendre...

1959

J’habite Châteauroux depuis un an et ayant besoin de faire changer les verres de mes lunettes, j’entre chez un opticien de la ville. La commerçante s’entretenait aimablement avec un monsieur distingué, ruban rouge à la boutonnière, pendant que les deux commis s’affairaient à leur travail.

Le hasard voulut que je prisse part à la conversation et qu’au cours de celle-ci, ce monsieur vienne à nous dire qu’il était pilote de dirigeable avant la guerre de 1914 et que, pendant les hostilités, il était officier observateur à bord d’un ballon captif. Je lui expliquai mon aventure et mon désir de connaître celui qui m’avait fait passer pour mort en Juin 1917 à la pointe de Saint-Mihiel. Quelques secondes de réflexion et il me dit : « Ne cherchez pas, c’est moi ; je m’en souviens fort bien ».

Cette rencontre était si imprévue que les deux employés faillirent en laisser tomber les lunettes qu’ils avaient en mains !

JUPEAU Fernand

Le personnel de l’escadrille F.40 (le sergent JUPEAU, en tenue claire, est marqué d’une croix bleue)

Le personnel de l’escadrille F.40 (le sergent JUPEAU, en tenue claire, est marqué d’une croix bleue)

A la démobilisation, Fernand JUPEAU est directeur commercial d’un grossiste en bonneterie à Paris.

En 1929, il s’installe à son compte et devient président des Bonnetiers en Gros ; il se retire dans la maison familiale de Nancay (Cher), puis à Châteauroux, et enfin à Blois, où il décède en 1966. Il est enterré à Nancay.

A découvrir aussi

- Le jour de la mobilisation générale (Hanotaux)

- Un blessé et sa longue attente de secours (Auguste Chapatte)

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 388 autres membres