Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 19 - Février 1916

Olivier Farret – 26-04-2017

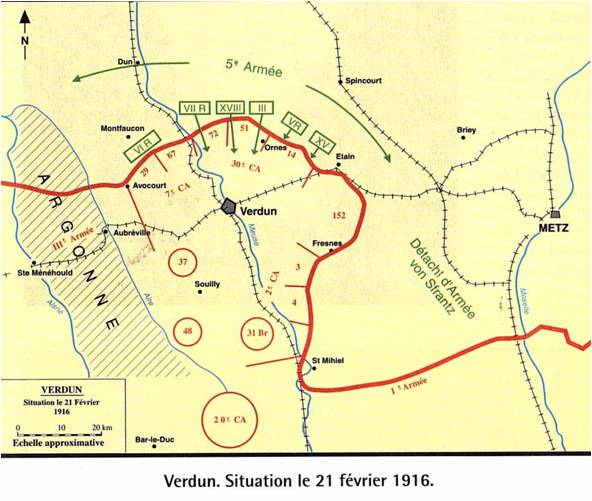

Sur le front de Verdun, les Allemands ont regroupé depuis plusieurs semaines 600 000 hommes et accumulent une puissance de feu considérable avec un arsenal terrifiant de 1 250 canons de tous calibres dont le monstrueux 420 et 3 millions d’obus, d’ogives à gaz et de bombes incendiaires, sur un front de 10 km face à Verdun.

La Région fortifiée de Verdun (RFV) s’étend de l’Argonne à Saint-Mihiel ; en ce début 1916, le front de Verdun, de part et d’autre de la vallée de la Meuse est particulièrement calme et la ville « tranquille » depuis que les Allemands ont été repoussés à la fin de 1914. La plupart des forts sont désarmés depuis l’été 1915, les troupes françaises de Verdun ne disposent que de 630 pièces dont 244 d’artillerie lourde.

Le front est situé à 15 km environ au nord de la ville de Verdun située de part et d’autre de la Meuse :

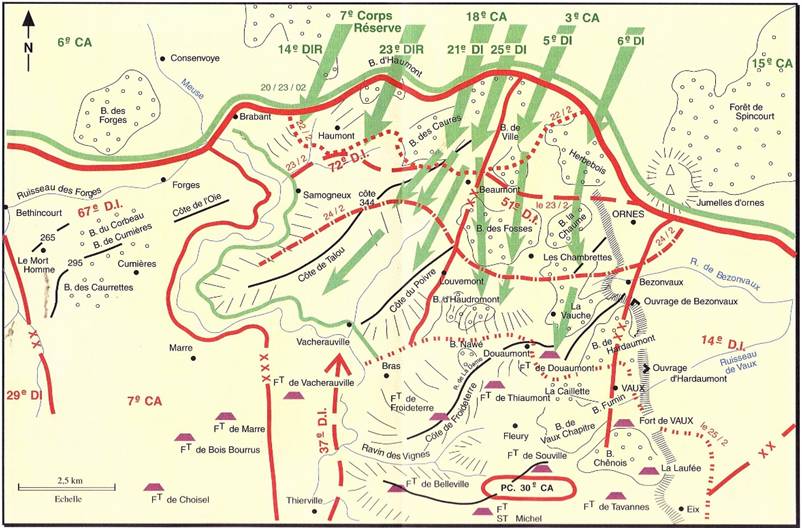

Rive droite, les Français sont retranchés sur les collines dominant Verdun, avec un certain nombre de points de résistance comme le bois des Caures, Côte 344, Fleury, Louvemont, Côte du Poivre, Bezonvaux, les forts de Froideterre, Thiaumont, Vaux, Souville… Le fort de Douaumont, démilitarisé est occupé par 57 soldats territoriaux.

Rive gauche, Cumières, Côte de l’Oie, bois des Forges, le Mort-Homme (292 m), où Paul Farret arrivera le 7 mars et la Côte 304 à quelques km à l’ouest où sera André Farret à partir de mai 1916.

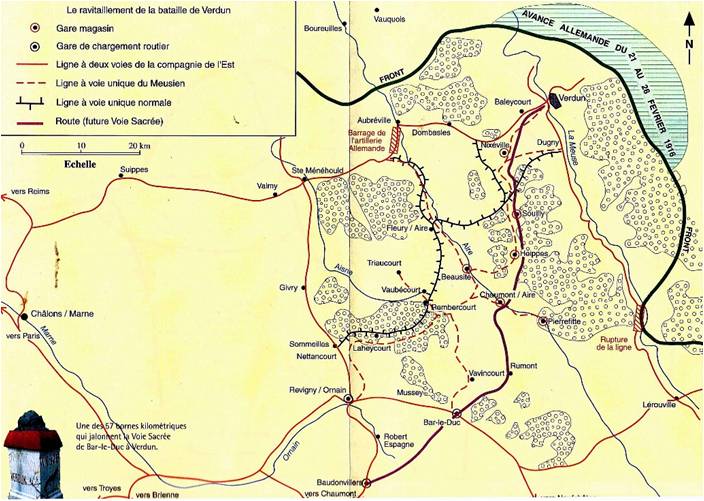

Le 18 février, le commandement français décide de réserver « complètement et exclusivement » la route de Bar-le-Duc à Verdun (56 km) aux transports par automobiles. [La future « Voie Sacrée » de Maurice Barrès]. Un parc de 2 000 camions et autobus est constitué. Dans les Flandres, en Champagne, les Allemands lancent des offensives de diversion ; une attaque aux gaz échoue dans le secteur de Reims, et la guerre de sape (mines) se poursuit en Argonne.

Paul Farret a quelques jours de permission qui lui permettent de rejoindre Montpellier et de revoir ainsi Yvonne et leurs enfants. Maurice a trois ans et demi, Geneviève est un bébé de 10 mois et Paul a surement revu Fernande, sa belle-sœur, infirmière à l’hôpital du Sacré-Cœur ainsi que Paul et Marie Cambon, ses beaux-parents. La famille n’a toujours pas de nouvelles officielles d’Eugène Cambon qui serait prisonnier en Allemagne. Paul a-t-il revu ses parents à Toulon ? je ne peux pas l’affirmer. C’est lors de cette permission qu’il a dû ramener ces cartes à jouer et ce fanion allemand, soigneusement encadrés par ma grand-mère. Dans ses bagages, il y avait aussi le petit briquet, fabriqué par un soldat allemand, véritable objet de tranchées.

Paul Farret regagne le front vers la mi-février. Le 21 février, le 161e RI est relevé dans ce secteur de Champagne pour être mis en réserve d’armée, en raison d’évènements graves qui se passent à Verdun. Les bataillons cantonnent à Herpont et Somme-Yèvre dans l’Argonne Champenoise.

Le 173e RI d’André Farret cantonne toujours dans la Marne. Dans cette période de calme relatif, le régiment continue les travaux de tranchées ; je n’ai pas d’élément qui puisse penser qu’il ait eu une permission pour retrouver sa famille dans le midi.

Jean Broquisse se prépare à quitter Farges-en-Septaine :

« Il est certain que nous allons vider les lieux (on a comblé les tranchées et on fait de multiples préparatifs de départ), mais nous en avons encore pour une quinzaine, selon certains. La destination serait toujours la Seine et Oise… » écrit-il à une de ses sœurs, le 2 février1916.

Il donne des nouvelles de ses amis qui sont au front :

« Tous sont pleins de courage et attendent avec une certaine impatience, la grande offensive qu’on prédit pour les beaux jours. Ils ont hâte de retrouver les leurs. » En filigrane, Jean Broquisse évoque le projet de la future bataille de la Somme.

A partir du 15 février, le 419e RI quitte les camps de formation. Par voie ferrée la division est transportée dans la région de Magny-en-Vexin, à 50 km au nord de Paris.

Le réseau ferroviaire est un élément essentiel de la montée en puissance de l’armée en temps de guerre. Les cinq réseaux concédés à des compagnies et le sixième directement exploité par l’Etat se mettent à la disposition de l’autorité militaire, dès le premier jour de la mobilisation (Lois de 1877 et 1888). Le territoire national est alors divisé en deux : la zone des armées sous la responsabilité du commandant en chef et la zone de l’intérieur. Priorité est toujours donnée aux troupes qui montent vers le front. L’évacuation des blessés vers les hôpitaux de l’intérieur sera très lent, jusqu’à 57 heures de voyage pour rejoindre Montpellier ou Nice. (François Cochet, Rémy Porte)

Jean Broquisse toujours « contagieux » à cause d’une angine fait partie des « isolés » qui ne peuvent encore quitter le camp. Ainsi, il voit partir la majeure partie de son régiment.

Le 19 février, il écrit non sans une certaine ironie et amertume : « Si cela continue, j’aurai à compter de glorieux autant que nombreux états de service : Campagnes de Souge, Pellegrin, Trompe-loup, Juillac, Bordeaux, Farges et Savigny-en-Septaine… »

En Méditerranée, face à l’intensification de l’activité des U-boote tant allemands qu’autrichiens qui arrivent à déjouer la barrière anti-sous-marine du canal d’Otrante, les Amirautés décident d’organiser une conférence dont le principal objet est « la coordination des efforts en vue d’assurer la protection des bâtiments en Méditerranée et la lutte contre les sous-marins. » Elle se tiendra à Malte.

Les Alliés améliorent sans cesse la lutte anti-sous-marine. Les torpilleurs dont le torpilleur 330 de Pierre Farret sont dotés depuis 1915 d’hydrophones (détection acoustique) et à partir de 1916 de grenades anti-sous-marines. Cette même année, l’Aéronautique maritime englobant l’aviation maritime et l’aérostation maritime, va se développer considérablement dans le cadre de la lutte anti-sous-marine en complément de la surveillance des patrouilleurs le long des voies maritimes. Les Français décident d’organiser des convois des bâtiments de commerce.

Le 8 février, le croiseur-cuirassé Amiral Charner est torpillé par l’U-28 au large de Beyrouth. Le croiseur coule en quelques minutes. Le 13 février, le jeune matelot de 1ère classe Jean-Louis Cariou, 18 ans, canonnier pointeur, est retrouvé seul en vie sur un radeau qui portait quatorze naufragés… Unique survivant sur 426 hommes d’équipage.

A la fin février, 130 000 Serbes et Monténégrins sont évacués sur Corfou, Bizerte mais aussi sur la Corse.

Le 26 février, alors qu’il se rend à Salonique avec à son bord 2 000 soldats qui, pour la plupart, viennent des boues de l’Argonne, 400 hommes d’équipage et environ 200 chevaux et mulets de l’armée, le croiseur auxiliaire Provence II (paquebot réquisitionné en 1914) est torpillé au large du cap Matapan (Grèce) par l’U-35 (Arnaud de la Perière). Le navire coule en 17 minutes. Seuls 870 hommes survivent au naufrage. Les canots de sauvetage sont surchargés, les hommes se relaient aux avirons… après plusieurs heures d’errance apparaît au loin un grand bâtiment dont la coque blanche est rayée d’une bande verte rehaussée d’une croix rouge, signes réglementaires des navires hôpitaux. C’est le Canada. Il prend à bord les naufragés…

Alexandre Gautier, 25 ans, du 3e Régiment d’infanterie coloniale, fait partie des rescapés. Il témoigne :

« Ile de Mytilène, le 6 mars 1916

Mon cher Frère

Tu as du apprendre le torpillage du croiseur auxiliaire La Provence. J’étais avec 2 200 camarades comme passager a bord de ce beau bateau de 3 000 tonnes, 191 m de long pour un premier voyage.

J’avais bien choisi le hasard à voulu que je n’y reste pas c’est bien le hasard car beaucoup de malheureux qui savaient nager ont péri, et moi qui étais blessé ne sachant pas nager du tout je me suis sauvé.

Au moment du torpillage (le Samedi 26 Février - 3 h du soir) j’étais couché dans mon hamac, nous marchions à petite allure 12 nœuds alors qu’on aurait pu marcher 20 nœuds ce qui nous aurait sauvé car le navire a été atteint tout à fait à l’arrière. Je lisais tranquillement tout à coup une explosion sourde le bateau tresaille. Je n’ai pas mis longtemps à me sortir de la cale et grimper sur le pont. Je vais sur le pont avant ; tout le monde était déjà sur pied. Je cours à l’emplacement des ceintures de sauvetage ; il n’y en avais plus a ce moment les officiers passaient parmi nous et disaient que ce n’était qu’un coup de canon, l’espoir nous venais le bateau marchait toujours.

Je me penche hors du bastingage et je vois l’arrière qui s’enfonçais peu à peu. Un nègre qui était à côté de moi quitte sa ceinture de sauvetage et s’en va disant « c’est rien, c’est rien ». Je t’assure que je n’ai pas mis dix seconde a bondir dessus et à monter sur le pont supérieur de l’avant, dans ma précipitation à la mettre je la casse je l’ai réparée, tant bien que mal et j’ai attendu ; sur le pont avant supérieur c’est à dire à l’extrémité du bateau nous étions 200 massés la j’étais assez calme, je cherchais un moyen de sauter dans un des canots qu’on mettait à la mer hélas ces canots qui pouvaient contenir 80 personnes étaient charger du triple ; te décrire les scènes d’ horreur qui se sont passées est impossible. les canots a l’eau chaviraient les autres canots qui arrivaient écrasaient la plupart des malheureux qui étaient à l’eau et puis le bateau s’enfonçait toujours avec plus de rapidité.

Alors l’explosion des machines qui a tué encore quelque centaines d’hommes. le bateau était tout debout, tu vois la position que j’occupais cramponé à l’avant. Je me suis laissé engloutir avec le bateau, le remous de l’eau m’a envoyé au moins a 10m au fond. Aussitôt j’ai remonté a la surface, je commençais a respirer maintenu par ma ceinture, mais aussitôt je reçois un coup sur la tête et aller encore un voyage au fond. Je me croyais bien perdu heureusement que je suis remonté encore sans m’évanouir, et le hasard a voulu que je me trouve à portée d’un radeau, la j’ai pu respirer j’ai regardé l’endroit ou dix minutes avant flottait un des plus beaux bateaux de notre marine, ce n’était plus que des débris de planches, des bottes de foin, des casseroles etc… etc… la mer avais repris son calme les survivants a la nage se bataient vers les radeaux et les barques. j’avais avec moi 22 compagnons.

Jusque la nous étions a peu près sauf mais si la mer devenais mauvaise nous étions perdus ; car tu sais 23 sur ce machin en bois ! et puis a 350 km du port … (je continue sur l’autre feuille) le plus proche ; si le marin de la T.S.F. n’avait pu envoyer le signal de détresse, nous étions condamnés à mourir de soif de faim ou de froid, car la pluspart d’entre nous étaient complétement nu. J’avais juste ma chemise et mon caleçon ; mais ce brave marin avais fait son devoir, (il est mort d’ailleurs a son poste) et le matin un contre torpilleur Français, venais nous receuillir. Quel cri de joie nous avons poussé en l’apercevant ; tu sais toute la nuit balayé par les vagues nous en avions assez.

Nous sommes en ce moment a l’Ile de Mitylène (Grèce) pour nous reposer pendant quelque temps après on nous enverra à Salonique. J’avais pu sauver quelque billets dans une ceinture de flanelle qu’Alice m’avait faite C’est heureux car j’ai pu acheter ici quelques objets indispensable, et tu sais les Grecs nous font payer le prix. Tu seras bien aimable de me faire réponse aussitôt donne moi des nouvelles de Alice car peut être aurai je ta lettre avant la sienne, raconte moi ce qu’on a dit en France de l’accident, tout ce tu sauras en un mot de l’A… (? mot illisible) aussi – car ici on est complètement séparé de France pas de communiqués rien.

Je t’embrasse cordialement, Ton beau Frere, GAUTIER

Alexandre Gautier 3° colonial. 2° Cie

Ile de Mitylène - Secteur 506 »

Cette lettre est issue des archives familiales de Madame Monique Auffret. Le style est un peu emphatique et l’orthographe du document a été respectée. (www.histoire–genalogie.com/Le-torpillage-du-croiseur-auxiliaire-Provence, consulté le 25 avril 2017.)

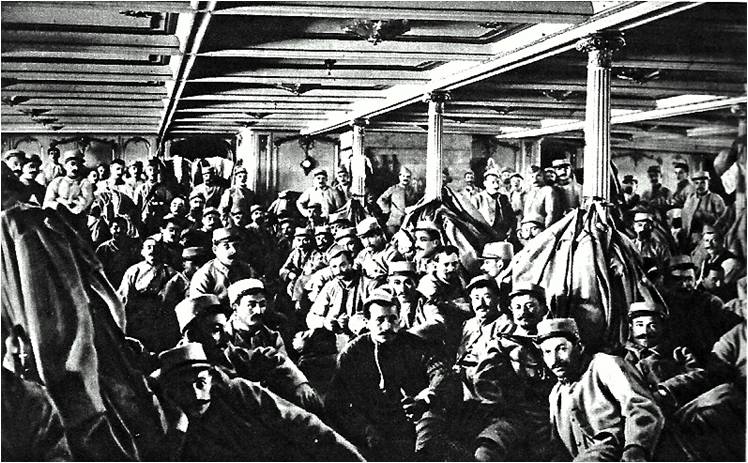

Paquebot « La Provence » réquisitionné et converti en croiseur auxiliaire en 1914, et rebaptisé Provence II. À partir de janvier 1915, il est utilisé pour le transport des troupes vers les Dardanelles (wikipedia.org/wiki/ La Provence, consulté le 25 avril 2017)

Troupes à bord du croiseur auxiliaire Provence II, 1915. (wikipedia.org/wiki/ La Provence, consulté le 25 avril 2017)

La bataille de Verdun

Alain Bernède, Verdun 1916, Éditions Cénomane, 2002, p.79

Le lundi 21 février 1916, juste avant l’aube, il est 7h00, le tonnerre de 500 canons de tous calibres déchire le ciel ; les Allemands viennent de lancer l’opération Gericht (jugement) en déclenchant un gigantesque bombardement dont l’ampleur et la puissance écrasent toutes les premières et deuxièmes lignes françaises. Le grondement du canon se répercute jusque dans les Vosges, à plus de 150 km, le général Passaga dit avoir entendu un « roulement de tambour prolongé ».

Sur les deux rives de la Meuse, les positions françaises reçoivent une avalanche d’acier. La terre tremble jusqu’à 100 km de distance. Dès 8h15, des obus tombent sur Verdun, puis plus en profondeur, atteignant les voies ferrées et les ponts sur la Meuse. Les canons tirent à une cadence infernale : un obus toutes les 15 secondes. Le bois d’Haumont et le bois des Caures subissent un pilonnage d’une ampleur sans précédent. Du ciel les aviateurs ne distinguent qu’un mur de flammes ininterrompu. Au sol, tout est broyé, déchiqueté, les villages anéantis. Falkenhayn a prévu de faire tomber un million d’obus en 24 heures. Terrés, les soldats français qui ont échappé à la mort, attendent la réplique française qui ne viendra pas, faute de moyens suffisants.

Marc Delfaud, 206e RI, jeune instituteur de 29 ans, originaire des Charentes, décrit avec précision la tension insoutenable avant chaque impact :

« Les premiers obus tombent autour de notre abri ; la déflagration est formidable. Chaque obus qui arrive nous cause une angoisse indicible. On le sent arriver comme une flèche, la trajectoire tendue. Les muscles se contractent douloureusement, et l’oreille tendue vers le sifflement qui approche cherche à discerner la direction probable et le point de chute de l’obus. Puis c’est le soulèvement de la terre, dans laquelle on sent l’obus pénétrer profondément comme une vrille, et enfin le déchirement de l’explosion qui fait mal à l’oreille et soulage. Enfin, c’est la chute des moellons, des éclats, qui tombent en grêle sur la façade et dans la porte, et l’irruption de la poussière et de la fumée dans la cave. Et cela pendant un mortel quart d’heure pendant lequel on ne vit plus que dans l’attente de la mort horrible et certaine qui va nous déchiqueter ou nous écraser sous les moellons si le hasard dirige le sinistre oiseau sur notre abri… »

A 16 heures, le Trommelfeuer (feu roulant) redouble alors que les Sturmtruppen, les troupes d’assaut, attaquent avec la mission de nettoyer à la grenade, au lance-flammes et à la mitrailleuse les éventuelles poches de résistance ; ils progressent au milieu de lambeaux d’uniformes bleu horizon, de cadavres ou de brûlés agonisants. Et pourtant, sortis de nulle part, des soldats rescapés, couverts de boue et hébétés, de petits groupes épars repris en main par un sergent ou un sous-lieutenant se reforment ici ou là. Sans ordres ni liaisons, sachant bien qu’ils ne peuvent compter sur aucun renfort, ouvrent le feu sur l’épaisse masse grise qui progresse. Ils tiennent tête aux Allemands, souvent dans une lutte acharnée au corps à corps jusqu’au sacrifice suprême.

Au bois des Caures qui a reçu 80 000 obus depuis le matin, les combats sont particulièrement sanglants. Du millier de chasseurs du lieutenant-colonel Driant, il ne reste guère que 350 hommes valides qui vont résister face à 10 000 Sturmtruppen. Ils réalisent alors l’inimaginable : stopper la progression ennemie.

Les chasseurs contre-attaquent furieusement, tard dans la nuit. Il en est de même sur le reste du front, malgré la chute du bois d’Haumont défendu jusqu’à la dernière limite par le 365e RI.

A la fin du jour, l’avance allemande est contenue, des contre-attaques sont même conduites en « une lutte acharnée ». Plus tard, chacun tentera de profiter de la nuit pour essayer de se réorganiser.

Il n’est pas de mon propos de décrire par le détail la bataille de Verdun mais il me paraissait important d’évoquer ce 21 février 1916.

Le 22 février, les Allemands progressent au lance-flammes. Les Français résistent malgré la faiblesse de notre artillerie ; Driant est tué comme beaucoup de ses hommes et le bois des Caures est perdu.

Près de Louvemont, dans le bois des Fosses, un jeune médecin de 23 ans, René Prieur est dans un poste de secours du 29e RIT ; il écrit à son père :

« Mon cher Papa, Voici la 34e heure de bombardement, c’est un enfer ! Rien n’est plus horrible. La lutte a été très âpre, les blessés, les morts sont nombreux. J’ai confiance. Le terrain est difficile, nous résisterons. Je vais bien, très bien, courage ! C’est la délivrance qui se prépare. Je vous embrasse tous plus tendrement que jamais. » René.

Le 23 février, l’infanterie se bat sur la ligne des réduits mais les Allemands entrainés par leurs commandos d’élite parviennent à prendre toute la première ligne française. Les Allemands ont fait un peu plus de 10 000 prisonniers.

Attaques allemandes rive droite : 21 – 25 février 1916

Alain Bernède, Verdun 1916, Éditions Cénomane, 2002, p.101

Le 24 février, les Allemands prennent Samogneux et la côte 344 mais essuient une riposte redoutable de l’artillerie française. Et pourtant ils continuent d’avancer en lançant des gaz lacrymogènes.

Pensant pour la première fois à sa propre mort, René Prieur écrit :

« J’ai été enseveli quatre fois sous des trous d’obus (…) Bien qu’il faisait froid et grelottant, boueux, sanglant, j’ai dormi de fatigue après une pensée pour maman, mon cher papa, ma petite Henriette (...) songeant à la mort possible, à l’éternité peut-être proche et troublante, revoyant rapidement ma vie et me recommandant à Dieu. Oh mon Dieu, ayez pitié de moi dans ma faiblesse où je crie avec sincérité du fond de mon être. »

René Prieur sera fait prisonnier avec 25 de ses blessés et de ses brancardiers. Ils seront traités avec humanité : « Nous ne sommes pas des barbares, on ne vous fera aucun mal » lui dit un officier allemand. Prisonnier en Allemagne jusqu’à l’automne 1916, il sera évacué vers la Suisse par la Croix-Rouge, il sera ensuite « échangé » contre un médecin allemand prisonnier en France. (Thomas Wieder)

Au soir du 24 février, l’armée française, repoussée sur ses troisièmes positions, est au bord de la défaite. Morts et blessés jonchent le champ de bataille, les brancardiers, au péril de leur vie tentent d’en sauver un maximum.

Un jeune médecin, Léon Baros, aide-major au 217e RI témoigne :

« Les premiers blessés sont apportés et il en arrive de toute part. C’est l’engouffrement par toutes les ouvertures [du poste de secours] de ces pauvres poilus qui tombent dans nos bras, hébétés, hagards, les yeux figés par l’horreur et les traits contractés par la souffrance surhumaine qu’ils éprouvent. L’un, entre autres, est dans un état pitoyable d’anéantissement. […] Ce pauvre diable blessé par les éclats d’obus qui lui ont broyé la cuisse est resté pendant deux jours à moitié enfoui dans le trou que l’obus avait creusé, contre le cadavre d’un de ses camarades. C’est une vraie boucherie pleine de sang et de râles. Près d’une bougie, l’aumônier, les mains pleines de sang, n’arrête pas de panser les blessures. Mon blessé pousse des cris horribles, et d’autres encore hurlent comme des forcenés. Les cris de souffrance nous masquent une canonnade formidable. » (Jean-Pierre Tubergue).

Le 25 février, Relève et replis s’effectuent dans le plus grand désordre. La prise du fort de Douaumont, en partie désarmé et tenu par une petite garnison française, a un fort retentissement en France et surtout en Allemagne. Symboliquement, Douaumont c’est déjà Verdun.

Le 26 février, sur la rive droite, les Allemands sous le feu de l’artillerie française, piétinent avec des pertes importantes. Pendant ce temps, la plus extrême confusion règne chez les Français.

Le 27 février, Joffre confie au général Pétain le commandement de l’Armée de Verdun avec la mission de recueillir les troupes épuisées en train de se replier, de former une armée nouvelle et d’empêcher les Allemands de franchir la Meuse. Les renforts en hommes et en matériels affluent et Joffre télégraphie à Pétain : « la meilleure manière d’enrayer l’effort que prononce l’ennemi est de l’attaquer à son tour. » Il annonce que désormais les munitions ne manqueront pas.

Le peintre expressionniste allemand Franz Marc, 36 ans, écrit à sa femme :

« C’est le plus monstrueux de tous les jours de guerre. Toutes les lignes françaises ont été percées. Aucun homme qui n’y a participé ne peut imaginer l’incroyable furie et la violence de l’assaut allemand. Nous sommes pour l’essentiel des troupes de poursuite. Les pauvres chevaux ! Ce moment où tout est mis en œuvre devait arriver une fois ; cependant que cela réussisse (et cela va sûrement continuer à réussir) précisément sur le point le plus puissant du front français : Verdun, personne ne l’aurait deviné, c’est incroyable ! »

Frantz Marc sera tué le 4 mars. 36 esquisses seront retrouvées sur son cadavre.

Figure clé du mouvement expressionniste allemand, Franz Marc a été un membre fondateur du Der Blaue Reiter, journal fondé en 1911 qui devint le centre d’un cercle d’artistes d’avant-garde avec en particulier Macke et Wassily Kandinsky.

Franz Marc, Destins d’animaux, Kunstmuseum, Bâle (Suisse)

Marc a terminé cette toile en 1913 quand « la tension du cataclysme avait envahi la société ». A l’arrière de la toile, Marc a écrit « Und Alles ist Sein Flammend Leid » (Et tout être est enflammé à l’agonie). Mobilisé dès août 1914, Marc écrit à sa femme à propos de la peinture, elle est « comme une prémonition de cette guerre horrible et bouleversante. Je peux difficilement concevoir que je l’ai peinte. » (www.art-expressionnisme.com/franz-marc, consulté le 25 avril 2017)

Les derniers jours de février sont cependant critiques pour l’armée française. Face à la poussée allemande qui a la maitrise de l’air, l’artillerie lourde est encore insuffisante et les positions françaises risquent d’être débordées. Pour les poilus, ce sont des heures terribles ! Ils attendent l’assaut de l’infanterie tout en subissant les feux de l’artillerie, responsable des neuf dixièmes des pertes. (Jean-Pierre Tubergue)

Entre les 21 et 26 février 1916, les pertes s’élèvent à 24 000 hommes dont 19 600 tués ou disparus.

Les deux lignes de chemin de fer sont sous le feu de l’artillerie allemande et sont coupées, seul le train « Le Meusien » sur voie étroite et unique peut être utilisé. Ainsi la route Bar-le-Duc / Verdun va devenir le seul axe libre pour le ravitaillement de la bataille : la Voie Sacrée.

Alain Bernède, Verdun 1916, Éditions Cénomane, 2002, p.103

Sources

Alain Bernède, Verdun 1916, Éditions Cénomane, 2002

Marc Delfaud, Carnets de guerre d’un hussard noir de la République, Editions Italiques, 2009.

Thomas Wieder, arrière-petit-fils de René Prieur, Verdun, Il y a cent ans : « C’était une boucherie inouïe », Le Monde du 21 février 2016.

Jean-Pierre Tubergue, Les 300 jours de Verdun, Editions Italique, 2015.

A découvrir aussi

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 2 - Septembre 1914

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 7 - Février 1915

- Journal de la Grande Guerre de quelques ancêtres des familles Farret, Cambon et Broquisse - 12 - Juillet 1915

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 388 autres membres