Feuilles de route 1914-1918 (Pierre Bonte) 2/ PERIODE D'INSTRUCTION

La vie de Pierre Bonte recouvre assez bien le XXème siècle. Né en 1896 à Roubaix d'une famille de quatre enfants (y compris Louise dont le journal est déjà paru sur le blog), il meurt en 1995. Père de huit enfants, il est représentatif de la société des industriels chrétiens et entreprenants qui ont bâti un monde, celui des fondateurs des grandes dynasties familiales du Nord de la France.

Le 7 avril 1915, Pierre Bonte rejoint son dépôt du 8e d’infanterie à Bergerac, il a 19 ans.

Document transmis par Michel Bonte, son fils 18/11/2014

J'avais attendu avec impatience mon ordre d'appel.

Etudiant au "Textile Department" de l'Université de Leeds depuis le 23 Septembre 1914, c'est-à-dire quelques jours après l'occupation de Roubaix par les troupes allemandes, j'avais dès le début de mars appris que les jeunes gens de la classe 1916 avaient été mobilisés, et parmi eux un certain nombre de mes camarades évacués en France libre. Je craignais d'être oublié. L'enthousiasme britannique était général. Les slogans patriotiques s'étalaient sur les murs des grandes villes : "Enlist to-day"... "Your king and country need you"... "A girl worth loving is worth fighting for"... Muni d'un magnifique brassard "G.R." (George Rex), je m'étais joint au Leeds Volunteer Training Corps et, encadré par des militaires anglais, je faisais l'exercice le soir après mes heures de cours et parfois même pendant les week-ends.

Ce fut donc au comble de la joie que je trouvais un jour au courrier mon ordre d'appel qui m'indiquait que j'avais à me rendre "immédiatement et sans délai" à Bergerac (Dordogne) pour rejoindre le dépôt du 8e d'infanterie.

7 avril 1915. Je trouvais en France une nation beaucoup plus éprouvée par la guerre. Le Nord de la France était occupé et l'ennemi était à 40 kilomètres de Paris. Le ravitaillement subissait donc de sérieuses restrictions et la mobilisation beaucoup plus générale que ne l'était encore celle de l'Angleterre donnait au pays une ambiance de souffrance qui contrastait avec celle d'euphorie que je venais de quitter.

A Bergerac, je fus logé dans un bâtiment moderne : la caserne Davout. On m'habilla avec de vieux effets : tunique bleu foncé, pantalon rouge, qui devaient me donner l'allure d'un soldat de la guerre de 1870. Dès le premier dimanche je retrouvais à la sortie de la messe des amis roubaisiens qui n'étaient pas logés dans ma caserne mais avec lesquels je devais sympathiser, de sorte que je n'ai pas conservé mauvais souvenir de mon séjour en Dordogne.

L'instruction est poussée et le service de place est strict mais les conditions matérielles ne sont pas pénibles. La vie est bon marché : les melons à 15 centimes, le litre de vin guère plus. Quant au cidre on le donne à quiconque se présente dans un "chai" pour y remplir son bidon. Nos gars du Nord devaient en user et parfois en abuser à leurs dépens. Pour 3 francs, on pouvait s'offrir un excellent repas le dimanche dans le meilleur restaurant de la ville.

La population n'était pas hostile, mais notre régiment de "ch'timi" ne partageait pas la sympathie qu'elle avait pour le régiment local : le 108, et lorsque des accrochages se produisaient avec les civils, il nous arrivait de nous faire traiter de "Boches du Nord", ce qui nous mettait bien entendu au comble de la fureur.

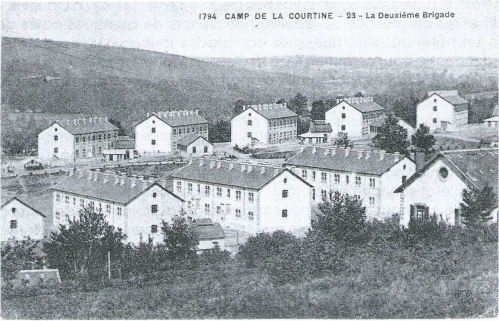

Arrivé le 7 avril à Bergerac, je devais en partir le 10 juin avec un contingent du 8e pour le camp de La Courtine dans la Creuse. Je retrouvai là tous les appelés de la classe 1916 du 1er corps, c'est-à-dire en dehors de mon régiment, le 110 de Dunkerque, le 127 de Valenciennes, le 43 de Lille, le 33 d'Arras, le 1er de Cambrai. Il y avait également le 73 et le 84, le 162 et le 165, le 9e et le 16e chasseurs à pied. En tout, environ 12 000 hommes.

La Creuse est un pays très pauvre et très peu peuplé. Le village de La Courtine ne présente aucun intérêt et les distractions se réduisent, en dehors de quelques cafés de mauvaise réputation, à un hôtel où avec quelques camarades roubaisiens, nous nous retrouvons volontiers le dimanche pour déjeuner. Il y a là Georges Motte, Emile Dusart, Maurice Vanwelden, Maurice Pennel, Charles Scamps. La plupart d'entre eux ne devaient pas revenir de la guerre.

Les exercices de campagne sont fréquents et les marches de plus en plus fatigantes. Il est clair que la consigne est de pousser la formation de la classe 1916 pour la rendre apte au plus tôt à partir en renfort au front. Les casernes sont modernes (pour l'époque !), la nourriture est satisfaisante, l'état sanitaire et le moral des troupes ne devaient pas se ressentir de la température torride que nous connûmes pendant l'été, ni du froid très vif de l'hiver qui suivit. J'ai seulement conservé un souvenir pénible des "marches d'épreuves" (100 kilomètres en trois jours avec le chargement complet de 20 kilos) que je terminai difficilement alors que plus de la moitié du contingent avait abandonné.

J'eus ma première permission au mois de septembre et la passai chez mon oncle et ma tante Ernest Bonte à Paris, 90 boulevard Montparnasse.

Mes camarades et moi souhaitions tous être désignés rapidement pour partir au front et je ne crois pas en avoir connu un seul qui ait fait une démarche quelconque pour être affecté à l'arrière.

Dès le mois d'octobre 1915, une grande partie des détachements furent dissous et renvoyés dans les dépôts. On savait ce que cela voulait dire : y être habillé en uniforme bleu horizon, avec l'équipement complet de guerre et, au bout de 3 ou 4 jours, affecté dans une formation à l'avant. Du fait que j'avais été appelé après le contingent normal de la classe 1916, je ne devais être renvoyé à Bergerac que le 10 décembre. Cette circonstance me valut d'être affecté alors à l'instruction de la classe 1917 qui venait d'être incorporée. Avec un galon de soldat de 1re classe je commandai une escouade de bleus.

Au début de mai 1916, j'obtins une permission de sept jours et je retournai donc boulevard Montparnasse, mais quatre jours après mon arrivée un télégramme vint m'intimer l'ordre de rejoindre immédiatement Bergerac. J'étais affecté à un bataillon de marche : le 9e du 9e régiment d'Agen et, après avoir reçu mon équipement de guerre, je quittais Bergerac et le 8e.

La classe 1917 avait reçu une instruction plus progressive et moins dure que la classe 1916. Avec la stabilisation du front, les besoins de troupes fraîches étaient devenus moins urgents et la consigne était de ménager davantage la santé des jeunes recrues, tout en leur donnant une formation militaire plus poussée.

Il était surtout recommandé aux instructeurs de soigner leur moral. Les nouveaux incorporés étaient mieux nourris, des distractions leur étaient offertes et au cours des exercices une place importante était réservée aux chansons patriotiques. J'ai conservé dans la mémoire, sans les avoir jamais vu écrites, les strophes de la chanson du régiment que, tous les jours, le détachement avait la consigne d'entonner à tue-tête. C'était puéril et bien pauvre de versification mais j'en rappelle ci-dessous un extrait comme indication de l'état d'esprit de ces jeunes de dix-neuf ans, venus de tous les horizons sociaux et animés du même enthousiasme :

"…

"Tout régiment a ses douleurs amères

"Huitième surtout eut sa part du destin

"Le sort cruel frappant nos pauvres frères

"Nous a ravi des chefs tout plein d'entrain.

"Il en est un qui par la balle d'un Boche

"Nous fut ravi marchant au premier rang

"C'était un chef sans peur et sans reproche

"C'était le père, l'idole du régiment.

"Si vous voulez savoir le nom de ce héros

"Demandez à chacun, tous vous diront ces mots

"C'est le colonel Doyen tombé pour la patrie

"Dont la mémoire sacrée sera toujours chérie

"Et à présent que vous savez, ce régiment vous est sacré

REFRAIN

"C'est le huitième qui défile devant vous

"C'est le huitième tous ces petits pioupious

"Ils marchent, ils vont sans se faire de bile

"Tant ils sont sûrs d'être les plus habiles

"C'est le huitième, ils marchent tous joyeux,

"C'est le huitième, la gloire de nos aïeux

"Saluons le d'une façon très grave

"Saluons le, car ce sont tous des braves.

J'ai dit plus haut que ces recrues n'avaient pas de complexe. Sans doute, au cours des marches, ils préféraient des chansons plus gaillardes, mais ils étaient assez malléables pour qu'au signal du chef ils entonnent avec un ensemble parfait des airs patriotiques. Cet enthousiasme devait, bien entendu, s'émousser lorsqu'ils étaient confrontés avec les réalités de la guerre et je n'ai pas connu d'exemples de troupes partant à l'attaque en chantant La Madelon et encore moins l'air de leur régiment, mais il n'en reste pas moins qu'au cours de leur instruction ces jeunes recrues étaient "gonflées" et c'est plein d'entrain qu'ils attendaient leur départ au front.

Les bataillons de marche dont je devais faire partie pendant quelques mois étaient composés de jeunes recrues et cantonnaient dans des villages à dix ou vingt kilomètres du front. Ils connaissaient un régime de vie intermédiaire entre la vie de caserne et la vie des tranchées. En cas de coup dur ils pouvaient être envoyés en renfort d'un jour à l'autre. En attendant, les troupes étaient occupées surtout à la confection de tranchées et d'abris souterrains qui, en cas de repli des premières lignes, auraient pu être utilisés.

J'ai conservé le souvenir d'une nourriture insuffisante et détestable. Jamais de viande fraîche, très souvent de la morue et du "gras double" (tripes sans aucun assaisonnement), haricots. Le soir dès qu'on était libre on se ravitaillait chez l'habitant qui, faute de mieux, nous fournissait du chocolat au lait...

Notre bataillon séjourna d'abord à Hadancourt-le-Haut-Clocher, dans l'Oise, à une vingtaine de kilomètres de Chaumont-en-Vexin. On se rapprocha ensuite du front afin d'exécuter des travaux en troisième ligne près de Boulogne-la-Grasse où on logeait dans des baraques "Adrian". A deux heures du matin, on quittait le cantonnement de façon à arriver en ligne avant le lever du jour. Entre Beuvraigne et Tilloloy on creusait des boyaux pendant quatre ou cinq heures coupées seulement par un casse-croûte et au cours de l'après-midi on rejoignait Boulogne-la-Grasse.

Nous rejoignîmes Hadancourt. J'avais été nommé caporal le 1er juillet 1916, et comme on avait besoin d'un caporal d'ordinaire, je fus affecté à ces fonctions. Avec un soldat, je restais donc au cantonnement alors que mes camarades partaient creuser des tranchées à dix kilomètres de là.

Pour nourrir les cent-vingt hommes de ma compagnie, il me fallait faire la cuisine avec des moyens extrêmement rudimentaires. Comme tout matériel : une grande bassine à lessive et quelques plats pour les pommes de terre. Le foyer se composait de quelques pierres et de quelques morceaux de fer. Le bois de chauffage, il fallait se débrouiller pour le chaparder où l'on pouvait.

Chaque nuit, j'allais avec un homme et une baladeuse chercher le ravitaillement : du vin à raison d'un litre pour quatre hommes, du riz, des haricots, des pommes de terre, des tripes. Une fois par semaine de la viande congelée que je trouvais le moyen de faire rôtir dans le four du boulanger du village. Dans la journée, après le départ aux tranchées du contingent, je pouvais me reposer et tendre des collets qui me procuraient la possibilité de manger de temps en temps un lapin. L'après-midi, on préparait la cuisine en attendant le retour de la troupe.

J'avais des rapports agréables avec les civils et je me souviens d'avoir régulièrement troqué des oignons et de l'ail dont j'avais besoin pour ma cuisine contre du café et du sucre que je touchais au contraire en trop grandes quantités.

Un mois plus tard, le bataillon embarqua à Gisors et remit sac au dos à Pierrefonds dans l'Aisne d'où, après une longue marche, il séjourna dans les grottes de Chapaumont, un véritable labyrinthe souterrain capable de loger deux régiments. C'est dans ces caves d'où l'humidité suintait par toutes les parois que je devais me débrouiller pour cuire les repas de ma compagnie. On était à peine organisés que l'on s'installa à proximité des grottes, à Vic-sur-Aisne, un village beaucoup plus accueillant où l'on trouva un minimum de confort.

Le 20 septembre 1916, je fus désigné avec la presque totalité du bataillon pour un renfort dans la Somme. J'arrivais au Bois de Beaucourt et on m'affecta au 327e d'infanterie qui tenait les premières lignes à trois kilomètres de là. La première figure de connaissance que je rencontrais fut celle de Félix Chatteleyn, sergent vaguemestre au 327e que je devais souvent revoir au cours des mois suivants.

A suivre…

3/7 - La Somme en 1916

A découvrir aussi

- Feuilles de route 1914-1918 (Pierre Bonte) 1/ AVANT PROPOS

- Feuilles de route 1914-1918 (Pierre Bonte) 3/ LA SOMME EN 1916

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 388 autres membres